Автомобиль нами 1928 года

Историки советского и российского автомобилестроения давно ведут споры о том, какой именно автомобиль считать первым автомобилем, созданным в Советской России. При этом большинство специалистов указывает на АМО-Ф-15. Этот грузовик выпускался с 1924 по 1931 год. Первоначало производство было организованно на ЗиСе, а позже его перенесли на более развитый по производственным мощностям ЗиЛ. Меньшая часть исследователей истории автомобилестроения в России называют в качестве первого советского автомобиля машину под интересным названием «Промбронь». Она производилась на заводе с таким же названием в Филях, на оборудовании компании Руссо-Балт, которое ещё в 1915 году вывезли из Риги по причине приближения к ней русско-германского фронта.

Обычно именно «Промбронь» называлась в советской историографии первым советским автомобилем, но разработан он был до революции, что же касается АМО Ф-15, то это была почти что стопроцентная копия приобретённого в Италии прототипа, послужившим исходным материалом для разработки АМО. Учитывая названные обстоятельства, пальму первенства можно отдать сконструированному в 1927 году автомобилю НАМИ-1, создателем которого является Константин Андреевич Шарапов.

Толчком к разработке нового автомобиля для Шарапова стала необходимость написания им студенческой дипломной работы в 1926 году. Начинающий автомобилестроитель никак не мог определиться с её темой, пока ему не пришла в голову мысль о разработке проекта очень простого и недорогого автомобиля, который будет эксплуатироваться в основном в сельской местности. Проект был принят с восторгом научными руководителями Константина и его без собеседования и конкурса приняли на работу в НАМИ, сам же проект решено было воплотить в металле.

Машина НАМИ-1 вошла в историю не только как первая наша малолитражка, но и как первый отечественный автомобиль, в котором воплотились необычные и весьма прогрессивные конструктивные решения. С помощью инженеров НАМИ А. А. Липгарта и Е.В. Чарнко Константин Андреевич Шарапов переработал свой дипломный проект применительно к производственным условиям. Чертежи были готовы к середине 1926 г., а через 10 месяцев (к 1 мая 1927 г.) завод «Спартак» собрал первый образец. Дорожные испытания НАМИ-1 (еще без кузова) проходили 8 и 15 мая 1927 г. Позже завод сделал еще две опытные машины. Одна из них с двухместным кузовом в июле 1927 г. была выставлена заводом на традиционную гонку Москва — Ленинград — Москва. Она прошла всю дистанцию (около 1470 км) за 33 ч.

В испытательном пробеге Москва — Севастополь — Москва в сентябре 1927 г. стартовали две машины НАМИ-1. Они доказали пригодность к эксплуатации в наших дорожных условиях. Осенью того же, 1927 г. на основании результатов испытаний завод усовершенствовал ряд деталей и узлов и приступил к подготовке серийного производства НАМИ-1.

Единственной производственной базой, где можно было выпускать эту машину, оказался московский завод «Спартак». Он вырос из бывшей экипажной фабрики П. П. Ильина, строил авиамоторы, ремонтировал автомобили, в начале 20-х гг. изготовил пробную партию одноосных тракторов-автоплугов. Технически завод был слабым. Многие литые и кованые заготовки он заказывал на других, более мощных, предприятиях, а кузова сам уже не делал — их поставлял кузовной цех 2-го БТАЗ.

Основу НАМИ-1 составляла оригинальная конструкция рамы в виде трубы диаметром 135 мм (она поэтому получила название хребтовой рамы). Шарапов оценил достоинства такой рамы чехословацкого автомобиля «Татра-11», с которым он смог познакомиться во время Всесоюзного испытательного пробега 1925 г., и сделал должные выводы. У его машины к трубе рамы спереди жестко крепился двухцилиндровый V-образный двигатель воздушного охлаждения в блоке с трехступенчатой коробкой передач. Имея рабочий объем 1160 см3, он развивал при 2600 об/мин мощность 18,5 л. с., а с 1929 г.- 22 л. с. при 2800 об/мин.

Внутри рамы шел трансмиссионный вал, который соединял двигатель с главной передачей. Поскольку ее картер жестко крепился к другому концу рамы, то подвеску задних колес Шарапов сделал независимой по схеме «качающиеся полуоси» с поперечной рессорой. Подвеска передних колес была зависимой на двух четвертьэллиптических рессорах.

Главная цель, которую преследовали создатели НАМИ-1,- предельная простота, небольшая масса и дешевое производство. Двигатель по тем временам был довольно легким — 70 кг. Топливо поступало к карбюратору самотеком из бензобака, расположенного в моторном отсеке на щите передка. Несложное электрооборудование, никаких контрольных приборов, смазка разбрызгиванием (без масляного насоса). Весьма простой четырехместный кузов крепился к раме в четырех точках. Каждый ряд сидений имел только одну дверь: передний в левом борту, задний — в правом.

При базе 2800 мм длина НАМИ-1 составляла 3700 мм, ширина автомобиля — 1450 мм, высота с поднятым тентом — 1650 мм. Снаряженная масса машины не превышала 700 кг. Наибольшая скорость — 70 км/ч (75 км/ч при 22-сильном двигателе). Расход топлива — 9-10 л/100 км.

Своеобразной конструктивной особенностью НАМИ-1 было отсутствие дифференциала в главной передаче. В результате не только упрощалось и удешевлялось производство машин, но и улучшалась проходимость при движении по грязи, снегу, грунтовым дорогам.

Износ шин, неизбежный без дифференциала, оказался вследствие малой массы и узкой колеи автомобиля невелик. Благодаря отсутствию дифференциала, независимой подвеске задних колес, высокой жесткости рамы на кручение, а также большому (225 мм) дорожному просвету и колесам большого диаметра (730 мм) НАМИ-1 по проходимости был лучше многих легковых автомобилей, эксплуатировавшихся тогда в СССР.

В 1929 г. НАМИ-1 модернизовали. В отличие от машин первой серии усовершенствованная модель имела более мощный двигатель, спидометр (прежде приборов не было совсем), электрический стартер.

НАМИ-1 был первой и удачной попыткой создания модели малолитражного автомобиля. Примечательно, что Е. А. Чудаков, известный ученый-теоретик, автор многочисленных книг по устройству автомобиля, включил чертежи узлов этой машины, как представляющие особый интерес, в число иллюстраций своей фундаментальной книги «Курс устройства автомобиля», вышедшей в 1931 г.

С весны 1927 г. до октября 1930 г. московский завод «Спартак» выпустил 412 автомобилей НАМИ-1. Затем, по решению Автотреста, завод перешел на производство запасных частей для АМО-Ф-15. Кроме того, он получил задание от московского завода имени КИМ, собиравшего легковые «Форды» с американскими двигателями, поставить 360 радиаторов. И наконец, «Спартак» играл роль производственной базы для НАМИ, изготовляя опытные конструкции института, в частности трехосные грузовики на базе «Форд-АА».

Поскольку прежний «Спартак» не имел возможности расширить свою территорию, в 1931 г. было принято решение подыскать другую площадку для сооружения новых цехов. Намечалось выпускать модернизированную модель малолитражного автомобиля, над которой тогда начала работать группа конструкторов во главе с К. А. Шараповым. Однако нехватка средств не позволила осуществить строительство нового завода. Планы развернуть в 1928-1929 гг. выпуск НАМИ-1 на Ижорском заводе в Ленинграде также не осуществились.

К. А. Шарапов до 1938 г. продолжал работать в НАМИ. Кроме НАМИ-1 под его руководством сконструирована малолитражка НАТИ-2, унифицированное семейство дизельных и бензиновых двигателей НАТИ-Ш для тяжелых грузовиков и автобусов. В конце 30-х гг., Шарапов был привлечен к разработке угольного газогенератора для грузовика ЗИС-5, конвертированию авиамотора АМ-34 для установки на торпедный катер. В послевоенные годы талантливый конструктор руководил разработкой и постройкой турбореактивного двигателя, являлся заместителем главного конструктора КАЗ. С 1954 по 1960 г. он заведовал сектором опытных конструкций в институте двигателей Академии наук СССР, а в последующие годы работал в научно-исследовательской и конструкторско-технологической лаборатории токсичности двигателей.

В 1960 г. в возрасте 61 года К. А. Шарапов защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук. Но что важнее всего, Константин Андреевич создал модель, которая явилась первенцем молодой советской школы конструирования автомобилей. Этот фаэтон – прообраз массовой легковушки для нужд молодой Советской республики. И для «первого блина» все получилось неплохо. Вызывает уважение, например, сам процесс разработки. Ведь НАМИ-1 не был лицензионной или, как чаще случалось, нелицензионной копией зарубежного аналога, а представлял собой пример творческого осмысления технических и инженерных трендов эпохи. Другой плюс НАМИ-1 – в изначальной приспособленности для эксплуатации в СССР. Отметим огромный дорожный просвет, небольшую снаряженную массу, обеспечивавшую хорошую проходимость по плохим дорогам, и простоту конструкции, выраженную, например, в отсутствии дифференциала, моторе воздушного охлаждения и полном отказе от контрольных приборов (на первых версиях модели).

При хороших базовых качествах НАМИ-1 не хватало лишь лоска инженерной доводки. Именно это обстоятельство, равно как и сложности с подготовкой массового выпуска, встали на пути интересной машины. Автомобилизацию СССР решили начать с сотрудничества с заокеанским концерном Ford, а НАМИ-1, после нескольких сот выпущенных полукустарным способом экземпляров, переместился с дорог и улиц в музеи и запасники.

Считается, что до наших дней сохранилось всего лишь два экземпляра этого необычного автомобиля, один из которых находится в Политехническом музее столицы, а второй – в музее завода «Гидромаш» в Нижнем Новгороде. Кроме того, имеется и два шасси без кузова, хранящиеся в том же Политехническом музее и Техническом центре московской газеты «Авторевю».

Специалистам КБ Смирнова удалось обнаружить в городе Барнауле останки еще одного экземпляра с оригинальной рамой и двигателем, а также, что крайне ценно, с оригинальными документами.

Источник статьи: http://www.kbsmirnova.ru/catalog/nami-1/

НАМИ-1

НАМИ-1 история и характеристики . 1927-1931 гг.

История этого автомобиля такова: в 1926 году студент Костя Шарапов приступил к написанию дипломного проекта. Однако тему его он выбрать никак не мог. В конце концов, остановился он на проекте сверхдешевого автомобиля, предназначенного для эксплуатации в советской глубинке. Дипломный проект научным руководителям настолько понравился, что Шарапова вне всякого конкурса приняли ведущим инженером в НАМИ, а дипломный проект было решено воплотить в металле. С помощью инженеров НАМИ Липгарта и Чарнко дипломный проект был переработан применительно к требованиям производства, и в 1927 московским заводом «Спартак», что до сих пор стоит на Пименовской (ныне — Краснопролетарской) улице в районе станции метро «Новослободская», был изготовлен первый образец автомобиля, названного по названию института НАМИ. Предполагая, что институт будет и в дальнейшем внедрять в производство всё новые автомобили, образец вскоре переименовали в НАМИ-1. Технически автомобиль не просто предельно прост. Назвать его следовало бы даже не простым, а упрощенным. В качестве хребтовой рамы использовалась обыкновенная труба диаметром 235 мм. Сзади к ней крепилась независимая задняя подвеска, а спереди подвешивался двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением и V-образным расположением цилиндров. Рабочий объем этого двигателя составлял 1160 куб. см, что делало его по тем временам супермалолитражным — тогдашние малолитражки Форд Т или Руссо-Балт К 12/20имели в два раза больший рабочий объем. Двигатель этот был усеченным вариантом пятицилиндрового звездообразного авиационного мотор «Циррус». Такой двигатель применялся на авиетке АИР-1, появившейся в 1927 году. Поэтому-то единый для обоих поршней V-образный шатун был одет на одну единственную шейку коленвала.

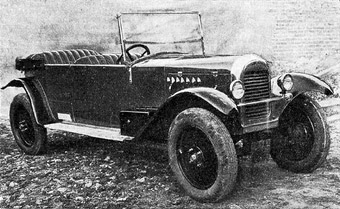

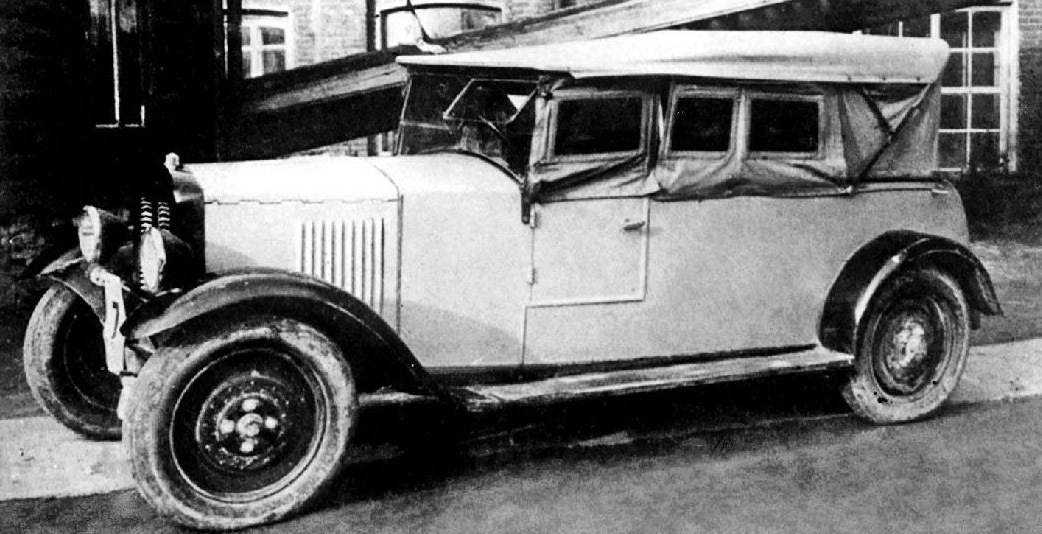

фотография НАМИ-1 1927-1930 гг.

Диаметр цилиндров НАМИ-1 равнялся 84 миллиметрам, а ход поршня — 105 мм. При 2800 оборотах в минуту двигатель выдавал мощность в 22 л.с. Степень сжатия была предельно мала и составляла 4,5 единицы. Это позволяло использовать самый низкосортный бензин, какой вообще мог бы испаряться в карбюраторе. Бензонасос в автомобиле отсутствовал, и топливо поступало из бака самотеком. Не было не только электростартера, но даже и аккумулятора — двигатель успешно запускался заводной ручкой. Приборной доски в автомобиле не было. Скорость измерялась на глазок, а число оборотов двигателя водитель определял на слух, благо громкий шипящий звук мотора это вполне позволял. Кстати, именно за этот шипящий звук автомобиль и прозвали «примусом». Что такое примус теперь, наверное, многие из вас представляют довольно слабо. Поэтому для тех наших читателей, кому не удалось застать веселые времена НЭПа, следует пояснить, что примус это бесфитильное нагревательное устройство, работающее на бензине, керосине или газе, действующее на принципе сжигания паров горючего в смеси с воздухом.

По своему устройству он напоминает паяльную лампу, но, в отличие от последней, пламя его горелки направлено вверх. Над самой его горелкой расположена кольцеобразная проволочная подставка, на которую можно ставить, чайник, кастрюлю или сковородку. Кроме того, примусом в те времена даже обогревали помещения, поскольку центрального отопления еще не было, а кубический аршин дров стоил дороже, чем ведро бензина.

фотография НАМИ-1

Багажник в автомобиле отсутствовал, и запасное колесо крепилось непосредственно к спинке заднего сиденья. А на подножке автомобиля был установлен инструментальный ящик. Поскольку автомобиль был предназначен для эксплуатации в СССР, ящик комплектовался массивным висячим замком. Дверей было только две: передняя слева, задняя справа. При правом расположении руля водителю для того, чтобы выйти приходилось сгонять с сиденья переднего пассажира. Вскоре изготовили еще пару экземпляров. Эти опытные образцы благополучно совершили пробег из Москвы в Севастополь и обратно. Отсутствие дифференциала, независимая подвеска задних колес и большой дорожный просвет, равный 265 мм, обеспечили НАМИ-1 прекрасную проходимость по тогдашним дорогам, а ограниченное количество деталей и отсутствие сложных технических устройств способствовали тому, что автомобиль почти никогда не ломался — ломаться в нем было практически нечему.

фотография НАМИ-1

После успешного завершения пробега завод «Спартак» с января 1928 года приступил к серийному производству этих машин, которое продлилось три года. Всего за эти три года было изготовлено 412 автомобилей. В тесноте московских улиц, зачастую не имевших твердого покрытия, НАМИ 1 легко обгонял неповоротливые американские автомобили с двигателями большого объема. Он быстрее доставлял пассажира и легкий груз в любой конец города, с меньшим трудом преодолевая дорожные заторы. Кстати сказать, проблема московских пробок возникла отнюдь не в XXI столетии. Проявляться она стала к середине 30-х годов. Именно тогда нэпманы, разбогатевшие на накопившемся за годы военного коммунизма отложенном спросе, начали в массовом порядке выписывать из-за границы через Внешпосылторг самые разнообразные автомобили. Вскоре улицы Москвы и Петрограда заполнились Роллс-Ройсами, Мерседесами, Испано-Сюизами и менее породистыми заграничными авточудесами. Среди всего этого автомобильного разнообразия сновали легковые и ломовые извозчики. При этом водители кобыл не признавали никаких правил уличного движения.

фотография НАМИ-1 и АМО-Ф15

В ответ на хрюкающие из клизмоподобных клаксонов звуковые сигналы они изящно поливали шоферов изысканным многоэтажным матом. НИМИ-1 же, в отличие от всех этих Роллс-Ройсов, Мерседесов да Испано-Сюиз, считался машиной не буржуйской, а пролетарской. Извозчики принимали его за своего, и, услышав шипение «примуса», вежливо сторонились и уступали дорогу. В 1930 году, когда уже шло строительство будущего ГАЗа и велось переоборудование ЗиСа, 160 экземпляров, выпущенных за год, считалось уже недостаточным. Однако расширению производства мешала стесненность территории, расположенной в черте большого города. Тогда инженеры завода предложили передать сборку автомобилей специализированному предприятию, которое получало бы шасси со «Спартака», а кузова — с другого завода. Этот проект обещал довести выпуск машин до 4,5 тысячи в год и снизить их себестоимость. Однако на подходе был лицензионный Форд, названный у нас ГАЗ-А, и правительство посчитало дальнейшее производство НАМИ-1нецелесообразным. К настоящему времени сохранились два целых автомобиля НАМИ-1 и два шасси без кузовов. Один экземпляр и одно шасси представлены в экспозиции Политехнического музея, другой автомобиль НАМИ-1 хранится в музее нижегородского завода «Гидромаш», а второе шасси — в Техническом центре московской газеты «Авторевю».

Руссо-Балт

История автомобилей марки «Руссо-Балт» началась ещё в царские времена. Тогда в Российской империи был построен РБВЗ, что расшифровывается как…

Читать полностью

Источник статьи: http://dar-web.ru/st_nami_adaptiv.php