Силы, действующие на машину при торможении. Уравнение динамики

Тема : ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ

ЛЕКЦИЯ 21

Распределение тормозных сил между осями автомобиля. Силы, действующие на машину при торможении. Уравнение динамики. Перераспределение нагрузки на оси при торможении. Тормозная сила и ее распределение между мостами автомобиля. Использование сцепного веса при торможении.

Проведенный анализ и обобщение отечественного и зарубежного опыта позволили выявить, что из-за нарушения работоспособности тормозных систем совершено 82% ДТП в городах и 44,5% ДТП на магистралях, что свидетельствуют о непосредственной связи технического состояния тормозов с безопасностью автомобиля.

Отсюда понятно внимание к тормозным свойствам автомобиля и высокие требования к знаниям выпускников училища, которые позволяют им правильно организовывать эксплуатацию автомобильной техники, обеспечив безопасность транспортировки.

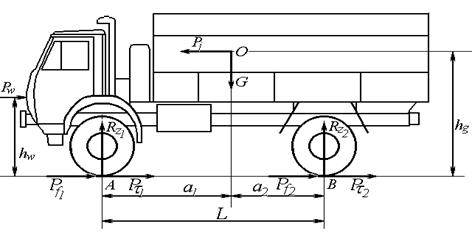

Рассмотрим силы, действующие на движущийся автомобиль при торможении на ровной горизонтальной дороге (рис.1).

Для простоты будем считать, что автомобиль двухосный. Предположим, что в момент торможения двигатель при помощи сцепления отсоединен от трансмиссии. Примем, что база автомобиля

Силы, действующие на автомобиль при торможении.

Численно сила инерции равна произведению массы на величину замедления и равна сумме всех сил сопротивления движению. Это равенство можно записать так:

где

Это уравнение называют уравнением движения автомобиля при торможении. Анализируя это равенство, видно, что чем больше величины тормозных сил

В случае экстренного торможения доля искусственного сопротивления движению из всех остальных сопротивлений составляет не менее 90%. Если торможение осуществляется при скорости 60-70 км/ч, то доля сопротивления воздуха очень невелика, а при уменьшении скорости прогрессивного падает. Поэтому для случаев аварийного торможения достаточно точно упрощенное выражение:

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник статьи: http://studopedia.su/5_3590_sili-deystvuyushchie-na-mashinu-pri-tormozhenii-uravnenie-dinamiki.html

Торможение автомобиля: тормозная сила и уравнения движения автомобиля при торможении; распределение тормозной силы между мостами автомобиля; способы торможения автомобиля; определение показателей эффективности тормозных систем автомобиля

Торможение автомобиля: тормозная сила и уравнения движения автомобиля при торможении; распределение тормозной силы между мостами автомобиля; способы торможения автомобиля; определение показателей эффективности тормозных систем автомобиля.

Цель: изучить влияние конструктивных факторов на тормозную динамику автомобиля.

Продолжительность лекции 2 часа.

Тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной остановки и обеспечения его неподвижности во время стоянки. В процессе торможения кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения между фрикционными накладками и тормозным барабаном или диском, а также между шинами и дорогой.

Современные автомобили и автопоезда должны иметь рабочую, запасную и стояночную тормозные системы. Грузовые автомобили и автопоезда полной массой свыше 12 т, а автобусы массой свыше 5 т, предназначенные для эксплуатации в горных районах, дополнительно должны иметь вспомогательную тормозную систему.

К тормозным системам предъявляют следующие требования: обеспечение эффективного торможения; сохранение устойчивости автомобиля при торможении; стабильные тормозные свойства; высокая эксплуатационная надежность; удобство и легкость управления, определяемые усилием, прикладываемым к педали или рычагу, и их ходом (табл.1).

табл.1 Максимальные значения усилий на тормозной педали или рычаге и их ход

Максимальное усилие на педали или рычаге, Н

Максимальный ход педали или рычага, мм

Рабочая тормозная система предназначена для управления скоростью автотранспортного средства (АТС) и его остановки с необходимой интенсивностью. У современных автомобилей она является основной системой и воздействует на ее рабочие органы — колесные тормоза.

Запасная тормозная система предназначена для уменьшения скорости и остановки АТС при отказе рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система служит для удержания АТС в неподвижном состоянии. Она воздействует на колесные тормоза рабочей тормозной системы или специальный дополнительный тормоз, связанный с трансмиссией автомобиля.

Вспомогательная тормозная система предназначена для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы, например при движении на длинных спусках. Она состоит из моторного или трансмиссионного тормоза-замедлителя.

Тормозная система состоит из тормозных механизмов и тормозного привода.

Различают аварийное (экстренное) и служебное торможение.

Аварийное торможение производят с максимальной для данных условий интенсивностью. Обычно число аварийных торможений составляет 5. 10 % общего числа торможений.

Служебное торможение применяют для плавного уменьшения скорости автомобиля или его остановки в заданном месте. Оно происходит с небольшой интенсивностью (замедление 1. 1,5 м/с2). Служебное торможение может осуществляться двигателем. При этом водитель уменьшает или прекращает подачу топлива в цилиндры двигателя. За счет трения в двигателе и агрегатах трансмиссии создается тормозная сила. Та

Торможение при отсоединенном двигателе применяют в тех случаях, когда торможение двигателем не обеспечивает нужного замедления, а также при необходимости остановки автомобиля.

На рисунке 1 изображена тормозная диаграмма, на которой показано время реакции водителя lр, срабатывания тормозного привода tn, движения с заданным замедлением tt и время оттормаживания to.

Время реакции водителя (0,2. 1,5 с) состоит из времени психической реакции (оценка обстановки и принятие решения) и времени физической реакции

Время срабатывания тормозного привода (не более 0,6 с) зависит от времени запаздывания тормозного привода t3 и времени нарастания замедления tH.

Рисунок 1. Диаграмма торможения автомобиля:

а — изменение замедления во времени; б — изменение скорости во времени; Д, — время реакции водителя; lп — время срабатывания тормозного привода; tτ — время движения автомобиля с заданным замедлением; tо — время оттормаживания; —время психической реакции водителя;

Время оттормаживания при гидравлическом приводе составляет 0,2 с, при пневматическом — 0,5. 1,5 с.

Весь путь, проходимый автомобилем от момента, когда водитель заметил препятствие, до полной остановки, называют остановочным So.

Остановочный путь равен сумме пути Sp. з, проходимого автомобилем в течение времени реакции водителя и времени запаздывания срабатывания тормозного привода, и пути торможения St:

Путь торможения — это расстояние, проходимое автомобилем за время действия на него тормозных сил.

Внешние силы, действующие на автомобиль при торможении, показаны на рисунке 2. Основные силы Fτl и Fτ2, обеспечивающие замедление автомобиля, действуют в плоскости контакта колес с дорогой и направлены противоположно направлению движения автомобиля. При достаточном сцеплении силы Fτl и Fτ2 определяются тормозными моментами, развиваемыми тормозными механизмами мостов. Эти силы можно рассчитать по формуле

где Mτl — момент тормозных сил; ro — радиус колеса.

Максимальные значения тормозных сил ограничены по сцеплению, т. е.

где Rzi— нормальная составляющая реакции дороги, действующая на i-й мост.

Рис. 23.2. Силы, действующие на автомобиль при торможении:

Рисунок 2. Силы действующие на автомобиль при торможении

Fτl и Fτ2 — тормозные силы; Ff1 и Ff2 — силы сопротивления качению; Fi — сила сопротивления подъему; Fв — аэродинамическое сопротивление; Rzl и Rz2 — нормальные составляющие реакции дороги; L — база; а, b — координаты центра тяжести; Gа — масса автомобиля; α — угол подъема

Кроме тормозных сил на автомобиль действуют силы сопротивления качению колес Ff1 и Ff2, сила сопротивления подъему Fi и аэродинамическое сопротивление FB.

Сумма проекций всех сил на плоскость, параллельную опорной поверхности, равна инерционной силе автомобиля:

где δτ= 1,03. 1,05 —коэффициент учета вращающихся масс автомобиля при торможении; mа — масса автомобиля; аτ — ускорение торможения.

К вращающимся массам в процессе торможения относят только массы колес. Это связано с тем, что при торможении с отсоединенным двигателем маховик не связан с колесами, а моменты инерции других деталей трансмиссии малы.

Нецелесообразно доводить колеса автомобиля при торможении до блокировки, что приводит к полному скольжению (юзу) колес, так как при этом колесо не может воспринимать боковые силы.

Блокировка задних колес более опасна, чем передних. Когда первыми блокируются колеса заднего моста, автомобиль теряет устойчивость. Даже незначительная боковая сила, вызванная, например, ветром, неровностями дороги, центробежной силой или поворачивающим моментом, обусловленным различием тормозных сил на правом и левом колесах, вызывает боковое скольжение колес заднего моста. Это приводит к тому, что продольная ось автомобиля повернется на некоторый угол β. Поскольку при торможении инерционная сила ориентирована по направлению движения, то при отклонении оси автомобиля от прямолинейного направления она создает момент, стремящийся увеличить занос автомобиля.

При блокировке передних колес водитель не может управлять автомобилем: автомобиль продолжает прямолинейное движение, но устойчивость его при этом не теряется.

При поперечном отклонении переднего моста инерционная сила создает момент, стремящийся возвратить автомобиль в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Для обеспечения одинакового скольжения колес всех мостов удельные тормозные силы на всех мостах должны быть одинаковые. Эти силы определяют по формуле

где Fτi — тормозная сила, Н; Rzi — нормальная составляющая реакции дороги, действующая на 1-й мост, Н.

Из формулы следует, что для обеспечения наиболее эффективного торможения необходимо, чтобы тормозные силы (тормозные моменты) распределялись между мостами автомобиля пропорционально нормальным реакциям дороги:

Характер распределения тормозных сил между мостами автомобиля оценивают по коэффициенту распределения тормозных сил:

Рисунок 3. Зависимость оптимального коэффициента распределения тормозных сил от коэффициента сцепления:

1 — грузового автомобиля с полной нагрузкой; 2—то же, без груза; 3 — легкового автомобиля

На рисунке 3 показана расчетная зависимость оптимального коэффициента распределения тормозных сил от коэффициента сцепления шины. Из графика следует, что у автомобилей, имеющих постоянное соотношение тормозных сил, полное использование сцепного веса автомобиля при торможении возможно только при определенном расчетном коэффициенте сцепления.

Тормозные свойства автомобилей в значительной степени определяют безопасность движения на дорогах. Поэтому большое внимание уделяется эффективности и надежности тормозных систем.

Эффективность рабочей и запасной тормозных систем оценивают по длине тормозного пути и установившемуся замедлению, а стояночной и вспомогательной — по суммарной тормозной силе, развиваемой этими системами.

В соответствии с действующими стандартами различают три типа испытаний по определению эффективности рабочей тормозной системы: О, I и II. Испытания типа 0 предназначены для оценки эффективности рабочей тормозной системы при холодных тормозных механизмах, испытания типа I — при нагретых тормозах за счет предварительных торможений тормозными механизмами, испытания типа II — при механизмах, нагретых в процессе торможения на затяжных спусках.

Источник статьи: http://pandia.ru/text/80/170/24299.php