- Автомобили 20 годы ркка

- Какие автозапчасти чаще всего выбирают покупатели АвтоПро?

- Автотранспорт РККА: от создания до начала Великой Отечественной

- Колеса Красной Армии

- Ford Model A

- Metallurgique

- ГАЗ-М1

- ЗИС-16

- Автопарк армии-победительницы

- джип «Виллис»

- Армия

- Mercedes-Benz 320

- ЗИС-5B на фоне Рейхстага

- Buick 1937

- Wanderer W23

- Комментарий

- Иван Баранцев

- Враги Капитала: иномарки на службе Красной Армии и первые советские броневики

- Военные автомобили и бронетехника из царских времен

- Последние легковые Руссо-Балты (1917–1918 гг.)

- Советско-царская Промбронь (1922–1926 гг.)

- Первые грузовики АМО с иностранным акцентом (1917–1923 гг.)

- Советский франко-британский продукт: броневик «Остин-Путиловец» (1918–1920 гг.)

Автомобили 20 годы ркка

«Ничто не препятствует дальнейшей эволюции мотора, как источника энергии, и развитию самой машины, как механической повозки .. »

К.Б. Калиновский

| |

Какие автозапчасти чаще всего выбирают покупатели АвтоПро?

Выбор автозапчастей для ремонта автомобиля имеет исключительную важность. Лучшее решение – оригинальные компоненты. Эти детали разработаны под особенности конструкции той марки автомобиля, для которой создавались. Не оригинальные компоненты предлагаются предприятиями, что производят автозапчасти для комплектации автомобильных марок. Но на вторичном рынке детали имеют другую упаковку и логотип. По мнению некоторых специалистов отличия между оригинальными и неоригинальными автозапчастями состоят лишь в цене. При этом разница может достигать 50%.

Широкий выбор автозапчастей на рынке позволяет выбирать детали для ремонта по разным критериям: цене, качеству, производителю, прочее. При всей надежности оригиналов им все равно приходится искать замену, так как те не вечны. Анализируя запросы пользователей на АвтоПро, специалисты сделали вывод о том, какие запчасти пользуются особым спросом.

Источник статьи: http://www.wio.ru/galgrnd/car/avto.htm

Автотранспорт РККА: от создания до начала Великой Отечественной

Понятно, что во время лихолетья Гражданской войны, да и в первые годы становления советской власти говорить о какой-либо системной и массовой механизации едва-едва созданной из разрозненных отрядов и полупартизанских формирований РККА было бы попросту смешно. Тут бы одеть, обуть, накормить бойцов да найти каждому по винтовке, желательно исправной…

При этом нельзя сказать, чтобы в наследство от Российской Императорской армии РККА в этом плане не досталось совершенно ничего. Машины были: по подсчетам историков, количество их превышало 40 тысяч. Вот только принадлежали они более чем к 200 различным маркам (мудрено было найти даже две одинаковые!), и, что самое главное, на три четверти пребывали в состоянии полнейшей непригодности к эксплуатации даже в мирных условиях. В боевых и подавно.

Тем не менее, первые автомобили в красноармейских рядах появлялись уже тогда. Конечно же, трофейные или реквизированные у «буржуев» (вплоть до изъятых из Императорского гаража) и исключительно иностранного производства. Это вполне могли быть бельгийский легковой Metallurgique или американский грузовик White. По душе пришлись красноармейцам и итальянские FIAT Tipo-3 Ter – эта машина представительского класса была вместительной, да еще и давала возможность установить на ней парочку пулеметов. Впоследствии на Московском автомобильном заводе для нужд армии собирались грузовые модели той же фирмы — FIAT-15 Ter. Тоже с пулеметами, естественно.

Как бы то ни было, по оценкам историков, колесный парк РККА к 1920 году насчитывал не более 7,5 тыс. единиц, из которых подавляющее большинство были легковыми. Кроме того, технически исправными считать даже с большой натяжкой можно было не более 45% машин. Усугубляло ситуацию то, что в условиях отсутствия импортных запчастей серьезную поломку устранить было невозможно никаким способом. В связи с этим положение стремительно менялось от плохого к худшему и, по оценкам некоторых исследователей, к 1928 году в РККА на ходу оставалось немногим более тысячи автомобилей. Впрочем, уже через четыре года это количество возросло, причем сразу в пять раз. И это были уже не трофейные «старички», а советские автомобили.

Свою роль сыграло образование в составе Красной армии Управления механизации и моторизации, а также принятие Реввоенсоветом «Системы танко-тракторного автоброневого вооружения РККА». Впрочем, все решения так и остались бы на бумаге, не заработай к тому времени первые советские автомобильные производства. Упоминавшийся выше Московский автомобильный завод поставлял РККА «линейку» грузовиков: от первой полуторатонной модели АМО-Ф-15, бывшей, по сути не самой удачной копией все того же FIAT-15 Ter, до гораздо более совершенных АМО-2, АМО-3 и Я-5.

Военные грузовики становились все более отечественными, уходя как от импортных комплектующих, так и от заимствованных технических решений. Впрочем, на первых порах приходилось пользоваться всем, что возможно, и на заводе «Гудок Октября» вовсю шло производство для армии собираемых из американских деталей грузовиков Ford А и Ford АА. В это время наша страна вообще массово скупала у «проклятых капиталистов» все, что только можно, как для дальнейшего изучения и копирования, так и для использования по прямому назначению. Автомобильной техники для РККА это касалось в самой полной мере: машин необходимо было очень много, а свое производство только-только становилось на ноги.

Руководство партии, страны, армии старалось успеть к началу войны как могло. В июне 1941 года автопарк РККА составляли уже более 270 тысяч машин различных типов. Много это или мало? Можете судить сами, исходя из того, что на весь СССР грузовиков к тому моменту имелось 700 тысяч. Впрочем, главной проблемой Красной армии было не количество имевшихся у нее «колес», а их качество. Составлявшие к началу Великой Отечественной основу ее подвижного состава грузовики ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА, ЗИС 5 и 6 моделей, а также наиболее грузоподъемные (от пяти до восьми тонн) автомобили «Яг» абсолютно ничем не отличались от «гражданских» моделей. В том числе, увы, ни надежностью, ни проходимостью.

С легковыми машинами для командного состава дело обстояло и того хуже: ни о каких внедорожниках речь не шла. Впоследствии мирные «эмки» (ГАЗ М-1) и ЗИС будут нещадно вязнуть на разбитых вдребезги дорогах войны, а то и становиться братскими могилами для офицеров и генералов, не сумев уйти по бездорожью от обстрела или авианалета. Самой же, пожалуй, большой проблемой после нападения Вермахта станет отсутствие в РККА должного количества специальных автомобилей: автоцистерн, заправщиков, передвижных ремонтных мастерских для той же бронетехники. К началу войны обеспеченность ими мехкорпусов составляла максимум 40%. Впрочем, были части, где она не доходила и до 7%.

Как это все аукнулось нашей армии в грозном 1941-м — тема для другого разговора. Однако нам в любом случае не стоит сгоряча судить и давать оценки: готовились изо всех сил, а для максимальной механизации РККА с 1918 по 1941 год было сделано даже больше, чем можно было бы ожидать.

Источник статьи: http://topwar.ru/173304-avtotransport-rkka-ot-sozdanija-do-nachala-velikoj-otechestvennoj.html

Колеса Красной Армии

Официальной датой создания Рабоче-крестьянской Красной армии принято считать 23 февраля 1918 года — в этот день началась массовая запись добровольцев в отряды РККА. Так вооруженные силы нашей страны назывались до февраля 1946 года, когда Красная армия стала Советской. Новое наименование идеально отражало и новую суть — все вооружение было советского производства, в том числе и автомобили. Про автопарк Красной армии такого сказать нельзя, так как в разные периоды он включал в себя наряду с советской еще и иностранную технику. Обо всем разнообразии автомобилей могут рассказать разве что фотографии из личных архивов, случайно дошедшие до наших дней.

Ford Model A

На фотографии 1929 года мы видим американский Ford Model A — один из самых распространенных автомобилей не только в Красной армии, но и вообще в Советском Союзе конца 20-х и начала 30-х годов. С 1932-го такой «Форд» стали выпускать на Горьковском автомобильном заводе под названием ГАЗ-А. С обратной стороны фото подписано: Майская долина, г. Серпухов.

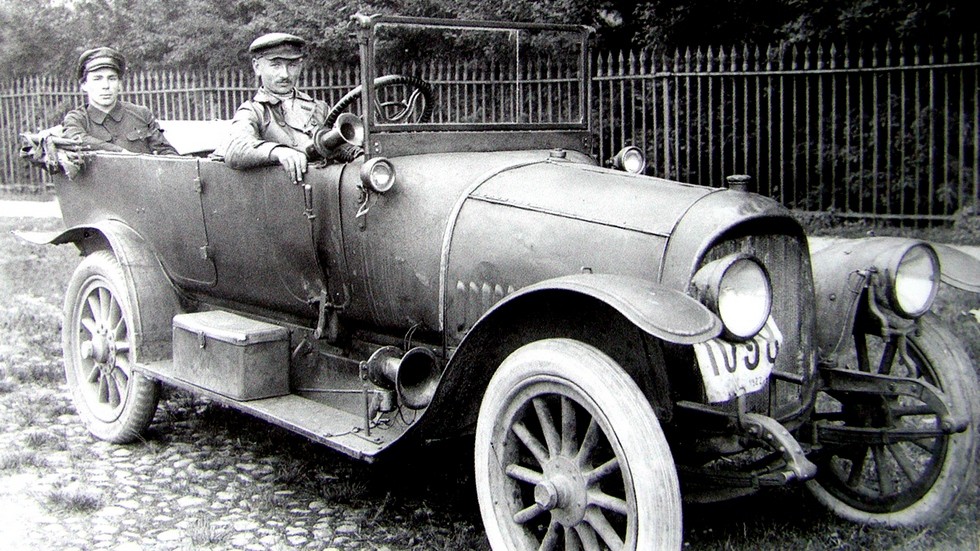

Metallurgique

Первоначально автопарк Красной армии формировался из машин, доставшихся в наследство от «проклятого царского режима». На фото запечатлен автомобиль бельгийской марки Metallurgique или же его германская лицензионная копия Bergmann-Metallurgique. В любом случае, он выпущен еще до начала Первой мировой войны, и на снимке ему лет десять. Аббревиатура ТАБО расшифровывается как Танко-Авто-Броневой Отряд, в машине сидят замвоенкома П. И. Черешнев, замкомандира отряда С. Сергеев и шофер И. Пономарев. Фото сделано в Петровском парке.

ГАЗ-М1

На смену ГАЗ-А в 1936 году пришла «эмка» ГАЗ-М1 или, как ее ласково называли шоферы, «эмочка». Снимок сделан или во время войны или после — форма образца 1943 года, а девушки щеголяют в летных фуражках. Сама машина — бывшее такси (узнается по фонарю над ветровым стеклом) и в армию попала по мобилизации. За снимком стоит любовная история — на обратной стороне стихи: «Ах, зачем ты меня завлекала, Жар безумный в груди затая; Ненаглядным меня называла, Говорила, что будешь моя». Какой из четырех девушек на снимке посвящены стихи — неизвестно.

«Эмка» на фронтовом снимке, подписанном весьма оригинально: «Это мой товарищ Липавский на фоне разбомбленных немецких эшелонов с горючим. В этот день я немного болел и никуда не ездил». Как товарищ Липавский умудрился запечатлеться на фоне немецких эшелонов — не совсем понятно. На машине стоят колеса со спицованными дисками от ГАЗ-А, которые нередко устанавливались взамен заводских штампованных.

ЗИС-16

Призванный на войну пассажирский автобус ЗИС-16 — на фронте они служили санитарными машинами. Ростов-на-Дону во время войны дважды переходил из рук в руки, и только 14 февраля 1943 года его окончательно освободили войска Южного фронта (бывшего Сталинградского) под командованием генерал-лейтенанта А.И.Еременко. Снимок сделан два месяца спустя, 15 апреля, когда город был уже в тылу.

Автопарк армии-победительницы

Автопарк армии-победительницы образца 1945 года. Слева направо: грузовик Ford V8–51, предположительно принадлежал частям бельгийской армии — сначала стал трофеем вермахта, а затем отбит Красной армией.

Французский пикап марки Peugeot скорее всего повторил такой же путь. Легковой Mercedes-Benz 170V с характерной светомаскировочной фарой на левом крыле ранее служил в вермахте и потом стал трофеем.

Британский Bedford MWD — из поставок по ленд-лизу.

Справа — наша легендарная «полуторка» ГАЗ-АА или ГАЗ-ММ, выпущенная еще до начала войны, — об этом говорят округлые крылья.

джип «Виллис»

Еще одно фото из апреля 1945 года — джип «Виллис», поставлявшийся в Красную армию с весны 1942-го. Но на снимке не Willys MB, а идентичный ему Ford GPW: эти близнецы-братья отличаются сечением первой поперечины на раме. У «Виллиса» она овальная, а у «Форда» профильная.

Армия

«Зенитчики торопятся для освобождения Вены. Австрия. 1945 год». Так подписана эта фотография, на которой американский грузовик Studebaker US6, поставлявшийся к нам по ленд-лизу, тянет за собой зачехленную зенитку. За ним следом едет «Виллис», а на заднем плане виден грузовик Ford 2G8T — оба также из ленд-лизовских поставок. Столицу Австрии войска 3-го Украинского фронта освободили 13 апреля 1945 года.

Mercedes-Benz 320

Самые дорогие автомобили достались генералитету, как этот пульман-лимузин Mercedes-Benz 320. Снимок подписан: «На память Владимиру от генерала Ермолова». Из Германии офицеры везли машины домой, потом продавали их и пересаживались на «Победы» или ЗИМы. Где сейчас этот «Мерседес», кто теперь скажет?

ЗИС-5B на фоне Рейхстага

Дошли до Берлина! Трехтонный грузовик ЗИС-5B на фоне Рейхстага. Буква «В» означает упрощенную модификацию военного времени с кабиной из фанеры и вагонки, гнутыми крыльями, тормозами только на задних колесах и деревянным ободом руля. Все это было сделано в целях упрощения производства, экономии металла и деталей. Грузовики ЗИС-5В выпускались с 1942 года, и, как видим, некоторым повезло встретить победу в Берлине.

Buick 1937

Американские легковушки пользовались популярностью не только у номенклатуры, но и высшего офицерского состава Красной армии. На снимке: Buick 1937 модельного года. На бампере — армейский номер образца 1942 года, форма с погонами введена в РККА в 1943-м. К сожалению, фотография не подписана, дату и место съемки определить невозможно.

Wanderer W23

Многие немецкие автомобили, как гражданские, так и армейские, к 1945 году стали трофейными. Вот бойцы Красной армии сфотографировались в Берлине у Бранденбургских ворот рядом с кабриолетом Wanderer W23. Наверняка машина до последнего была в частных руках — уж больно состояние хорошее, без следов пребывания в вермахте.

Комментарий

Иван Баранцев, редактор:

Иван Баранцев

— Все снимки в этой статье — не официальная хроника, а кадры из семейных архивов, неведомыми путями выброшенные на антикварный рынок. На них полно трещин, царапин, потертостей, чернильных клякс и прочих признаков времени, но такое состояние изображения нисколько не умаляет их исторической ценности. Самое главное своеобразие таких фотографий — это их «бытовизм», когда реальность на снимке случайна, ничего не отлакировано и не приукрашено. Вряд ли авторы этих фото задумывались о том, что они когда-то будут опубликованы — люди просто снимались «на память». И эта «память» каким-то чудом уцелела, и мы можем взглянуть на такую тему, как «автомобиль в Красной армии», не с парадной, а с повседневной стороны.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/761594-kolesa-krasnoj-armii/

Враги Капитала: иномарки на службе Красной Армии и первые советские броневики

После победы Октябрьской революции военно-автомобильное наследство, доставшееся от Царской России вооруженным силам молодой Республики Советов, действительно оказалось царским — свыше 43 тысяч разношерстных легковых и грузовых машин 214 марок да пара сотен сохранившихся броневиков, из них 75% неисправных и поврежденных без шин и запчастей. Но это было лишь начало: впереди Советской России предстояло пережить Гражданскую войну, иностранную интервенцию и послевоенную разруху. Всё это на долгие годы отодвинуло на задний план задачу создания собственной автомобильной и военной промышленности.

Военные автомобили и бронетехника из царских времен

С образованием в 1918 году Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА) началось возрождение автомобильных частей, на вооружении которых состояли давно отслужившие свой срок зарубежные машины, а пополнение парка происходило за счет старой отремонтированной, трофейной или реквизированной автотехники.

Немногочисленные сохранившиеся иностранные легковушки, среди которых не было двух одинаковых машин, применялись как штабные автомобили и санитарные кареты. Некоторые из них поступили из разукомплектованного Императорского гаража, а хранившиеся там полугусеничные машины были переданы для воспроизводства в только что созданную Научную автомобильную лабораторию НАЛ (впоследствии — НАМИ).

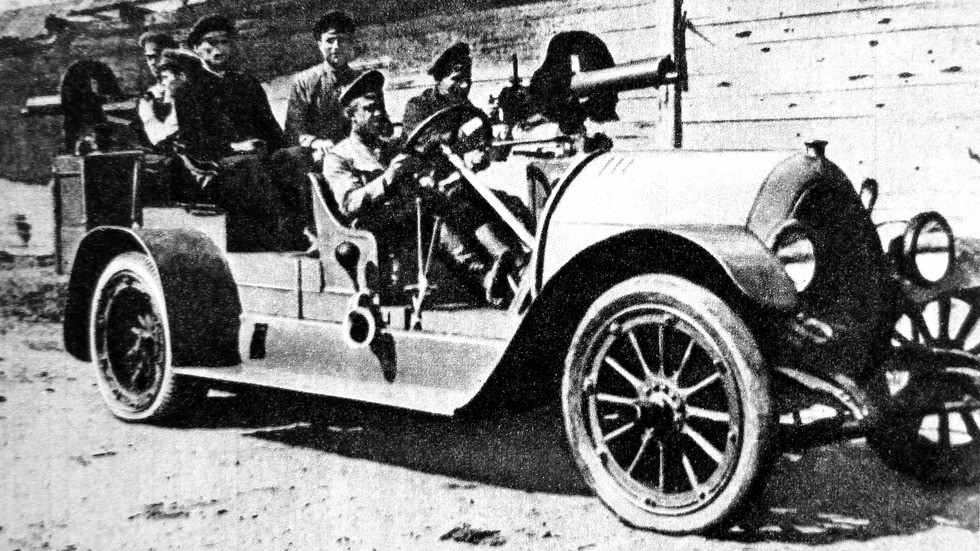

Одной из специально доработанных легковых машин, находившихся в распоряжении военно-революционных комитетов, была своеобразная самоходная тачанка, созданная на шасси представительской модели FIAT Tipo-3 Ter. Ее переоборудовали открытым шестиместным кузовом, задними двускатными колесами от грузовика FIAT-2F, двумя пулеметами и ящиком для боеприпасов.

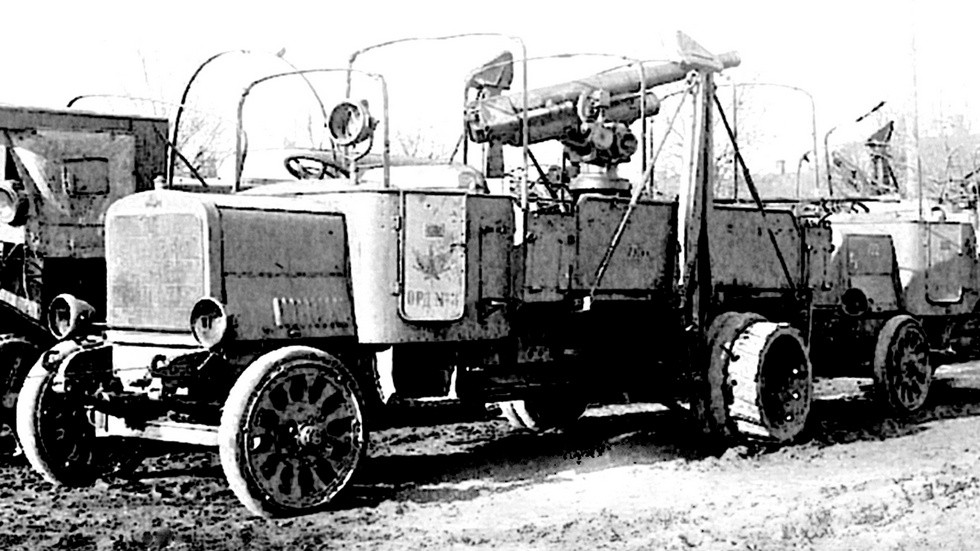

Аналогичная ситуация сложилась и в сфере грузовиков, среди которых военные отдавали предпочтение наиболее прочным и надежным автомобилям из Европы и Америки. Помимо обычных бортовых машин в эту группу входили артиллерийские тягачи, мастерские, топливные цистерны, аэростатные прожекторы и шасси для зенитных орудий.

Иностранные грузовые автомобили в Красной армии

От нескольких военных грузовиков Русско-Балтийского вагонного завода (РБВЗ) почти ничего не осталось, а свой главный посильный вклад в защиту Страны советов внесли четыре 65-сильных автомобиля Т40-65 с трехдюймовыми противоаэростатными пушками. В 1918-м эти зенитные орудия отразили атаку войск Юденича, затем в боях с Врангелем сбили два самолета противника. На вооружении РККА две таких машины оставались до 1925 года.

Чуть лучше ситуация складывалась в среде импортных бронемашин, принятых на вооружение Красной армии, где им присваивали новые патриотичные имена. Проблем с ремонтом здесь также не удалось избежать, но доработанные в России бронированные корпуса служили еще долгое время. Самыми распространенными броневиками стали 50-сильные английские машины Austin, которые применялись всеми сторонами военных конфликтов, потом модернизировались на советских заводах и оставались в РККА до начала 1930-х.

Долгожителями в Красной армии являлись также тяжелые бронемашины Garford, участвовавшие в революционных событиях и Гражданской войне. В 1923 году их перевели на железнодорожный ход и в 1931-м сняли с вооружения.

После революции полугусеничный броневик «Ахтырец» на шасси Allis-Chalmers состоял в охране Смольного, участвовал в революционных боях в Москве, служил на Восточном фронте. После ремонта его переименовали в «Красный Петербург» и в 1922-м утилизировали.

В течение нескольких лет на вооружении РККА состояли также захваченные у Белой армии полугусеничные тракторы-тягачи Holt и Ruston, а также пулеметные бронемашины на американском шасси Bullock-Lombard с корпусами, собранными на верфях в Новороссийске и Ревеле (ныне Таллинн). В 1922–1923 годах все были отправлены на слом.

Последние легковые Руссо-Балты (1917–1918 гг.)

Корни оптимистического становления советской автомобильной промышленности ведут к весне 1917 года, когда на эвакуированном из Риги в Петроград Русско-Балтийском заводе началась сборка 50 модернизированных штабных машин С24-40. Они отличались новым блоком цилиндров и задним мостом, не имели стартера и генератора, а электрические фары заменили керосиновыми фонарями.

Последний экземпляр был изготовлен в апреле 1918-го, когда в стране уже правила другая власть, и машины лишились фигурки орла на капоте и герба в эмблеме. В январе 1919-го, с подходом противника к городу, питерский филиал РБВЗ перевели под Москву.

Советско-царская Промбронь (1922–1926 гг.)

Местом новой эвакуации завода стала деревня Фили, где строили московское отделение РБВЗ. Но в 1918-м его национализировали и затем переименовали в Бронетанкоремонтный и автомобильный завод № 1 (1-й БТАЗ), входивший в военно-промышленное объединение Промбронь.

Осенью 1922-го там собрали первые штабные машины марки «Промбронь», выполненные по требованиям царского Военного ведомства, разработанным еще в 1916 году. Конструктивно они являлись удлиненной 45-сильной версией модели С24-40 с электрическими фарами, алюминиевыми дисками колес с деревянными спицами и передним трубчатым бампером.

При плане выпуска 1000 машин 1-й БТАЗ смог собрать лишь три комплектных образца плюс два незаконченных. В 1923–1926 годах 2-й БТАЗ изготовил еще порядка двадцати упрощенных версий с двухсекционным лобовым стеклом, двумя фарами-искателями и двумя звуковыми сигналами.

Машины «Промбронь» по праву считаются первыми советскими военными легковушками, которые применялись в Красной армии для штабных целей и службы связи.

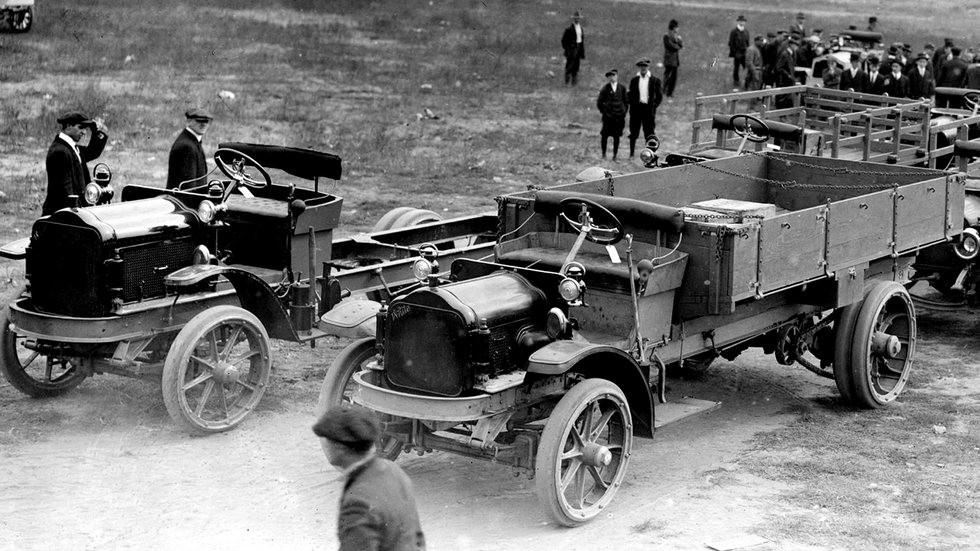

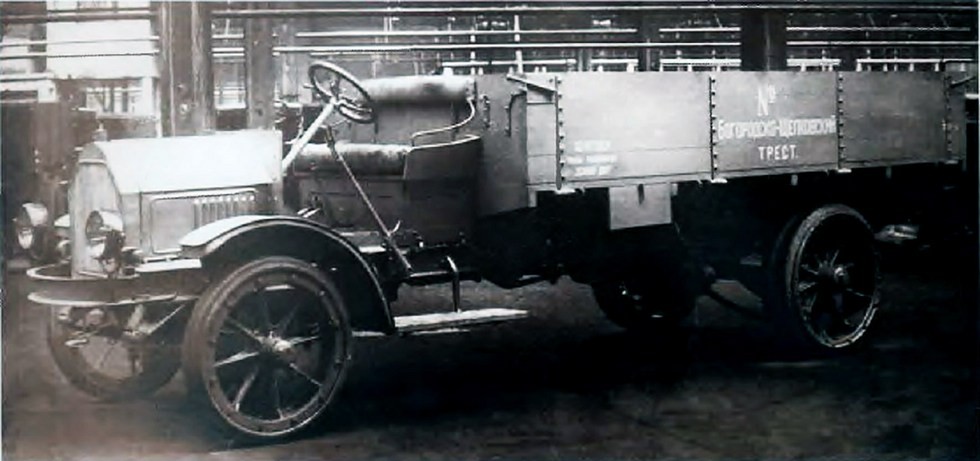

Первые грузовики АМО с иностранным акцентом (1917–1923 гг.)

В разгар Первой мировой войны прозревшее наконец царское правительство приняло указ о строительстве сразу нескольких автомобильных заводов, но революция спутала эти планы. Первым по готовности стал Автомобильный Московский завод (АМО), где Военное ведомство планировало собирать штабные машины и армейские грузовики, уже прошедшие испытания в дальних пробегах и на полях сражений.

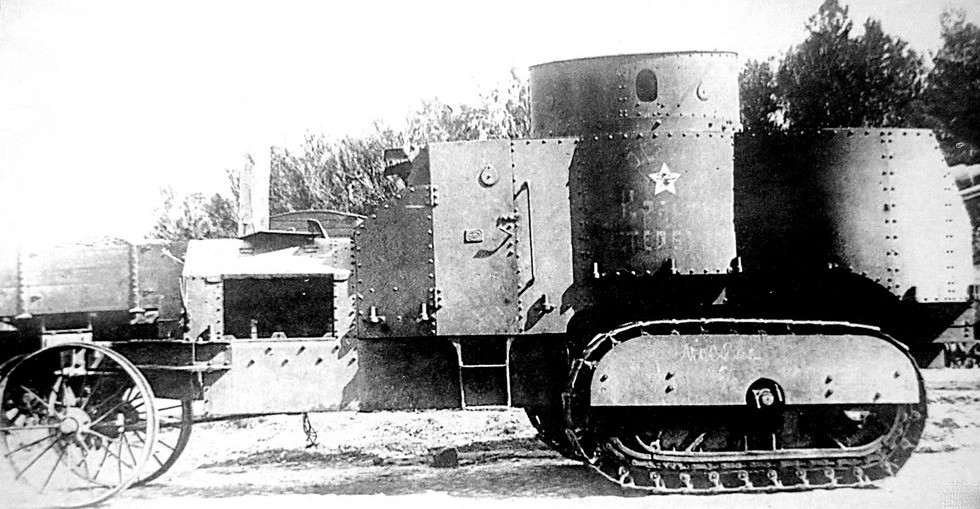

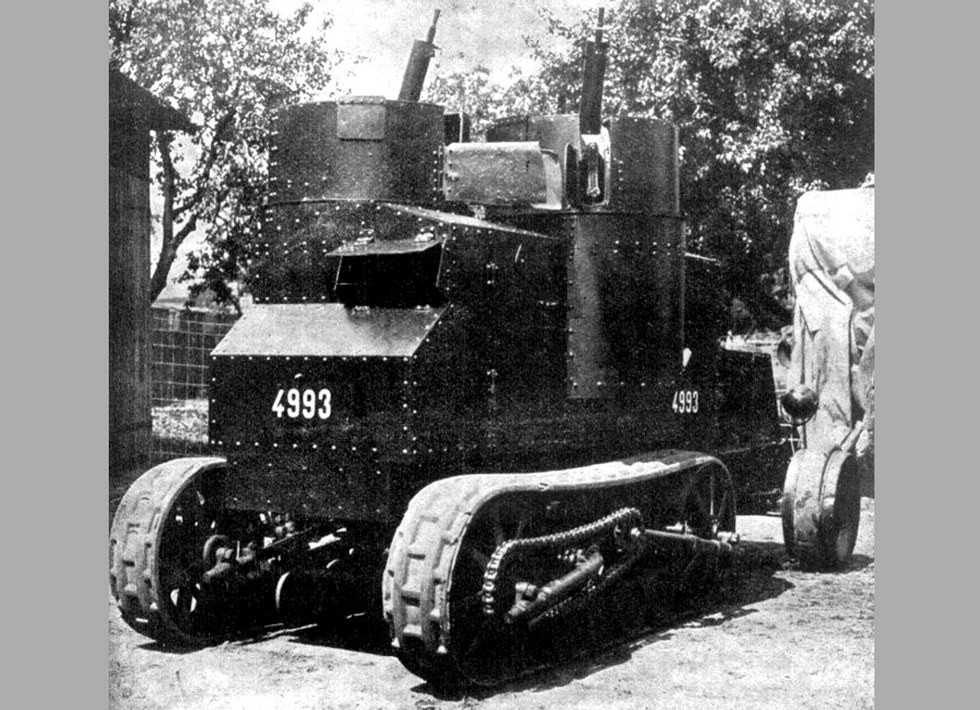

Собранные в Москве грузовики ФИАТ-15 Тер с пулеметным вооружением. 1918 год

В конце 1917-го из привозных частей там началась сборка итальянских 1,5-тонных грузовичков FIAT-15 Ter с 35-сильным мотором, в кузовах которых перевозили бойцов РККА и устанавливали пулеметы. Они влили первую свежую струю в изношенный и устаревший автопарк Красной армии, участвовали в революционных событиях и в Гражданской войне. До 1919 года их собрали 1317 единиц.

| Легкие грузовички ФИАТ-15 Тер завода АМО на службе в Красной армии |

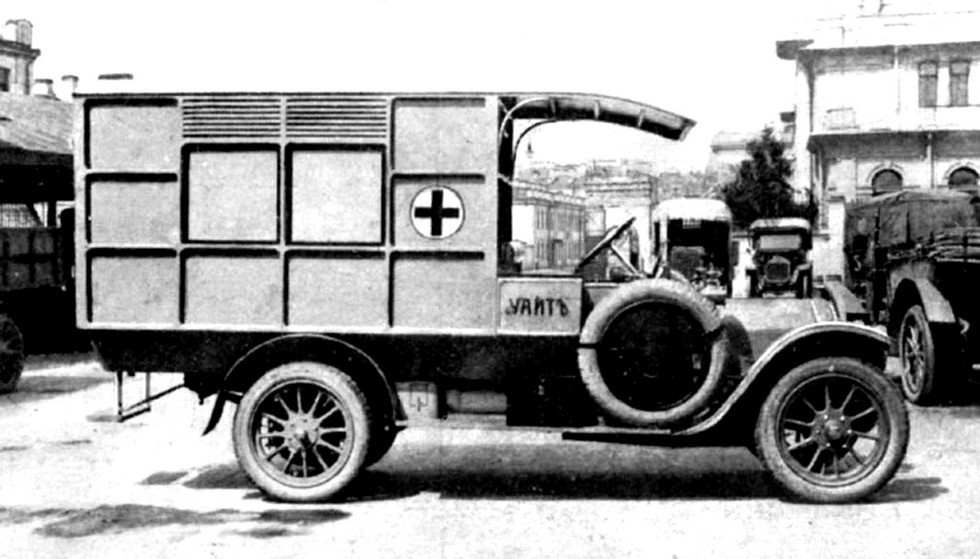

К тому времени завод АМО переключился на ремонт военной автотехники, в том числе американских грузовиков White, которых в царской армии насчитывалось около 2600 единиц. В начале 1920-х он уже выпускал добрую половину узлов и агрегатов для машин White TAD грузоподъемностью 3,0–3,5 тонны, что позволяло говорить об их «частично собственном» производстве.

Так появились существенно доработанные и упрощенные грузовики неформальной марки «Уайт-АМО» с российскими 30-сильными моторами, коробками передач, колесами, радиаторами и топливными баками. На некоторых штатный цепной привод задних колес заменяли ведущим мостом.

До 1923 года был построен 131 грузовик «Уайт-АМО» и отремонтированы еще 315 автомобилей, которые поступали в подразделения РККА. На следующий год завод перешел на выпуск первого советского грузовика АМО-Ф-15.

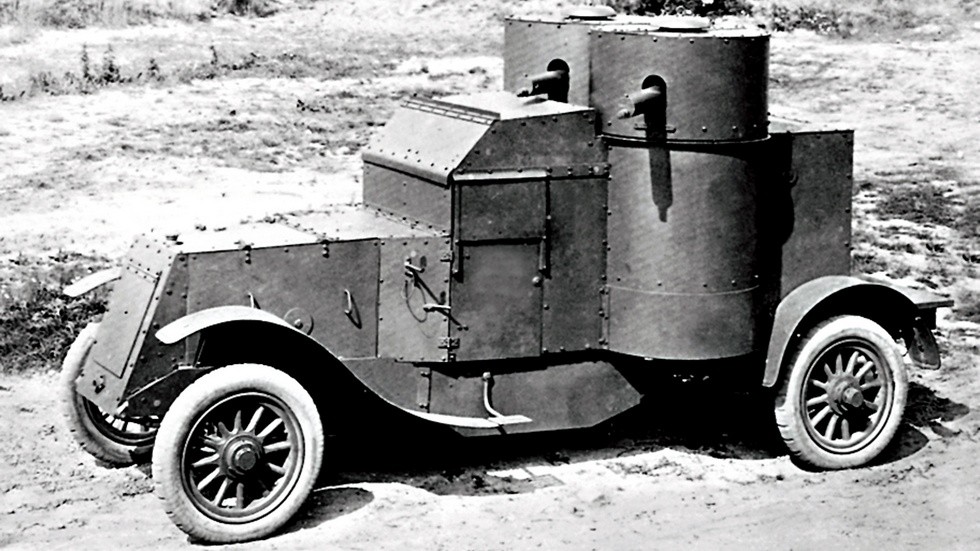

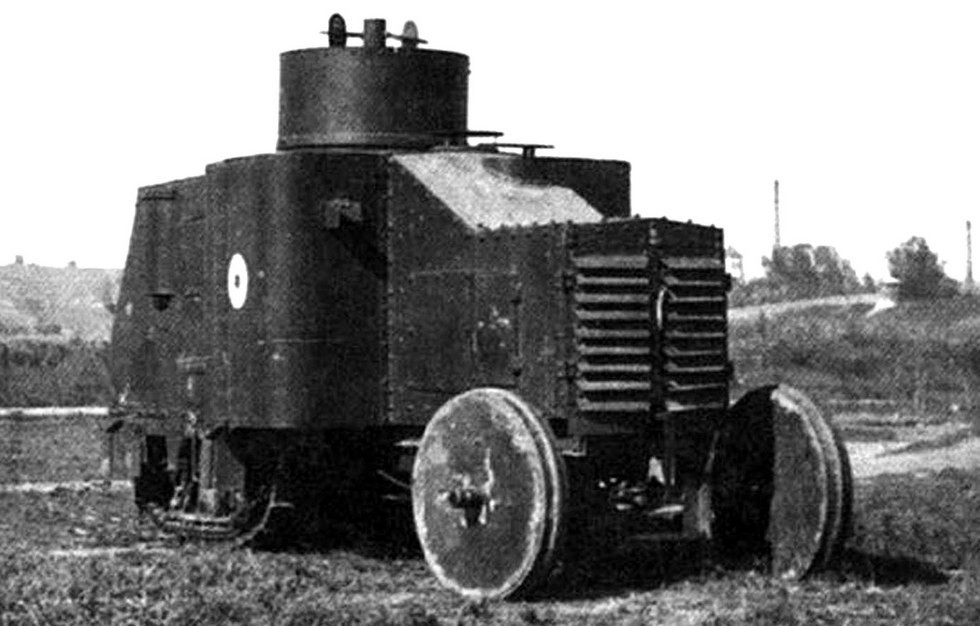

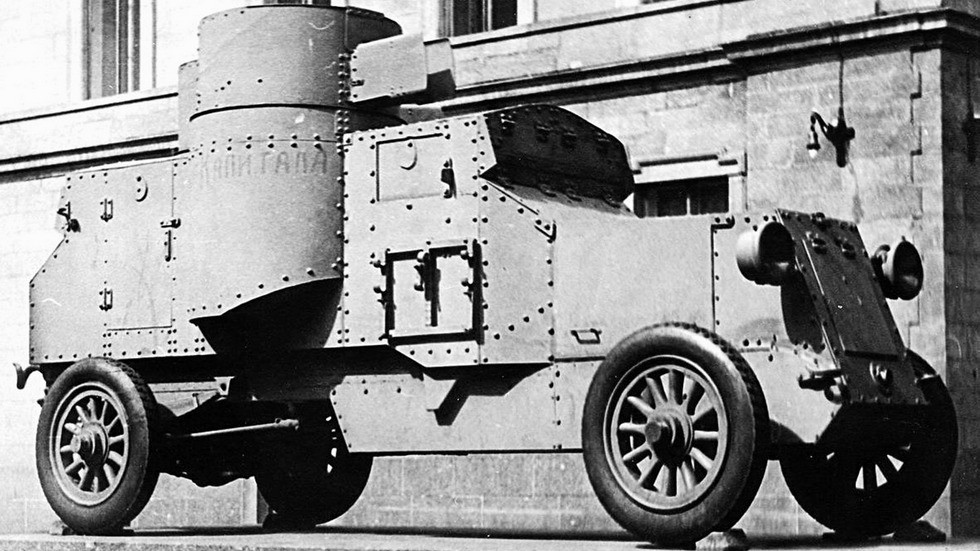

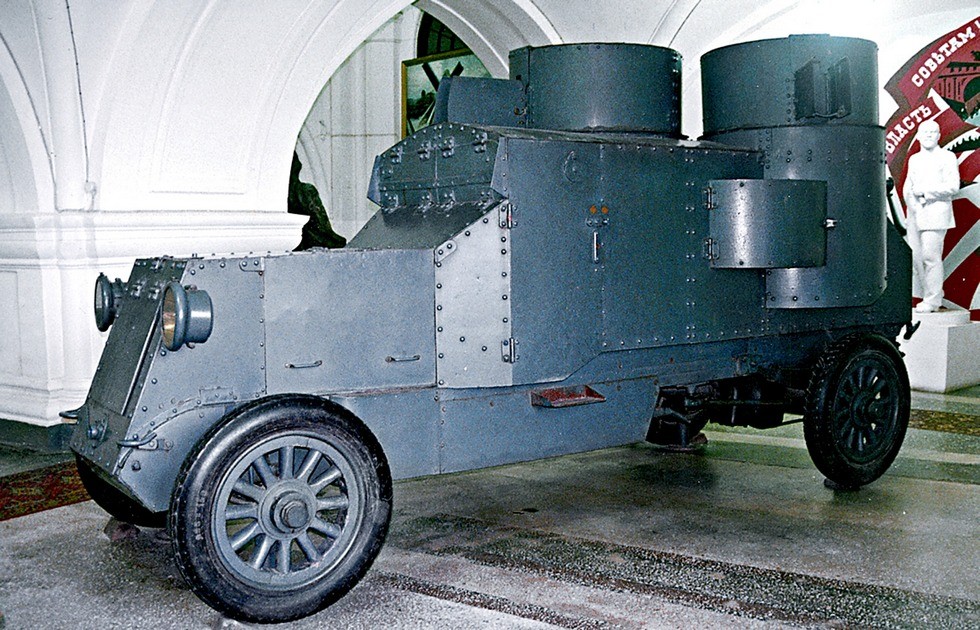

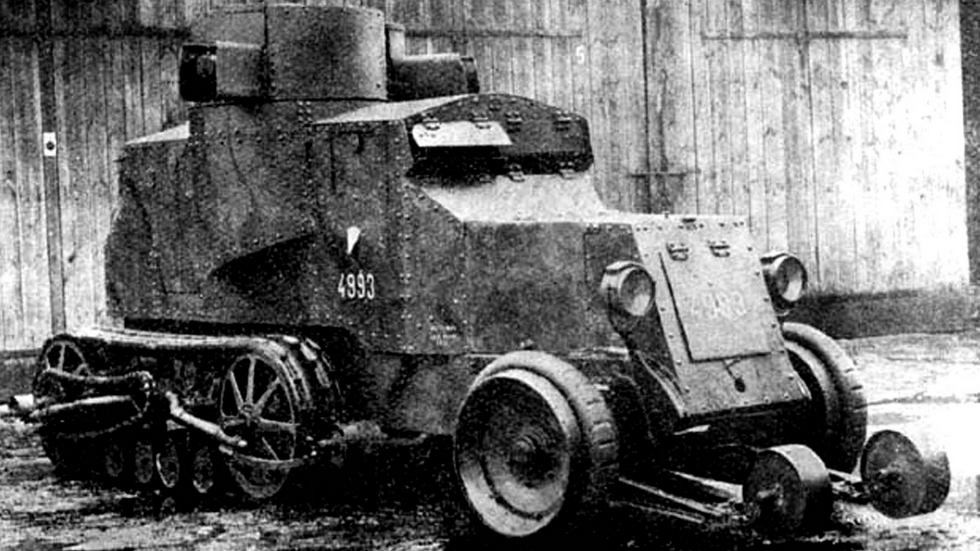

Советский франко-британский продукт: броневик «Остин-Путиловец» (1918–1920 гг.)

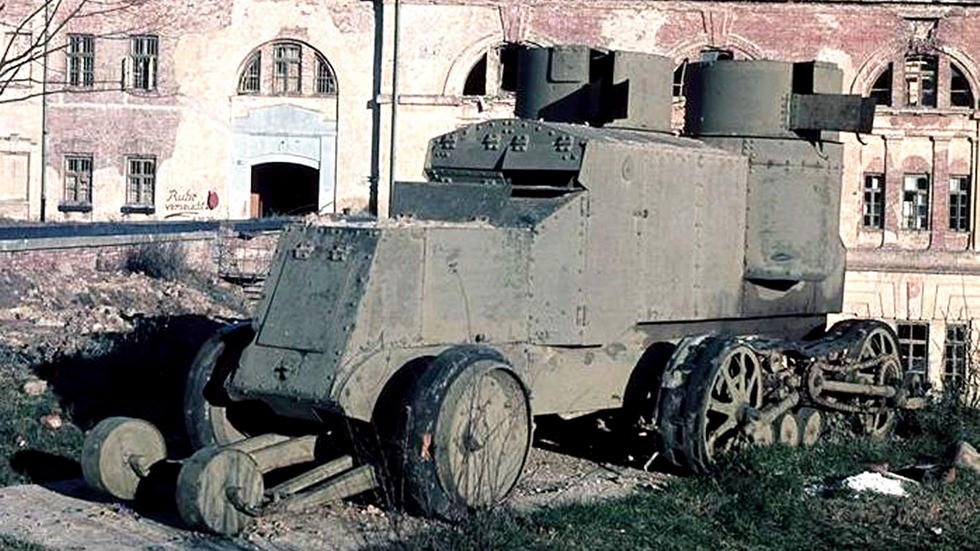

В разгар Первой мировой войны капитан В. А. Халецкий разработал проект кардинально модернизированного броневика Austin с усиленным и более вместительным бронекорпусом с двумя постами управления и двумя башнями диагонального расположения с пулеметами Maxim, позволявшими одновременно вести круговой огонь.

Захлестнувшие Россию революционные события заставили отодвинуть планы их выпуска на советские времена. Первые бронемашины Путиловский завод собрал только весной 1918 года, а в 1919-м к их выпуску подключился Ижорский завод. За два года они изготовили 52 машины, считавшиеся первыми советскими броневиками. Первоначально их называли русскими «Остинами», но впоследствии за ними укрепилось известное, но неофициальное обозначение «Остин-Путиловец».

Путиловские броневики «Марс» и «Чуткий» с новыми корпусами. 1919 год

Советские историки утверждали, что один из них с именем «Враг капитала» являлся «стальной трибуной вождя», с которой В. И. Ленин выступал в апреле 1917 года у Финляндского вокзала в Петрограде. Машину обнаружили в 1939-м на свалке металлолома, отреставрировали и в 1940-м установили перед зданием Ленинградского филиала Центрального музея В. И. Ленина.

В его архивах указано, что шасси относилось ко второй серии бронемашин Austin в учебном варианте с двумя постами управления, на котором впоследствии смонтировали русский корпус, изготовленный не ранее 1919 года. Сейчас ленинский броневик хранится в Военно-историческом музее артиллерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге.

Еще одной славной страницей истории броневиков «Остин-Путиловец» стало создание на них боевых машин повышенной проходимости с полугусеничными движителями француза Адольфа Кегресса, снабженными прорезиненными траковыми лентами, задними ведущими барабанами и поддерживающими катками. Первый вариант был построен и испытан в августе 1916 года. Второй образец с движителями Путиловского завода появился лишь через три года, и до мая 1920-го Ижорский завод собрал 12 таких бронемашин.

| Здесь видны раздельные башни, задний пост управления и цепные приводы ведущих барабанов |

Броневики «Остин-Путиловец» участвовали в Гражданской войне, в боях с Юденичем и на Западном фронте. На вооружении Красной армии они оставались до начала 1930-х, а оставшиеся в польской армии машины применялись в первых боях Второй мировой войны.

На заглавной фотографии — Американский трехтонный грузовик White TAD в революционные дни 1917 года

В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/vragi-kapitala-inomarki-na-sluzhbe-krasnoj-armii-i-pervye-sovetskie-broneviki