Они помогали побеждать: главные машины Великой Отечественной

Содержание

Вторая Мировая вошла в историю не только как самая кровопролитная и бесчеловечная война. Это был первый в мировой истории конфликт с участием рекордного количества технических ТС — на двух, трёх, четырёх колёсах, без колёс вовсе и с крыльями.

Грузовик «ГАЗ-АА»

Она же «полуторка» — безотказный, выносливый, простой и надёжный грузовик, названный так в честь своей грузоподъёмности. Это лицензионная копия автомобиля Ford AA, самим же Генри Фордом в СССР и привезённая. Машина выпускалась на Нижегородском (позже — Горьковском) заводе им. Молотова и стала одной из самых массовых. Общий тираж за 18 лет выпуска (1932-1950) составил более 1 млн единиц.

Автомобиль служил бойцам ещё в Советско-финскую войну, а уж во Вторую Мировую стал просто незаменимым. Он бегал во всех частях страны — от Киева до самых окраин. Его использовали в роли тягача. На это шасси монтировали ремонтные мастерские, радиолокационные станции. Из них делали санитарные машины, а ещё — бронеавтомобили и самоходки.

До наших дней дожили не все «ГАЗы-АА». В СССР запрещалось владеть грузовиками частным лицам, а предприятия, на которых они трудились, нередко пускали машины на металлолом. Живых «полуторок» сегодня единицы. Да и те надежно хранятся в руках коллекционеров.

Автобус «ГАЗ-03-30»

Яркий пример унификации моделей и того, как гражданское производство может перепрофилироваться в военное.

До ВОВ автобус на шасси «ГАЗ-АА» использовался как экскурсионный, служебный и городской транспорт. Во время войны — как санитарный и штабной. В этой ипостаси он получил третью ось (колёсная формула – 6х4) и модифицированный под соответствующие цели кузов.

«ГАЗ-03-30» считается самым массовым довоенным транспортом такого типа. Хотя всего за годы выпуска (суммарно — с 1933 по 1950) произведено чуть больше 18 тысяч штук.

Бронеавтомобиль «БА-10»

«БА-10» — ещё один пример того, во что можно превратить гражданский грузовик. Броневик построен на шасси трёхосного «ГАЗ-АА», которому укоротили раму, усилили подвеску и добавили возможность менять колёса на гусеницы для пущей проходимости. «Кузов» создан из бронелистов, которые между собой соединялись бронеболтами и бронезаклёпками.

С учётом всех модификаций «БА-10» стал самым массовым броневиком того периода. Он успел повидать и бои на Халхин-Голе, и Великую Отечественную войну, и бои с Японией в конце лета 1945. Всего с 1938 по 41-й изготовлено 3 413 штук, из которых до наших дней дожили всего пять.

Вездеход «Я-12»

Артиллерийский тягач непростой судьбы, созданный в сжатые сроки из микса импортных агрегатов. Своих к середине войны уже не хватало, особенно после того, как прекратилось производство моторов на «ЗИСе» из-за эвакуации предприятия.

Так что под новый тягач дизель, сцепления и трансмиссию закупили в Штатах и сели думать, как это всё скомпоновать с имеющимся шасси «Я-11». Придумали. Чертежи и техническая документация были готовы всего за две недели, после чего Ярославский завод запустил тягач в серию.

Он получился лёгким, но выносливым, тягал пушки массой до 8 тонн. И делал это быстро. На пересечённой местности «Я-12» двигался со средней скоростью 13 км/ч. Проходимость при этом страдала из-за пресловутого дефицита деталей. Своих траков не было, использовались танковые, которые пасовали перед грязью и голым льдом.

В войсках он прижился и стал достаточно массовым. Его производили и в первый послевоенный год, а общий тираж составил больше двух тысяч штук.

Грузовик «ЗИС-5»

Если «ГАЗ-АА» был «полуторкой», то «ЗИС-5» по праву можно назвать «трёхтонкой». Именно столько он поднимал на борт. При вдвое большей грузоподъёмности «ЗИС-5» обладал сопоставимым с «полуторкой» запасом хода — порядка 200 км.

Вещь на фронте незаменимая, но по массовости до «ГАЗ-АА» не дотянул. Всего с 1933 по 1948 произведено чуть больше 350 тыс. штук. Но на этом его история не закончилась. После глобальной модернизации его выпуск до 1965 продолжился в Миассе. Уже под именем «УралЗИС-355/355М».

Studebaker US6

Американский царь-грузовик, вобравший в себя всё лучшее и нужное на фронте:

- возил много (грузоподъёмность — 2,5 тонны);

- далеко (запас хода — 400 км, вдвое больше «ЗИС-5»);

- везде (привод — на все три оси, формула — 6х6).

По программе помощи американского правительства (ленд-лиз) советские войска получили более 150 тысяч «Студебекеров». В том числе потому, что, по иронии судьбы, на родине, в США, US6 не использовался в качестве армейского автомобиля. Его двигатель не проходил под требования тех лет, поэтому тендеры на армейские поставки забирал General Motors, а Studebaker отправлял свою продукцию за границу. Где он пришёлся как нельзя кстати.

В сложных дорожных условиях СССР впору был и привод на все колёса, и высокое расположение агрегатов, для которых губительна вода. Так что US6 мог и вброд, и практически вплавь.

Благодаря своей выносливости (при необходимости на него грузили и до 5 тонн груза при паспортных 2,5) Studebaker US6 стал основой для перевозки реактивных установок «Катюша», а после войны разоружился и вполне вольготно чувствовал себя в роли обычного колхозного грузовика.

Willys MB

Культовый внедорожник, имя которого стало нарицательным: джип. Правда, не сразу. Внедорожник MB авторства американской фирмы Willys Overland параллельно производился на заводах компании Ford, где носил индекс GPW. Именно это «Джи Пи» со временем трансформировалось в «Джип».

А в Красной армии он был известен исключительно как «Виллис» и ценился за феноменальную вездеходность. Со своими легковыми полноприводными автомобилями у СССР было туго. Помимо вездеходности, славился «Виллис» и универсальностью. Он работал в разведке, развозил личный состав, тягал пушки, вывозил из-под обстрела раненых на специально оборудованных в салоне носилках.

Универсальность и проходимость оттеняли многочисленные недостатки автомобиля. Нежная американская техника плохо переносила советские ГСМ — низкооктановый бензин и «грязное» масло. При этом карбюраторный мотор поддавался починке даже в полевых условиях благодаря простоте конструкции.

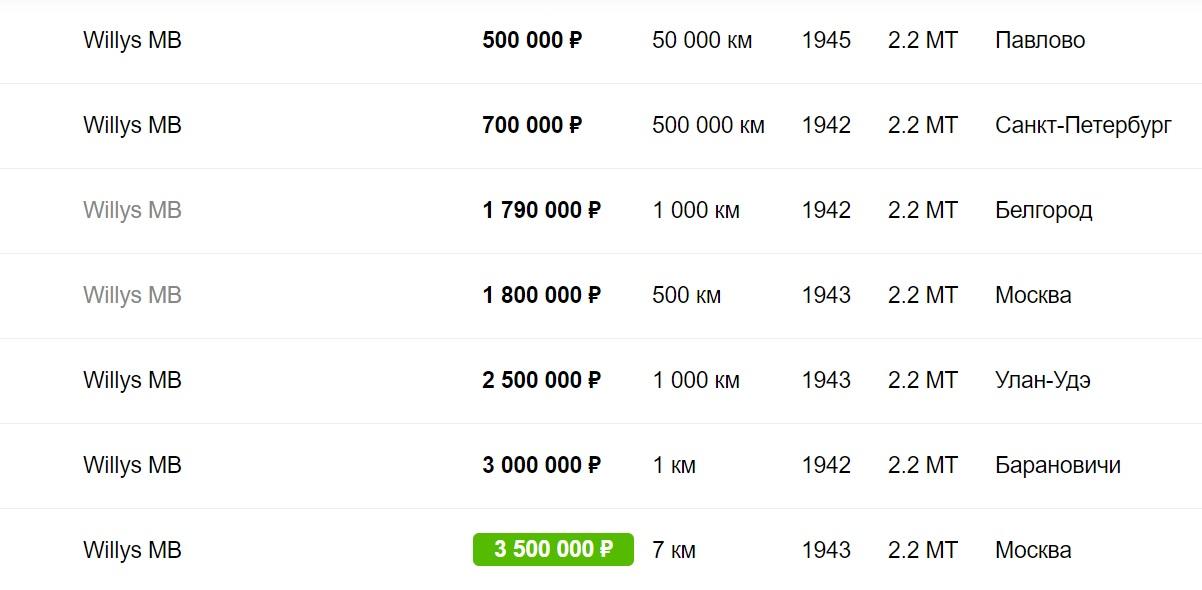

«Виллисы» шли на фронт по ленд-лизу. Всего за годы войны Красная армия получила порядка 50 тыс. машин, многие из которых дожили и до наших дней и даже встречаются в свободной продаже. По цене другого нового «Джипа» — Renegade:

Внедорожники «ГАЗ-64» и «ГАЗ-67Б»

Советский ответ по части полноприводных внедорожников — своевременный, но неудачный. Машина делалась в сжатые сроки (51 день на разработку!) и в спешке, отсюда — конструктивные просчёты и сложность с массовым выпуском. Производственных мощностей просто не хватало на всё: «ГАЗ» был основной площадкой по сборке лёгких танков, реактивных мин и грузовиков. За два года выпущено всего 672 экземпляра.

Что до «сырости» конструкции, «козлик» славился ненадёжной системой зажигания и склонностью к опрокидыванию из-за высокого центра масс и узкой колеи.

«ГАЗ-64» поработал на славу. Он трудился и как транспорт пехоты, и как командирский автомобиль, и как тягач артиллерии. Впоследствии на его шасси создавали бронеавтомобили «БА-64» и «64Б». После модернизации «ГАЗ-64» появился «ГАЗ-67».

Колею расширили до размеров грузовой (1 446 мм). Усилили раму и лонжероны, повысили мощность мотора (54 VS 50 л. с.) и поставили второй бензобак. Последняя черта военных автомобилей дожила и до наших дней. «УАЗ Патриот», например, и во второй половине «нулевых» оснащался по старой армейской традиции вторым бензобаком.

Несмотря на серьёзно улучшенную проходимость, надёжность и управляемость, массовым «ГАЗ-67» в годы ВОВ не стал. Сказывался акцент предприятия на выпуске бронеавтомобилей и другой военной техники. А вот после окончания войны «ГАЗ-67» ударно потрудился и в колхозах, и в геологоразведке.

«ЗИС-101»

Важный автомобиль для важных персон. Сделан из «американца», но на свой особый лад. В основе своей — это Buick 32-90, который по пути на советский конвейер потерял регулировку амортизаторов и автоматический привод сцепления, а ещё — устаревший к середине тридцатых годов кузов. За новый дизайн по советским эскизам тоже отвечали американцы, а сам автомобиль в прессе открыто и официально называли «Советский Бьюик».

Для советской промышленности проект был во многом прорывной. Там появился отопитель салона, радио, усилитель тормозов, а ещё — частично синхронизированная коробка передач (синхронизаторы на II и III скоростях, можно переключать без двойного выжима сцепления).

Несмотря на непростое назначение и премиальное оснащение, «ЗИС-101» обслуживал и обычных людей. До войны он встречался в таксопарках, а порой даже имелся в личном пользовании. Некупленный, конечно, но выигранный в лотерею или полученный в награду за какие-то выдающиеся заслуги.

А на войне «ЗИС-101» использовался не только как автомобиль для перевозки командования. Для писателя Юрия Нагибина из него сделали передвижную радиорубку и студию звукозаписи, в которой писались передачи для ленинградского радио.

Автор: Владимир Андрианов

А какие автомобили Великой Отечественной знаете вы? Расскажите о них в комментариях.

Источник статьи: http://avtocod.ru/blog/post/oni-pomogali-pobezhdat-glavnye-mashiny-velikoj-otechestvennoj

Автомобили ркка времен вов

Автомобили красной армии

К планомерной работе по автомобилизации Красной Армии приступили в начале 1930-х годов, после принятия Реввоенсоветом СССР «Системы танко-тракторного авто-броневого вооружения РККА» и образования Управления механизации и моторизации. Если в 1928 году автопарк Красной Армии насчитывал всего 1050 машин, то в 1932-м — уже 5669. В начале 1930-х годов в военных округах появились отдельные учебные автотранспортные батальоны пятиротного состава. Они были укомплектованы в основном грузовыми автомобилями АМО-Ф-15. В 1933 году началось формирование отдельных автотранспортных полков. Все это стало возможным в результате поступления от промышленности автомобилей АМО-2, АМО-3 и Я-5, а также Ford А и Ford АА, которые собирались из американских деталей на заводе «Гудок Октября» в Канавине. Кроме того, в начале 1930-х годов за рубежом закупались как отдельные образцы автомобилей для ознакомления, так и целые партии. Так, например, в США для нужд Красной Армии были приобретены 100 грузовых автомобилей «Мореланд». Часть из них была использована для создания самоходных артиллерийских установок СУ-1-12, вооруженных 76-мм полковой пушкой.

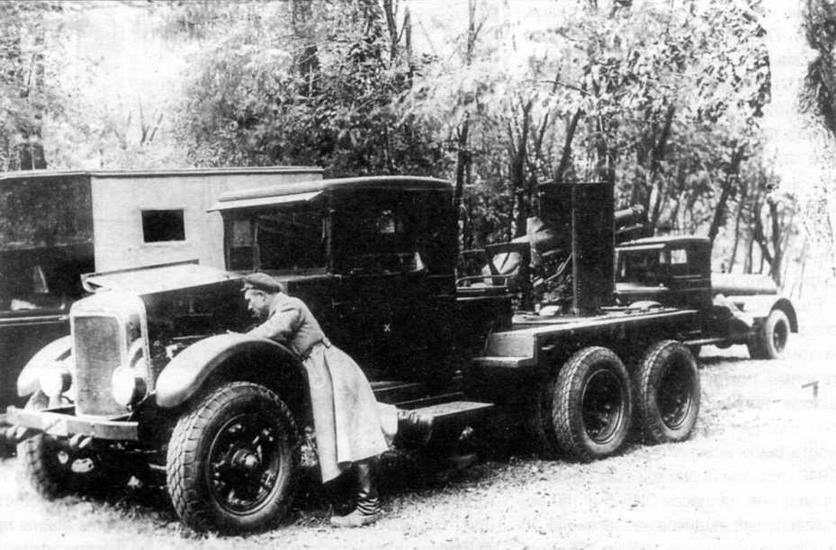

Автомобили одной из частей Красной Армии. Первая половина 1930-х годов. На переднем плане — два ГАЗ-А, за ними две «полуторки» ГАЗ-АА, ЗИС-5 и ремонтная летучка «тип А» на шасси ГАЗ-АА

Однако в основном автомобили, поступавшие в 1930-е годы в армию, привлекались для перевозки грузов и войск. При этом считалось, что переброска воинских частей автотранспортом на малые расстояния почти не давала выигрыша во времени. Согласно Полевому уставу РККА (ПУ- 35), стрелковый батальон следовало перевозить на расстояние не меньше 15 — 20 км, полк — на 30 — 32 км. Наиболее целесообразным расстоянием для перевозки стрелковой дивизии считалось 200 — 400 км.

К 1 июня 1941 года в СССР насчитывалось 700 тысяч грузовых автомобилей. Из-за ужасного состояния дорог, хронического недостатка запасных частей, ремонтных материалов, средств технического обслуживания, шин, аккумуляторов, а также низкой квалификации большинства водителей техническое состояние автомобильного парка страны было крайне неудовлетворительным. Только 55% машин считались исправными. На 15 июня 1941 года в Красной Армии имелось 272 600 автомобилей всех типов, что составляло 36% от численности штата военного времени.

Основу автопарка Красной Армии накануне Великой Отечественной войны составляли грузовые автомобили ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА грузоподъемностью, соответственно в 1,5 и 2 т, ЗИС-5 и ЗИС-6 грузоподъемностью в 3 и 4 т. В небольших количествах имелись пятитонные автомобили Яг-4 и Яг-6 и восьмитонные Яг-10. Все эти машины являлись грузовиками коммерческого типа и использовались в армии в таком же виде, как и в народном хозяйстве без каких-либо конструктивных изменений. Поэтому по своим характеристикам они мало подходили для эксплуатации в войсках, особенно в условиях военного времени. В отличие от германского Вермахта, к началу войны Красная Армия практически не имела автомобилей повышенной проходимости. Последние были представлены полугусеничными вездеходами ГАЗ-60 (В) и ЗИС-22 (ВЗ), созданными на базе все тех же ГАЗ и ЗИС. Однако количество их было невелико, а технические характеристики оставляли желать лучшего.

Такая же ситуация сложилась и с легковыми автомобилями. В Красной Армии имелись машины трех типов: ГАЗ-А, ГАЗ М-1 и ЗИС-101. Наиболее массовым были знаменитые «эмки» — ГАЗ М-1, семиместные ЗИСы использовались для перевозки высшего комсостава (корпус, армия, округ). Все эти автомобили специально не готовились для эксплуатации в армии и обладали низкой проходимостью. Исключение составляли автомобили ГАЗ-61. Однако их количество было очень небольшим.

Еще больше проблем возникало со специальными машинами — бензо- и водомаслозаправщиками, автоцистернами, походными мастерскими на шасси автомобилей. Производство таких машин на заводах промышленности было невелико — например, в 1940 году при плане в 2 тыс. бензозаправщиков на шасси ЗИС-5 и 150 водомаслозаправщиков на шасси ЗИС-6 с завода поступило только 155 и одна (!) машина соответственно. Поэтому обеспеченность, например, механизированных корпусов заправщиками колебалась в пределах 7% — 40%. По Западному особому военному округу средняя укомплектованность танковых частей водомасло- и бензозаправщиками составляла 15%.

Грузовики АМО-Ф-15 с пулеметами «максим» проходят по Красной площади 1 мая 1932 г.

Грузовые автомобили Я-5 с возимой артиллерией — 122-мм гаубицами — в кузовах. 1 мая 1931 г.

Считалось, что весь этот огромный некомплект, в случае начала военных действий, будет восполнен за счет поступления автомашин из народного хозяйства, то есть по мобилизации. Однако в результате катастрофических поражений летом и осенью 1941 года Красная Армия безвозвратно потеряла 159 тыс. автомобилей (58,3% от первоначального состава). Эти потери и пришлось восполнять за счет мобилизации (в 1941 году получено из народного хозяйства 166,3 тыс. автомашин, в 1942 — 60 тыс.), а некомплект не только сохранился, но и увеличился по причине формирования новых частей и соединений.

Что касается промышленных поставок автомобилей для армии, то с началом войны производство их стало быстро сокращаться, так как часть заводов была вынуждена эвакуироваться в глубокий тыл, а многие полностью или частично переключалась на выпуск иных видов боевой техники. Так, Московский автомобильный завод (ЗИС) в октябре 1941 года значительную долю своего оборудования и рабочей силы эвакуировал на Урал, прекратив на некоторое время выпуск машин. Горьковский автомобильный завод в начале войны был частично переведен на выпуск танков и также сократил производство автомобилей, что привело к снижению их поставок в армию. Однако, начиная с 1942 года, производство автомобилей стало постепенно увеличиваться. Во второй половине 1942 года ЗИС на базе оборудования, оставшегося в Москве, восстановил, хотя и в небольших размерах, производство автомобилей и до конца года отправил в армию более 500 машин. В дальнейшем поставки этого завода непрерывно возрастали.

Еще в конце 1941 года в г. Миасе на Урале началось строительство нового автомобильного завода на базе оборудования, эвакуированного ЗИСом. В мае 1942 года этот завод начал выпускать двигатели, а в июне 1944 года — автомобили ЗИС-5. Небольшое количество машин этой же марки выпустил и Ульяновский автозавод, но его поставки для армии с 1942 года до конца войны составили немного — 6,2 тыс. машин. Всего же за годы Великой Отечественной войны Красная Армия получила от промышленности 162,6 тыс. автомобилей. Около 55% всех грузовых машин были поставлены Горьковским автозаводом. Это были полуторатонные автомобили ГАЗ-АА. Остальные поступавшие в армию грузовики имели марку ЗИС-5.

Осмотр СУ-1-12 на шасси американского автомобиля «Мореланд» после маневров. Киевский военный округ, 45-й механизированный корпус, осень 1933 года

Эшелон с автомобилями ЗИС-5В, выпущенными автозаводом в г. Миасе. 1944 год

В конце 1941 года начались поставки в СССР автомобилей по ленд-лизу, возраставшие год от года и ставшие основными для действующей Красной Армии. Всего за годы войны в нашу страну поступило 477 785 американских, канадских и английских автомобилей.

Следует отметить, что значительная часть импортных автомашин была повышенной проходимости, благодаря чему они успешно использовались для буксировки орудий и для установки на них вооружения гвардейских минометных частей.

Для обучения личного состава автомобильных подразделений правилам эксплуатации и ремонта импортной техники были выпущены брошюры с упрощенным их изложением. Тем не менее тысячи ленд-лизовских автомобилей были водителями загублены. В немалой степени этому способствовали наставления Автомобильно-технического комитета ГАУ, официально разрешавшего перегрузки импортной автотехники (представители комитета изучили ленд-лизовские машины и сочли, что американские конструкторы неправильно оценивают грузоподъемность своих машин). Такая позиция ГАУ вполне объясняется нехваткой автотранспорта. Во фронтовых же условиях автомобили грузили без всякой оглядки даже на эти нормативы. В 1945 году нормы загрузки несколько снизили.

Непродолжительной эксплуатации способствовал и тот факт, что двигатели импортных автомобилей для того времени имели относительно высокую степень сжатия и потому были очень чувствительны к качеству топлива. На низкосортном советском бензине они работали с детонацией, что служило причиной быстрого выхода моторов из строя. В несколько лучшем положении находились двигатели «студебекеров», имевшие меньшую степень сжатия: 5,6 против 6,1 —6,75 у других машин. В 1942 году бензин начали этилировать, что в значительной степени позволило избавиться от детонации. Но низкосортное топливо продолжало разрушать масло в картере, и долговечность импортных двигателей оставалась невысокой.

Совершенно очевидно, что главным образом благодаря ленд-лизовским поставкам автомобильный парк Красной Армии в конце войны составлял 664,5 тыс. автомобилей. После окончания Второй мировой войны большая часть импортных автомашин была возвращена стране- поставщику. Некоторое их количество эксплуатировалось в Советской Армии до конца 1940-х годов, а в народном хозяйстве еще дольше.

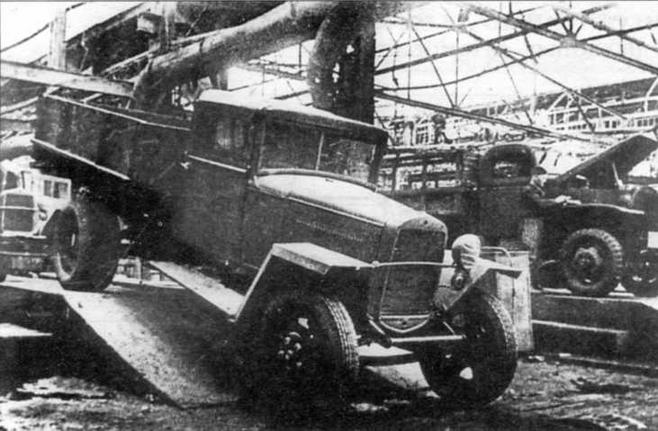

Сборочный цех Горьковского автозавода. На параллельных нитках конвейера собирались отечественные ГАЗ-ММ (на переднем плане) и ленд- лизовские «Шевроле» G7107

Колона грузовиков «Студебекер» US6 готова к перегонке на фронт. На бампере передней машины надпись: «Все для победы!»

В справочнике приводится краткая информация по производству, особенностям конструкции и эксплуатации легковых и грузовых автомобилей в Красной Армии, даются краткие технические характеристики. В разделе «Автомобили иностранного производства» отдельные главы посвящены автомобилям, поступавшим в войска в значительных количествах, таким, как «Виллис», «Додж 3/4», «Студебекер» и некоторым другим. Информация о прочих машинах, а за годы войны в СССР поступили, как минимум, 20 моделей автомобилей пяти английских и семи американских фирм, встречавшихся в ограниченном количестве, объединена в общую главу. Отдельной главой представлена информация об использовании в Красной Армии трофейных автомобилей.

Источник статьи: http://arsenal-info.ru/b/book/2899044235/2