Как работает интеллектуальная транспортная система ITS

В основе системы ITS — оптические датчики, следящие за дорогой. На перекрёстках они передают сигналы на специальные модули в автомобилях. Те синхронизируют полученную информацию с данными навигационной системы и предупреждают водителя о разного рода сюрпризах.

Программа ITS (Intelligent Transportation System) — детище компании Nissan, которому в последнее время оказывается поддержка на уровне правительства Японии. Эта разработка уже проходит «обкатку» на дорогах общего пользования префектуры Канагава. А более продвинутая версия — на территории Технического центра Nissan в Атсуги (NTC). NTC — город в городе. Со своими улицами, перекрёстками и автобусными маршрутами — идеальные условия для отладки ITS.

Базовая часть системы, уже допущенная на дороги общего пользования, — это сеть оптических датчиков, коммуницирующих со специальными модулями, установленными на участвующих в эксперименте автомобилях. Цель — предупредить водителя о разного рода неожиданностях на дороге. О заторе, о машине, приближающейся по второстепенной дороге, о дорожных работах, действующих ограничениях и так далее. А в контролируемых условиях NTC ниссановцы отрабатывают дополнительные меры по повышению безопасности пешеходов.

Основная причина аварий с участием пешеходов — привычка людей ходить на «красный». Светофоры на территории NTC всегда «зелёные» для пешеходов. И «красные» — для автомобилей. Но едва машина останавливается перед переходом, её датчик передаёт сигнал светофору — и он переключается на зелёный свет. То есть связь между автомобилем и инфраструктурой становится двусторонней!

Однако если автомобили будут постоянно двигаться в режиме , увеличится расход топлива и вырастут выбросы вредных веществ. Поэтому оптические датчики перед перекрёстками должны оценивать интенсивность движения, а «мозги» светофора — рассчитывать фазу переключения так, чтобы приближающимся машинам не приходилось резко замедляться и ускоряться.

Но всё же приоритет — безопасность пешеходов. Так, например, на подъезде к местному «детскому саду» организована зона интерактивного контроля скорости: сигнал о превышении выводится прямо на экран бортового компьютера машины.

Ради эксперимента ниссановцы оснащают автопарк NTC интерактивными модулями и компьютеризируют свою дорожную инфраструктуру. Всё — как на дорогах Канагавы. Даже ещё строже! Интерфейс HMI (человек-машина) дополняется новыми функциями: если водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора, система HMI может вмешаться в процесс управления.

Наконец, в Атсуги пытаются решить проблему пробок, синхронизируя работу сразу нескольких светофоров в зависимости от интенсивности потока. А заодно и победить очереди, возникающие на правых поворотах при выезде с второстепенных улиц (у нас это были бы левые повороты). Если новые элементы системы ITS успешно пройдут испытания на территории NTC, их допустят и на дороги общего пользования префектуры Канагава. А там, глядишь, и во всей Японии.

Источник статьи: http://www.drive.ru/technic/4efb332e00f11713001e3f17.html

Интеллектуальная транспортная система — что это такое и зачем нужно?

От XXI века мечтатели из прошлого ждали и летающих автомобилей, и полетов в космос, доступных каждому, и много другого. Вспомним хотя бы фильм «Гостья из будущего», где люди из 2084-го года летают по воздуху в своих капсулах. По всей видимости, полеты на личных автомобилях ждут нас в недалеком будущем, но пока мы все еще теснимся на земле. И избавиться от пробок настолько, насколько это возможно, современному городу необходимо быть «умным». Иначе говоря, любому мегаполису нужна интеллектуальная транспортная система.

Что такое ИТС

По сути ИТС – продуманный отлаженный механизм, который включает в себя все, что связано с движением в городе. Система, которая использует инновационные разработки, чтобы регулировать транспортные потоки, при этом предоставляет безопасность и большую информативность участникам дорожного движения. Главная цель этой системы – разгрузить дороги и сделать их безопасными.

В Москве эскизно-технический проект ИТС был разработан в 2011 году. В это же время начались работы по обустройству улично-дорожной сети города и наземного пассажирского транспорта техническими средствами ИТС. Транспорт стал оснащаться системой слежения ГЛОНАСС.

На различных улицах установили табло отображения информации. Появились комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Сейчас интеллектуальную транспортную систему составляют:

— автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения,

— мониторинг условий движения в реальном масштабе времени,

— информирование участников движения о дорожных условиях и ситуациях, о графиках движения общественного транспорта, о наличии свободных мест на парковках и т.д.

Центральное звено ИТС – Ситуационный центр ЦОДД. Специалисты ситцентра ежедневно следят по мониторам за порядком на улицах, выявляя те участки дорог, на которых требуется решить сложную ситуацию или, например, переключить светофор. В общей сложности 150 тысяч камер передают информацию в ситцентр.

По словам замруководителя ЦОДД Александра Евсина, ежедневно на въездах в Москву собирается около 1,5 миллиона машин со всей Москвы и области.

«Город не в состоянии «переварить» такой поток», — говорит Евсин.

И в этом смысле ИТС полезна тем, что позволяет видеть трудные участки, показывает их как на ладони, чтобы специалисты могли определить причину и помочь «разрулить» ситуацию в тех случаях, когда это возможно.

Страны-первопроходцы в области ИТС

Япония

Вряд ли кого-то удивишь словами о том, что одной из первых стран в мире, взявшихся за разработку ИТС, стала Япония. Еще в 1973 году японцы приступили к проведению исследований в этой сфере и реализации комплексной системы управления автомобильным транспортом. А в 2003-м появилась стратегия с тремя «нулевыми» целями: зона нулевых потерь на дорогах; зона нулевых задержек на дорогах; зона комфортабельных транспортных условий (зона нулевых неудобств).

Сейчас в Токио главным образом работает система автомобильной информации и связи (VICS). Придорожные передатчики и маяки для неё установили в городе ещё в 1995 году. Автопроизводители Японии стали делать навигаторы для машин с поддержкой VICS, и уже через несколько лет вся страна оказалась охвачена динамической информационной сетью. С её помощью водители получают через GPS данные о загруженности дорог и возможных объездных путях.

Сингапур

Сингапур – еще одна страна, которая много внимания уделяет развитию ИТС. Здесь на дорогах работают детекторы транспорта, расположенные через каждые 500 метров, а на трассах на каждом километре – видеокамеры. Светофоры и автобусы также оборудованы системой видеонаблюдения. В машинах такси установлены транспондеры. Вся информация с этих приборов стекается в единый центр управления дорожного движения. Пешеходы могут переключать светофор при помощи кнопки, а у отдельных категорий граждан (пожилые люди и инвалиды) есть возможность увеличить время перехода по «зебре» смарт-картой.

В Сингапуре есть программа камер J-Eye, позволяющая наблюдать за пробками и отслеживать автомобили, припаркованные с нарушением правил. Кроме того, за движением транспорта можно следить в режиме онлайн.

Корея

Корея также считается одним из пионеров в области развития ИТС. В этой стране помимо общеизвестных есть свои специфические программы. Например, в Сеуле, а также в одном из самых современных и развитых городов (если говорить об Азии) – корейском Пусане – центр управления транспортом оперирует терминалом автобусной информации. Он передает информацию на остановки (U-Shelter), благодаря чему пассажиры знают, какой маршрут задерживается, а главное, по какой причине. Если интерактивный экран на остановке не работает, можно позвонить на горячую линию.

Источник статьи: http://transport.mos.ru/mostrans/all_news/22583

Что такое итс для автомобиля

Положительные результаты от внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России, как и в других странах, не заставили себя долго ждать: снижалась аварийность, повышалась пропускная способность улиц и дорог, росла средняя скорость движения. При этом срок окупаемости таких проектов в нашей стране составляет не более двух лет, что полностью соответствует мировой практике.

В России к строительству интеллектуальных транспортных систем (ИТС) приступили заметно позже, чем в других странах. Первые проекты, о которых было объявлено, стартовали в середине 2000-х годов. Пока таких проектов еще не очень много, по данным ГК «Росавтодор», в России работает не более 15 ИТС.

Однако ситуация быстро меняется. В текущем году начались работы по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного на 2019-2024 годы. В рамках нацпроекта помимо прочего предусмотрено внедрение ИТС в 64 городских агломерациях с численностью населения более 300 тыс. человек. Развертывание этих комплексов должно решить наиболее насущные проблемы, стоящие перед транспортными системами, к 2024 году.

Примеры датчиков и исполнительных элементов, используемых для создания ИТС

Первые шаги

Предпосылки для данной инициативы всем известны: пробки на дорогах, высокий уровень аварийности, загрязненный воздух, а также высокий уровень износа дорожной инфраструктуры. В ряде случаев дают о себе знать и явные ошибки в градостроительной политике или недочеты, допущенные на стадии проектирования отдельных элементов транспортной сети.

В России до сих пор сказывается влияние того, что транспортная инфраструктура в городах была рассчитана на кратно меньшее, чем сейчас, количество автотранспорта. Не секрет, что в советское время производство легковых автомобилей серьезно отставало от текущего спроса, удовлетворение которого в более-менее полном объеме стало возможным только в 2000-е годы. Положение усугублял и высокий уровень износа дорожной инфраструктуры, и эта проблема актуальна до сих пор. По совокупности всех этих факторов, Москва по итогам 2018 года даже не попала в мировой рейтинг ведущих городов с точки зрения использования личного транспорта. И в целом по стране лишь немногим более 40% региональных дорог соответствуют установленным нормативам.

По мнению многих специалистов, именно невозможность быстрого расширения дорожной сети и стала одним из главных факторов для появления практического интереса к внедрению ИТС. Заместитель директора по инновационным рынкам ООО «Рексофт» Игорь Кравченко считает, что задача оптимизации транспортных потоков назрела на рубеже 2000-2010-х годов. Именно тогда стало очевидно, что физически невозможно быстро расширить транспортные магистрали или оперативно построить новые дороги, а дефицит временного ресурса сильно влияет на экономику. Также остро встала, и стоит до сих пор, задача повышения безопасности движения.

Решению этих насущных задач способствует применение различных технологий и развитие ИТС. Так, по мнению заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, применение телематических систем может повысить предсказуемость перевозок, развитие интермодальных сервисов— улучшить связь между различными видами транспорта и расширить возможности выбора вариантов поездки, а расширение доступа к актуальной и достоверной транспортной информации позволит водителям выбрать лучшие условия движения.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин, современная ИТС должна включать программные и аппаратные средства позволяющие принимать управленческие решения на всех уровнях, решать задачи организации дорожного движения, расстановки приоритетов проведения дорожных работ и так далее. Также ИТС должна охватывать не только тот или иной город, но и прилегающие территории, а в идеале и весь регион.

При этом наличие комплекса отдельных не связанных в единое целое систем в регионе не позволяет говорить о наличии полноценной ИТС. К примеру, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев отметил, что пока в крае отсутствует система, которая бы объединяла в единую информационную платформу остальные подсистемы. И это при том, что в Алтайском крае внедрены и работают автоматизированная система управления дорожным движением (АСУ ДД), средства фотовидеофиксации нарушений, системы видеонаблюдения, весогабаритного контроля и ряд других. При этом внедрение ИТС является для министерства транспорта края одним из приоритетных проектов. И ситуация, которая сложилась на Алтае не является уникальной. По данным Минтранса России, ИТС работают не более чем в 15 городах, тогда как автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУ ДД) – более чем в 50 и их количество продолжает расти.

При этом, по мнению управляющего партнера ГК «Монтранс» Дмитрия Журавлева, одной из главных технических сложностей является большой объем данных, которые необходимо собирать и обрабатывать, причем систем сбора телеметрии может быть несколько: «Данные телеметрии, собираемые только с транспортных средств, сегодня занимают от 10 Мб до 1 Гб в случае с видеофрагментами в месяц. Если речь идет об автопарке в тысячу машин, речь уже идет о терабайтах данных. Учитывая, что очень часто нужны исторические данные, то для хранения архивов приходится разворачивать большие хранилища.

Езда с препятствиями

Построение ИТС — задача масштабная и непростая. Особенно для первопроходцев. Ведь готовых решений в конце 2000-х годов не существовало, равно как и методических рекомендаций. Положение осложнялось тем, что многие системы управления, которые тогда использовались, основательно устарели. Так, по оценке заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ, д.т.н., профессора Султана Жанказиева, еще пять лет назад большая часть эксплуатировавшихся в России АСУ ДД относились к 1-2 поколениям. Однако к настоящему времени это отставание уже ликвидировано.

Потоки информации в ИТС

Тем не менее, многие из препятствий не преодолены до сих пор. Их целый комплекс. Причем, помимо сугубо технических, не менее значимы организационные и регуляторные сложности. В частности, участники рынка обращают внимание на то, как медленно идет разработка стандартов. Впрочем, в самое последнее время работа над стандартами заметно активизировалась. Так, в августе были утверждены сразу несколько российских стандартов «умного» города, в том числе затрагивающие ИТС.

Остается низким и уровень цифровизации российских дорог. «Сейчас инфраструктуры еще не готовы: нет ни 5G, ни «умных» знаков, ни «умных» светофоров и прочего, для того чтобы участники дорожного движения могли быстро реагировать. В этом направлении все идет, но вот как быстро оно будет идти?», – задал вопрос заместитель директора ООО «Первая экспедиционная компания» (ПЭК) Вадим Филатов в ходе конференции «Smart Cars & Roads – цифровая трансформация экосистемы «автомобиль-дорога»».

По словам главного конструктора по инновационным продуктам ПАО «КАМАЗ» Сергея Назаренко, слабый уровень цифровизации является серьезным препятствием в разработке беспилотных грузовых автомобилей и автобусов.

Плюс ко всему, приходится учитывать специфические особенности каждого города и региона. Как отметил на одной из конференций первый заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, в разных городах состояние инфраструктуры, количество автотранспорта, природно-климатические условия и даже манера вождения отличаются кардинально.

Среди технических сложностей основной является интеграция разнородных систем, некоторые из которых устарели и плохо документированы. «Ключевой сложностью внедрения ИТС в регионах является разнообразие уже внедренных систем, связанных с управлением транспортом. В каждом отдельном субъекте РФ применяются разные стеки информационных технологий, многие из которых уже не поддерживаются, используются разные оконечные устройства, такие как видеокамеры, контроллеры светофоров, метеодатчики. Это осложняет как проектирование, которое носит индивидуальный характер, так и последующие внедрение, так как документация на существующие системы, как правило, является либо не полной, либо исторически не актуальной, что в свою очередь усложняет процесс создания и объединения в единый информационный контур всех транспортных систем и модулей», — считает Сергей Ребров. Начальник управления отраслевой экспертизы ООО «Техносерв» Александр Дмитриев добавляет к этому перечню также издержки фрагментарной и «рваной» цифровизации транспортных систем во многих регионах. Это связано с недостаточным финансированием проектов.

При этом привлечь бизнес в рамках государственно-частного партнерства далеко не всегда представляется возможным. У отечественного бизнеса часто просто нет для этого необходимых ресурсов. «Мы ждем изменения инфраструктуры, объединения ее структурных ресурсов. Речь идет об управлении светофорами, нагрузкой на трассы и так далее. Но это должно быть волеизъявлением государства, потому что это очень большие инфраструктурные вопросы, и ни одна коммерческая компания не в состоянии потянуть эти изменения без непосредственного участия государства», – заявил на конференции Smart Cars & Roads генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани.

Начальник отдела перспективных систем департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем ГК «Автодор» Игорь Евстигнеев в своем выступлении на той же конференции, обратил внимание на низкий уровень подготовки кадров в администрациях городов и регионов: «Раньше все города говорили: «Дайте нам денег, и будет чудо!». Деньги дали – чуда не происходит. Выяснилось, что городские власти даже просто сформулировать техническое задание не в состоянии».

Целый комплекс проблем связан с организационными сложностями. Тем не менее, как показывает опыт, которым поделился заместитель генерального директора холдинга «Швабе» Госкорпорации «Ростех» Иван Ожгихин, они все же решаемы, хотя и не без труда.

Дмитрий Журавлев более оптимистичен: «Все сводится к межсерверному обмену по одним и тем же транспортным средствам разных организаций, а также выгрузке данных в учетные системы предприятий. В последнее время, начинает набирать популярность обработка данных в системах бизнес-аналитики. Данные по вашему автомобилю могут передаваться в агрегаторы пробок, причем так, что потребитель корпоративной услуги об этом даже не догадывается. Тем более, что для сервиса не важен номер автомобиля и его принадлежность. Для передачи же в ИТС потребуется согласие владельца транспортного средства. В случае необходимости возможности передачи таких больших массивов данных в ИТС, и что можно будет из них извлечь, покажет время. Данные уже есть, а настроить обмен – дело техники».

Руководители региональных транспортных ведомств отмечают несовершенство нормативной базы. Сергей Ставицкий обращает внимание на то, что полномочий городских законодательных органов (кроме городов федерального подчинения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) недостаточно для выработки нормативных актов в области организации дорожного движения, как того требует федеральный закон N443 «Об организации дорожного движения в РФ».

Тем не менее, федеральный центр ведет определенную работу. Так, Артем Чукин считает полезной разработанную Минтрансом методику оценки и ранжирования проектов ИТС, регулирующую в том числе структуру, цели и задачи систем субъектов, а также предоставляющая возможность интеграции существующих систем в единую платформу.

Игорь Евстигнеев также предупреждает о настороженном отношении населения к проектам цифровизации, которые усилились на фоне ограничительных мер, введенных в ряде регионов на период пандемии (в частности, ограничения на въезд иногороднего транспорта). Преодолеть эту настороженность может разворот к нуждам людей и большая осторожность в том, что касается репрессивных мер.

Иногда такое сопротивление переходит в открытый саботаж. Можно вспомнить, как многие водители пытались бороться с СВП «ПЛАТОН». Однако, как уверен Дмитрий Журавлев, с этим руководство компаний научилось успешно бороться. «Некоторые сотрудники пытаются саботировать процесс на уровне установки и функционирования устройств, не понимая, что технологический прогресс уже ушел вперед, и данное устройство устанавливается не для проштрафившегося или неугодного водителя, а для сбора больших данных по предприятию, для обмена данными с заказчиком, для повышения безопасности и предотвращения ДТП. Средство контроля водителя стало средством управления человеческим фактором на всех этапах – от управления автомобилем и его обслуживания, до управления автопарками и развития цифровой дороги», – поясняет представитель ГК «Монтранс».

Контуры будущего

Главным вектором развития ИТС во всем мире, и Россия не является исключением, является расширение использования технологий анализа данных. Уже самые первые средства анализа данных видеонаблюдения подняли эффективность работы таких систем как минимум на 25%, а то и на треть. Таковы результаты модернизации АПК «Безопасный город», которые официально озвучил Александр Чуприян. При этом все затраты на модернизацию оборудования быстро окупаются, в том числе за счет снижения количества ДТП и связанного с ними ущерба.

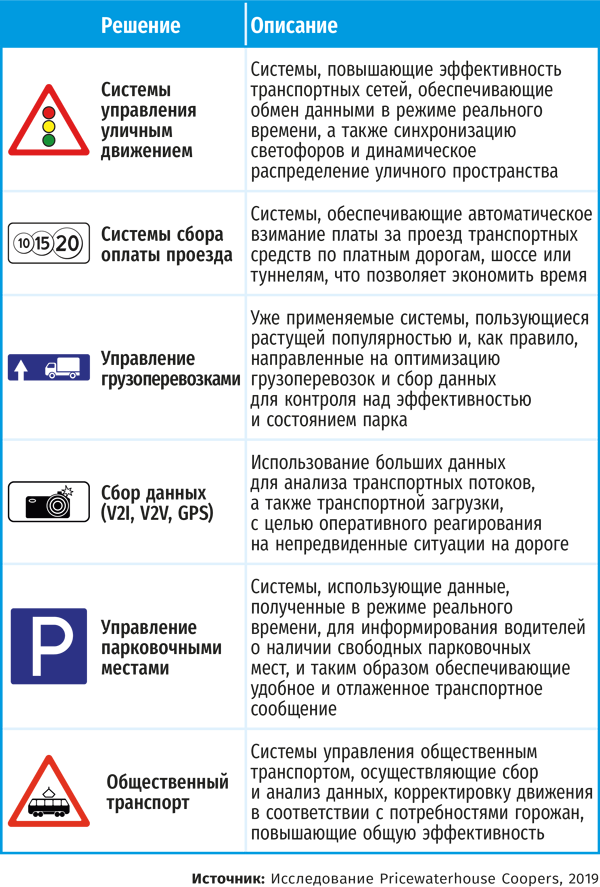

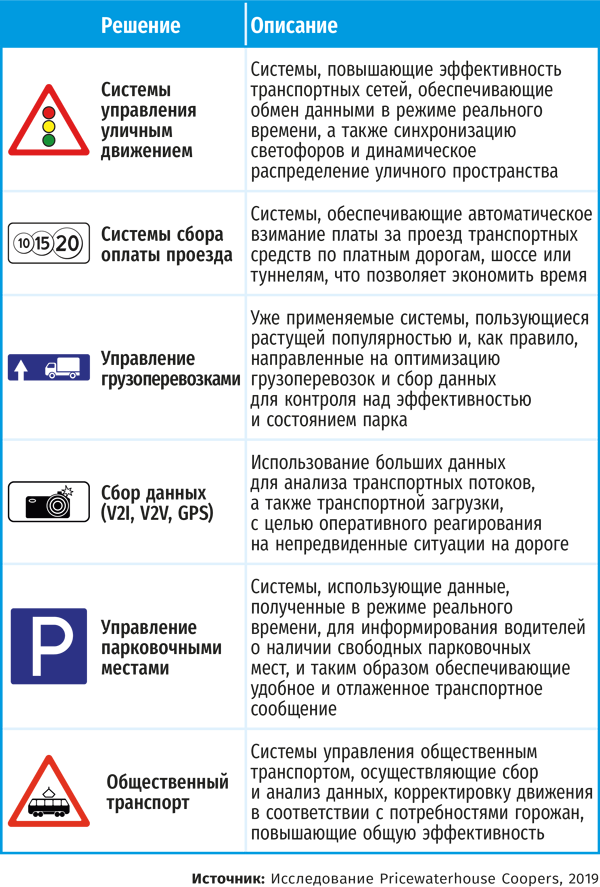

Наиболее перспективные и быстроразвивающиеся подсистемы ИТС

И эта тенденция будет продолжаться. Директор проектов блока стратегических инициатив ПАО «Ростелеком» Сергей Ханенков видит конечной целью расширенного применения технических средств вытеснение людей из процессов управления транспортом в самом широком смысле этого слова, тем более что человеческий фактор является причиной большей части проблем, включая заторы и аварии. Тем самым ИТС станут ключевой системой управления транспортом в городах.

Большое значение займут межмашинные коммуникации. К примеру, Игорь Кравченко дает такой прогноз на близкую перспективу: «На дорогах со временем появятся «умные» светофоры, специальные устройства Road Side Unit (RSU), «умные» знаки. Все они будут передавать на борт автомобиля различную полезную информацию: о скорости потока, о такте переключения светофоров, о приближении пешехода к проезжей части, об опасности на дороге, например, обледенении».

Такие системы показывают хорошие результаты уже сейчас. Директор департамента инновационного развития АО «ГЛОНАСС» Алексей Дрожжинов в своем выступлении на конференции Smart Cars & Roads заявил, что использование систем безопасности позволяет снизить аварийность на 50-70%, и это не предел. Однако для того, чтобы данные средства работали в полную силу, необходимо развертывание сетей 5G. Действующие мобильные сети передачи данных не в состоянии обслуживать такое количество межмашинных соединений.

Вахтанг Парцвания предложил активнее использовать разработки, которые уже используют компании: «На микроуровне, на уровне предприятий уже много чего сделано. Вопрос только в том, чтобы все эти наработки, которые действуют в одной корпорации, универсализировать и вывести на более высокий макроуровень и интегрировать в рамках таких проектов, как «Умный город», «Цифровые транспортные системы». Потенциал тут огромный».

В России, по оценке Дмитрия Журавлева, уже более 6,5 млн автомобилей подключены к «ЭРА ГЛОНАСС», еще 2 млн – к системе «ПЛАТОН». Также в России работает система мониторинга транспорта Wialon, к которой подключено 1,5 млн автомобилей. Установлено огромное количество региональных, ведомственных и корпоративных систем, в том числе совсем небольших: «Региональные навигационно-информационные системы различных областей и городов на сегодня объединяют под своим контролем парки муниципальных и пассажирских и прочих перевозчиков, оказывающих услуги городам и регионам. Зачастую, под их управлением находятся достаточно внушительные парки от 3 до 20 тыс. транспортных средств. Самостоятельные корпоративные системы мониторинга от 10 до 32 тыс. ТС содержат и крупные корпорации, но, как правило, компании начинают экспериментировать с сервером для собственной системой мониторинга на рубеже от 200 до 1 тыс. единиц автотранспорта». При этом далеко не редкость, когда на одном автомобиле установлено оборудование сразу нескольких таких систем.

Также, по мнению руководителя направления Интернета вещей Cisco в России и СНГ Олега Саенко, необходимо изменить подход к обработке данных с использованием концепции граничных вычисленией (Edge Computing): какая-то их часть должна обрабатываться на месте, а не передаваться в централизованную ИТС. «Цифровизация и развитие систем обработки больших данных помогут в вопросах эффективного управления транспортной инфраструктурой и ее объектами, прогнозирование и проактивная подстройка позволит избежать пробок и повысит пропускную способность транспортных магистралей», — уверен Олег Саенко.

Источник статьи: http://www.comnews.ru/content/209097/2020-09-21/2020-w39/its-praktike