Столкновение транспортных средств

— заднее столкновение — столкновение с задней частью остановившегося автомобиля;

— встречное столкновение — когда автомобили, следуя точно навстречу друг другу, ударяются передними частями;

— угловое столкновение— удар одного автомобиля об угол другого, когда длина соприкасаю щихся поверхностей автомобилей при ударе составляет более 15 см;

-■ боковое столкновение — столкновение автомобилей боковыми сторонами, когда длина соприкасающихся поверхностей автомобилей составляет менее 15 см; перекрестное столкновение, когда автомобили сталкиваются под прямым углом.

На основе анализа повреждений определяется тип столкновения, который указывает на взаимоположение автомобилей в момент столкновения.

После столкновения автомобили могут перемещаться и поворачиваться в положения (в которых они окажутся при полной остановке), не имеющие ничего похожего на их положение при столкновении.

Положение в момент происшествия свидетельствует о том, какой автомобиль поворачиват перед другим или какой автомобиль действительно ударил в другой.

При заднем столкновении имеются следующие особенности:

— после такого столкновения автомобили могут остановиться в сцепленном состоянии, если это произошло в движении, или отскочить друг от друга, если один из автомобилей стоял;

— у одного автомобиля будут повреждения сзади, у другого в передней части;

— следы повреждений на одном автомобиле будут совпадать с повреждениями другого. Встречное столкновение происходит редко, так как водители стремятся увернуться, но они все- таки происходят и имеют свои особенности;

— При таких столкновениях автомобили останавливаются на месте столкновения или отскакивают на равное расстояние, если их вес и скорости были одинаковые;

— при неодинаковом весе и скорости более легкий или двигавшийся с меньшей скоростью будет отброшен назад от места столкновения;

— автомобили при таком столкновении не вращаются и обломки занимают небольшую площадь дороги.

На какой стороне (полосе) дороги произошло столкновение, является основным вопросом для выяснения- Место столкновения в этом случае определяется по расположению автомобилей и по следам скольжения колес до удара и после него с учетом перечисленных особенностей.

Угловое столкновение является наиболее распространенным ДТП и имеет свои особенности:

— при таком столкновении после удара автомобили обычно вращаются, оставляя следы шин;

— при столкновении левыми углами происходит вращение против часовой стрелки, и автомобили отскакивают друг от друга;

— при соприкосновении правыми углами — по часовой стрелке;

— разброс поврежденных предметов от ТС зависит от площади соприкосновения, массы автомо билей, скорости и состояния дорожного покрытия.

При таком столкновении следователь должен выяснить: на какой стороне от осевой линии дороги произошло столкновение, так как обломки, остатки стекла, разлитого масла и грязи могут распространяться на сравнительно большой площади, что является характерной особенностью углового столкновения.

Однако место столкновения можно примерно определить, если следователь будет помнить, что при таком столкновении каждый автомобиль перемещается с места столкновения в сторону своей стороны дороги.

Боковое столкновение, как и угловое, является самым распространенным и требует тщательного расследования и знания особенностей, к которым относятся следующие:

— при боковом столкновении повреждения автомобилей обычно незначительны и автомобили ос танавливают сами водители;

— при столкновении автомобили не вращаются;

— достоверными фактами, указывающими место столкновения, являются куски осыпавшейся ]ря- зи (отвалившейся от крыльев), осколки стекла и следы скольжения шин;

— характер царапин и вмятин боковин кузова, их направление могут указывать направление авто мобилей;

— при таком столкновении автомобили не перемещаются на противоположную сторону дороги и нахождение обоих автомобилей на той или иной полосе указывает, ка какой из них произошло ДТП.

Перекрестное столкновение характеризуется тем, что:

— следы торможения свидетельствуют о направлении движения;

— у одного автомобиля вмятины с передней части, у другого — с боковой;

«- следы скольжения шин после столкновения отражают силу и скорость движущихся автомобилей.

При рассмотрении данного столкновения следователю необходимо решить, какой из столкнувшихся автомобилей выехал первым на перекресток. В этом случае имеются три варианта:

1) оба выезжают на перекресток с постоянной скоростью (без торможения);

2) один выезжает на перекресток с постоянной скоростью, а другой тормозит;

— измерить расстояние от места (точки) столкновения до линий, ограничивающих перекресток, — это позволит определить в дальнейшем скорость автомобилей;

— исходя из скорости можно будет определить время, которое потребовалось каждому автомоби лю для проезда от границы перекрестка до места столкновения.

Время будет указывать, какой автомобиль выехал на перекресток раньше, а какой позже.

Во втором случае определение скорости по торможению и его протяженности от границы перекрестка до места столкновения указывает на того, кто выезжал первым на перекресток.

В третьем случае, когда оба автомобиля до места столкновения находились в заторможенном состоянии, длина тормозного пути будет указывать на скорость и того, кто первым выезжал на перекресток.

Источник статьи: http://all-sci.net/rozyisknaya-deyatelnost-operativno/stolknovenie-transportnyih-sredstv-114505.html

Столкновение транспортных средств

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СТОЛКНОВЕНИЯ

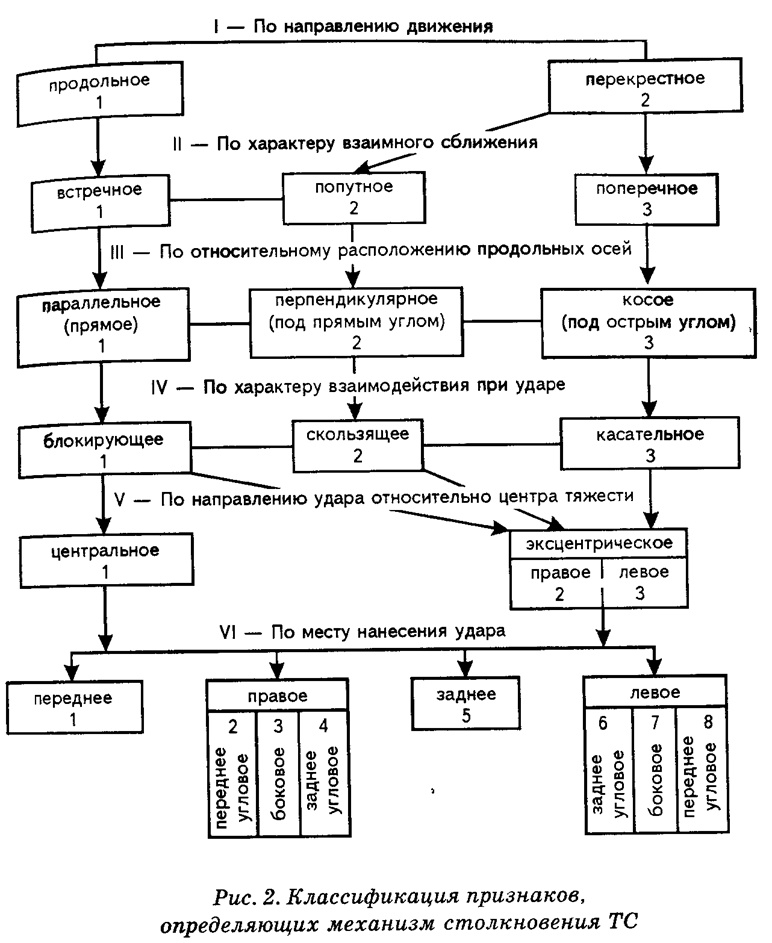

I. По направлению движения ТС.

1. Продольное — столкновение без относительного смещения ТС в поперечном направлении, т.е. при движении их параллельными курсами (угол α равен 0 или 180 градусам).

2. Перекрестное — столкновение при движении ТС непараллельными курсами, т.е. когда одно из них смещалось в поперечном направлении в сторону полосы движения другого (уголαне равен 0 или 180 градусам).

II. По характеру взаимного сближения ТС.

Признак ДТП определяется величиной угла столкновения.

По этому признаку столкновения делятсяна:

1. Встречное — столкновение, при котором проекция вектора скорости одного ТС на направление скорости другого противоположна этому направлению; ТС сближались с отклонением навстречу друг другу (угол α > 90; 270 градусов).

3. Поперечное — столкновение, при котором проекция вектора скорости одного ТС на направление скорости другого равна О (угол α равен 90; 270 градусам).

III. По относительному расположению продольных осей ТС.

Признак определяется величиной угла взаимного расположения их продольных осей.

По этому признаку столкновения делятся на:

1. Прямое — столкновение при параллельном расположении продольной или поперечной оси одного ТС и продольной оси второго ТС (угол α равен 0; 90 градусам).

2. Косое — столкновение, при котором продольные оси ТС’ располагались по отношению друг к другу под острым углом;

(угол α не равен 0; 90 градусов).

IV. По характеру взаимодействия ТС при ударе.

Признак определяется по деформациям и следам на участках контакта.

По этому признаку столкновения делятся на:

1. Блокирующее — столкновение, при котором в процессе контактирования относительная скорость ТС на участке контакта к моменту завершения деформаций снижается до 0.

2. Скользящее — столкновение, при котором в процессе контактирования происходит проскальзывание между контактировавшими участками вследствие того, что до момента выхода ТС из контакта друг с другом скорости движения их не уравниваются.

3. Касательное — столкновение, при котором вследствие малой величины перекрытия контактировавших частей ТС получают лишь несущественные повреждения и продолжают движение в прежних направлениях (с незначительным отклонением и снижением скорости). При таком столкновении на участках контакта остаются горизонтальные трассы (царапины, притертости).

V. По направлению удара относительно центра тяжести.

Признак определяется по направлению вектора равнодействующей векторов ударных импульсов.

По этому признаку столкновения делятся на:

1. Центральное — когда направление линии столкновения проходит через центр тяжести ТС.

2. Эксцентрическое — когда линия столкновения проходит на некотором расстоянии от центра тяжести, справа (правоэкс-центрическое) или слева (левоэксцентрическое) отнего.

VI. По месту нанесения удара.

По этому признаку столкновения делятся на:

1. Переднее (лобовое) — столкновение, при котором следы непосредственного контакта при ударе о другое ТС расположены на передних частях.

2. Переднее угловое правое и переднее угловое левое—столкновение, при котором следы контактарасположены на задних и прилегающих к ним боковых частях ТС.

3. Боковое правое и боковое левое — столкновение, при котором удар был нанесен в боковую сторону ТС.

4. Заднее угловое правое и заднее угловое левое — столкновение, при котором следы непосредственного контакта расположены на задних и прилегающих к ним боковых частях ТС.

5. Заднее — столкновение, при котором следы контакта, возникшие при ударе, расположены на задних частях ТС.

Источник статьи: http://studopedia.su/9_85247_stolknovenie-transportnih-sredstv.html

Определение параметров движения автомобилей при перекрестном столкновении

При перекрестном столкновении оба автомобиля обычно совершают сложные движения, так как в результате столкновения каждый из автомобилей начинает вращаться около своего центра тяжести. Центр тяжести, в свою очередь, перемещается под некоторым углом к первоначальному направлению движения.

Рассмотрим перекрестное столкновение автомобилей, которые перед столкновением тормозили и оставили тормозные следы SЮ1 и SЮ2. После столкновения центр тяжести автомобиля 1 переместился на расстояние Sпн1 под углом у1 , а центр тяжести автомобиля 2 — на расстояние SПН2 под углом у2.

Все количество движения системы можно разложить на две составляющие в соответствии с первоначальным направлением движения автомобилей 1 и 2. Поскольку количество движения в каждом из указанных направлений не изменится, то

где v1 / и v2 / — скорости автомобиля 1 к 2 после удара.

Эти скорости можно найти, предположив, что кинетическая энергия каждого автомобиля после удара перешла в работу трения шин но дороге во время поступательного перемещения на расстояние SПН1(SПН2) и поворота центра тяжести на угол

Работа трения шин по дороге при поступательном движении автомобиля 1:

То же, при повороте его относительно центра тяжести на угол

где а1 и b1— расстояние от переднего и заднего мостов автомобиля 1 до его центра тяжести;

Rz1, Rz2 — нормальные реакции дороги, действующие на передний и задний мосты автомобиля 1;

где L1 — база автомобиля 1,

Отсюда скорость автомобиля 1 после столкновения

где L2 — база автомобиля 2;

а2 и b2 — расстояния от переднего и заднего мостов автомобиля 2 до его центра тяжести.

Рисунок 3. Схема перекрестного столкновения автомобилей.

Подставив величину скорости автомобиля после столкновения в формулу количества движения, получим:

Зная скорости v1и v2автомобилей непосредственно перед столкновением, можно найти скорости в начале тормозного пути и перед началом торможения.

Скорость автомобиля 1 в начале тормозного пути

Скорость автомобиля 1 перед началом торможения

Аналогично определяются скорости второго автомобиля.

Скорости автомобилей перед перекрестным столкновением, определенные таким способом, являются минимально возможными, так как в расчетах не учтена энергия, затраченная на вращение обоих автомобилей. Фактические скорости могут быть на 10-20 % выше расчетных.

Установление момента возникновения опасности для движения.

В экспертной практике под моментом возникновения препятствия (опасности для движения) понимают момент развития дорожно-транспортной ситуации, начиная с которого водитель должен был принимать меры к предотвращению дорожно-транспортного происшествия в соответствии с Правилами дорожного движения и на который определяется техническая возможность у водителя предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

В общем случае препятствие или опасность для движения считаются возникшими в том случае, когда водитель имел объективную возможность обнаружить, что:

— по полосе движения транспортного средства идут пешеходы во встречном или попутном направлении;

— пешеход вышел на проезжую часть данного направления и приближается к полосе движения транспортного средства (для случаев, когда пешеход до наезда не менял тем и направление движения);

— пешеход возобновил движение после остановки на проезжей части (для случаев изменения темпа и направления движения пешеходом), если проверка показывает, что к моменту разъезда автомобиля с пешеходом последний не представлял бы опасности для движения транспортного средства. Если бы пешеход к указанному моменту по-прежнему представлял опасность, то за момент возникновения опасности принимается начало его движения по проезжей части данного направления;

— пешеход появился из-за объекта (подвижного или неподвижного), ограничивающего видимость водителю транспортного средства;

Вопрос о моменте возникновения препятствия или опасности для движения в каждом конкретном случае решается с учетом особенностей дорожно-транспортной ситуации, связанной, в том числе, с интенсивностью движения, поведением участников движения и т.п.

При перекрестном столкновении этот момент возникает, когда водитель имеет возможность обнаружить, что другое ТС на таком расстоянии от места столкновения (где он должно было бы остановиться, чтобы уступить дорогу), на котором его водитель при избранной скорости движения этого уже не может (то есть когда другое ТС приблизилось к этому месту на расстояние, равное пути торможения).

Вопрос о технической возможности предотвратить перекрестное столкновение может быть решен путем сопоставления расстояния, с которого при своевременном торможении водитель еще мог дать возможность пересекающему дорогу ТС за пределы опасной зоны, с расстоянием, позволяющем ему обнаружит опасность столкновения.

При встречных столкновенияхэтот момент возникает, когда встречное ТС оказывается на полосе движения данного ТС на расстоянии, которое уже не позволяет его водителю уступить дорогу, или когда водитель имеет возможность оценить дорожную обстановку, в которой встречное ТС может оказаться на полосе его движения.

В случаях, когда встречное ТС до момента столкновения не было заторможено, вопрос о наличии тех. возможности у водителя предотвратить столкновение путем торможения не имеет смысла. Так как ни снижение скорости, ни остановка не исключает возможности столкновения. Вопрос может быть поставлен лишь о том , при какой скорости движения ТС могло произойти столкновение, если бы водитель своевременно затормозил.

Если встречное ТС перед столкновением двигалось в заторможенном состоянии, то вопрос о технической возможности решается путем определения местонахождения обоих ТС в тот момент, когда водитель данного ТС еще имел техническую возможность остановиться, не доезжая до места, где должно было бы остановиться заторможенное встречное ТС (если бы его движение не было задержано при столкновении).

При попутных столкновениях этот момент возникает, когда водитель имеет возможность обнаружить, что другое ТС начинает отклоняться в опасном направлении и к моменту сближения с ним окажется на полосе движения управляемого им ТС.

Источник статьи: http://lektsii.org/7-20024.html