АВТОМОБИЛЕМ ДВИЖЕТ… ПАР

В те годы, когда автомобиль только зарождался, двигатель внутреннего сгорания лежал лишь на одном из направлений конструкторской мысли. С автомобилем, где использовались двигатели такою рода, успешно конкурировали паровые и электрические. Паровой автомобиль француза Луи Серполле даже установил в 1902 году рекорд скорости. И в последующие годы — безраздельного господства бензиновых двигателей — находились отдельные энтузиасты пара, которые никак не могли примириться с тем, что этот вид энергии вытеснен с шоссейных дорог. Американцы братья Стенлей строили паровые автомобили с 1897 до 1927 года. Их машины были вполне совершенны, но несколько громоздки. Другая родственная пара, тоже американская — братья Добл, — продержалась несколько дольше. Неравную борьбу они закончили в 1932 году, создав несколько десятков паровых автомобилей. Одна из таких машин эксплуатируется до сих пор, не подвергаясь почти никаким изменениям. Установлен лишь новый котел и форсунка, работающая на дизельном топливе. Давление пара достигает 91,4 атм. при температуре 400° С. Максимальная скорость автомобиля весьма высока — около 200 км/ч. Но самое замечательное — возможность при трогании с места развить огромный крутящий момент. Этим свойством паровой машины двигатели внутреннего сгорания не обладают, и потому в свое время так трудно было внедрить дизель на локомотивы. Автомобиль братьев Добл прямо с места переезжал через положенный под колеса брусок размером 30×30 см. Еще одно любопытное свойство: задним ходом он взбирается на холм быстрее, чем обычные машины передним. Отработанный пар используется лишь для вращения вентилятора и генератора, заряжающего аккумуляторную батарею. Но эта машина так и осталась бы курьезом, претендентом на место в музее истории техники, если бы взоры конструкторов в наши дни не обратились вновь к старым идеям — электромобилю и пару — под влиянием опасности, которую представляет загрязнение атмосферы.

Что с этой точки зрения привлекает в паровом автомобиле? Исключительно важное свойство — очень малое выделение с продуктами сгорания вредных веществ. Происходит это потому, что топливо сгорает не вспышками, как в бензиновом двигателе, а непрерывно, процесс горения идет стабильно, время сгорания гораздо больше.

Открытия в этом как будто бы вовсе нет — различие между паровым двигателем и двигателем внутреннего сгорания лежит в самом принципе их работы. Почему же паровые автомобили не выдержали конкуренции с бензиновыми? Потому что у двигателей их есть ряд серьезных недостатков.

Первое — известный факт: шоферов-любителей сколько угодно, машинистов же любителей пока нет ни одного. В этой области человеческой деятельности заняты исключительно профессионалы. Самое главное заключается в том, что шофер-любитель, садясь за руль, рискует только жизнью своей и тех, кто ему добровольно доверился; машинист же — тысячами других. Но важно еще и другое: для обслуживания парового двигателя требуется более высокая квалификация, нежели для обслуживания бензинового. Ошибка приводит к серьезным поломкам и даже взрыву котла.

Второе. Кто не видал паровоза, мчащегося в белом облаке по рельсам? Облако — это пар, выпускаемый в атмосферу. Паровоз — могучая машина, на ней хватит места и для большого котла с водой. А на автомобиле не хватает. И это одна из причин отказа от паровых двигателей.

Третье же и самое главное — это низкий к. п. д. паровой машины. Недаром в индустриально развитых странах все паровозы на магистралях стараются заменить теперь тепло- и электровозами, недаром неэкономичность паровоза вошла даже в поговорку. 8% — ну что это за к. п. д.! Для повышения его нужно увеличить температуру и давление пара. Чтобы к. п. д. парового двигателя мощностью от 150 л. с. и выше равнялся 30%, должно поддерживаться рабочее давление в 210 кг/см 2 , для чего требуется температура в 370°. Технически это осуществимо, но вообще-то крайне опасно, потому что даже небольшая утечка пара в двигателе или котле может привести в катастрофе. А от высокого давления до взрыва — дистанция совсем небольшая.

Это — главные трудности. Есть и более мелкие (хотя надо оговориться, что в технике мелочей не бывает). Сложно смазывать цилиндры, ибо масло образует эмульсию с горячей водой, попадает в трубы котла, где откладывается на стенках. Это ухудшает теплопроводность и вызывает сильный местный перегрев. Другая «мелочь» — затрудненный по сравнению с обычным пуск парового двигателя.

И тем не менее конструкторы взялись за очень старое и абсолютно новое для них дело. Две удивительные по своему устройству машины вышли на улицы американских городов. Внешне они не отличались от обычных машин, одна даже обтекаемостью форм напоминала спортивную. Это были паровые автомобили. Оба они трогались с места менее чем через 30 сек. после включения двигателя и развивали скорость до 160 км/ч, работали на любом горючем, в том числе и керосине, и на 800 километров пробега расходовали 10 галлонов воды.

В 1966 году фирма «Форд» испытала четырехтактный высокооборотный паровой двигатель для автомобиля рабочим объемом 800 см 3 . Испытания показали, что в выхлопных газах содержится всего лишь 20 частиц углеводорода на 1 млн. (предписаниями сенатской комиссии по борьбе с загрязнениями воздуха допускается 27 частиц), окиси углерода содержалось 0,05% общей массы выхлопных газов, что в 30 раз меньше допустимого количества.

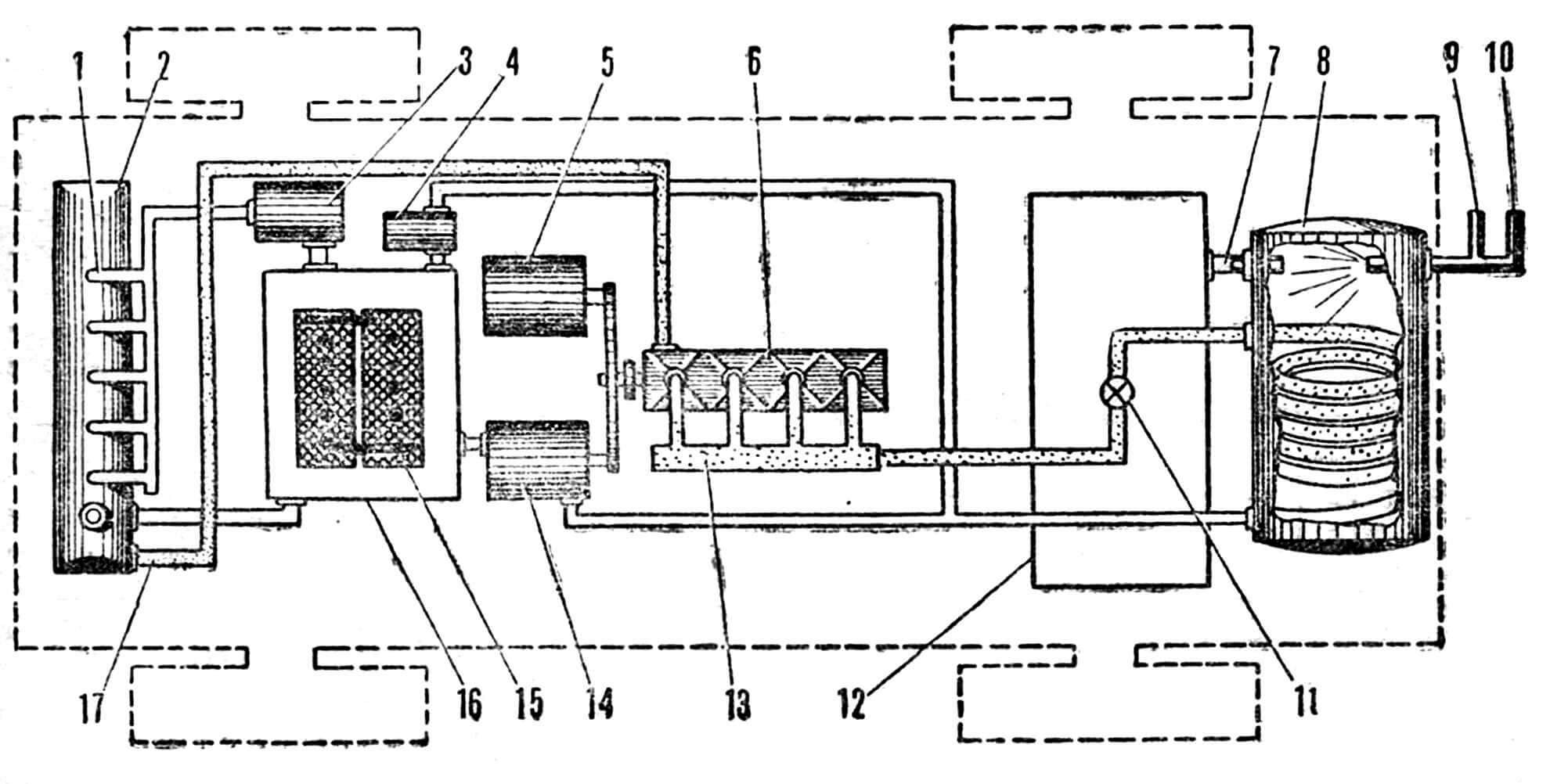

Экспериментальный паровой автомобиль, сделанный фирмой «Дженерал моторс», под индексом Е-101 демонстрировался на выставке автомобилей с необычными двигателями. Внешне он не отличался от той машины, на базе которой был создан — «понтиак», — но двигатель вместе с котлом, конденсатором и прочими агрегатами паровой системы весил на 204 кг больше. Водитель садился на свое место, поворачивал ключ и ждал 30—45 сек., пока не загорится лампочка. Это означало, что давление пара достигло нужной величины и можно ехать. Столь короткий промежуток времени можно расчленить на такие этапы.

Котел заполнился — включается топливный насос, топливо поступает в камеру сгорания, смешивается с воздухом.

Температура и давление пара достигли нужного уровня, пар идет в цилиндры. Двигатель работает на холостом ходу.

Водитель нажимает на педаль; количество пара, идущего в двигатель, увеличивается, машина трогается с места. Топливо любое — дизельное, керосин, бензин.

Все эти опыты дали возможность Роберту Айресу из Вашингтонского центра перспективных разработок заявить, что недостатки парового автомобиля преодолены. Высокая себестоимость при серийном производстве безусловно понизится. Котел, состоящий из труб, исключает опасность взрыва также как и модульные котельные системы, так как в любой момент в работе участвует лишь небольшое количество воды. Если трубы расположить теснее, размеры двигателя уменьшатся. Антифриз избавит от опасности замерзания. Паровой двигатель не нуждается в коробке передач, трансмиссии, стартере, карбюраторе, глушителе, системах охлаждения, газораспределения и зажигания. В этом его огромное преимущество. Режим работы машины можно регулировать, подавая большее или меньшее количество пара в цилиндры. Если вместо воды использовать фреон, который замерзает при очень низких температурах да еще и обладает смазочным свойством, то преимущества возрастут еще более. Паровые двигатели соперничают с обычными по приемистости, расходу горючего, показателю мощности на единицу веса.

Пока о широком использовании паровых автомобилей речи нет. До промышленного образца не доведена ни одна машина, а перестраивать автомобильную индустрию никто не собирается. Но самодеятельные конструкторы никакого отношения к промышленной технологии не имеют. И они один за другим создают оригинальные образцы автомобилей с паровыми двигателями.

Два изобретателя, Петерсон и Смит, переделали подвесной лодочный мотор. Они подавали пар в цилиндры через отверстия для свечей. Двигатель весом 12 кг развил мощность в 220 л. с. при 5600 об/мин. Их примеру последовали инженер-механик Петер Баррет и его сын Филипп. Использовав старое шасси, они построили паровой автомобиль. Смит поделился с ними опытом. Отец и сын использовали четырехцилиндровый подвесной мотор, совместив его с паровой турбиной конструкции Смита. Пар производился в специально сконструированном котле, который содержит около 400 футов медных и стальных трубок, соединенных в спиралевидные связки, проходящие друг над другом. Так увеличивается циркуляция. Вода накачивается в котел из бака. Горючее смешивается с воздухом в камере сгорания, и раскаленные языки пламени вступают в соприкосновение с трубами. Через 10—15 сек. вода превращается в сжатый пар температурой примерно 350°С и давлением 44 кг/см. Он выбрасывается из противоположного конца парогенератора и направляется во впускной канал двигателя.

Пар поступает в цилиндр через вращающиеся лопасти, вдоль которых проходят каналы постоянного сечения. Наружная муфта коленчатого вала жестко связана с цепной передачей на ведущие колеса.

Наконец перегретый пар выполнил свою полезную работу, и он должен теперь превратиться в воду, чтобы быть готовым начать цикл снова. Это делает конденсатор, внешне похожий на обычный радиатор автомобильного типа. Он и размещен спереди — для лучшего охлаждения встречными потоками воздуха.

Наибольшие трудности инженеров заключаются в том, что часто, чтобы добиться хотя бы относительной простоты конструкции, приходится уменьшать и без того невысокий к. п. д. автомобиля. Двум самодеятельным конструкторам очень помогли советы Смита и Петерсона. Именно в результате совместной работы удалось внести в конструкцию много ценных новинок. Начать хотя бы с воздуха для горения. Перед непосредственным поступлением в горелку его подогревают, проводя между раскаленными стенками котла. Это обеспечивает более полное сгорание топлива, сокращает время выпуска, а также делает более высокой температуру сгорания смеси и, стало быть, к. п. д.

Для зажигания горючей смеси в обычном паровом котле используется простая свечка. Петер Баррет сконструировал более эффективную систему — электронного зажигания. В качестве горючей смеси использован спирт-ректификат, поскольку он дешев и имеет высокое октановое число. Конечно, керосин, дизельное топливо и другие жидкие сорта тоже будут работать. Но самое интересное здесь — конденсатор. Конденсация больших количеств пара считается главным затруднением современных паросиловых установок. Смит сконструировал радиатор с таким расчетом, чтобы использовалась водяная пыль. Конструкция работает отлично, система конденсирует влагу на 99%. Вода почти не расходуется — кроме того небольшого количества, которое все же просачивается через уплотнения.

Другая интересная новинка — система смазки. Цилиндры паровой машины обычно смазываются с помощью сложного и громоздкого устройства, распыляющего тяжелую масляную пыль в паре. Масло оседает на стенках цилиндров и затем выбрасывается с отработанным паром. Позже масло необходимо отделить от водяного конденсатора и возвратить в систему смазки.

Барреты использовали химический змульсигатор, который вбирает оба элемента — воду и масло и затем разделяет их, устраняя, таким образом, необходимость в громоздком инжекторе или механическом сепараторе. Испытания показывают, что при работе химического эмульсигатора не образуется осадков ни в паровом котле, ни в конденсаторе.

Интересен также механизм типа сцепления, который напрямую соединяет двигатель с ведущим валом и карданной передачей. Машина не имеет коробки перемены передач, скорость контролируется изменением впуска пара в цилиндры. Использование системы «впуск-выпуск» позволяет без затруднений поставить двигатель в нейтральное положение. Пар может направляться в двигатель, нагревать его и в то же самое время приводить паровой котел в положение готовности к активной работе, сохраняя в нем постоянное близкое к рабочему давление. Паровой двигатель развивает мощность 30— 50 л. с., а галлона топлива хватает на передвижение машины на расстояние 15—20 миль, что вполне сравнимо с расходом топлива у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Контрольная система довольно сложна, но полностью автоматизирована; приходится следить только за рулевым механизмом и выбирать требуемую скорость. При испытаниях автомобиль достиг скорости около 50 миль в час, но это предел, поскольку шасси машины не соответствовало мощности двигателя.

Таков результат. Все это — пока эксперименты. Но как знать, не явимся ли мы свидетелями нового господства пара на дорогах — теперь уже не железных, а шоссейных.

Источник статьи: http://modelist-konstruktor.com/avtosalon/avtomobilem-dvizhet-par

Паровые автомобили — что и как это было

Статья о паровых автомобилях: история создания, интересные модели и их описание, характеристики, фото. В конце статьи — видео про парковой трайк.

Однако человечество за свою историю знало и иные источники энергии — например, паровые двигатели, которые применялись в некоторых типах машин.

Пар как двигатель прогресса

Вехи создания паровых машин:

- Первый паровой двигатель в истории был придуман и реализован инженером Героном Александрийским, жившим две тысячи лет назад в Греции. Он и сам не понял, зачем изобрел игрушку-шар, вращавшуюся вокруг своей оси, приводимую в движение поднимающимся снизу паром. Технология, не найдя применения, канула в небытие на полторы тысячи лет.

Иезуит Фердинанд Вербст построил и подарил китайскому императору (1672) игрушку — крошечный самодвижущийся автомобиль, работающий на пару.

Исаак Ньютон нарисовал чертежи паровой телеги, где за счет котла с соплом и ручного стравливания пара конструкция могла бы перемещаться.

Томас Ньюкмен создал паровой двигатель наподобие современных, только с очень большим котлом, который приспособил в качестве машины по откачиванию грунтовых вод.

Джеймс Уатт довел до ума конструкцию Ньюксмена, приладив к ней конденсатор и зациклил процесс преобразования пара в воду и наоборот. Полученный агрегат он умудрился поставить на раму и опробовать движение, инициируемое паром. Получив патент на изобретение, он сильно умерил пыл других разработчиков сходной идеи.

Николай Жозеф Кюньо, артиллерийский французский инженер, придумал самодвижущуюся повозку на пару для перевозки пушек. Внутри конструкции весом под тонну находился медный цилиндр, который заполнялся паром, после чего происходил впрыск воды, а образующийся вакуум втягивал поршень.

Перемещаться паровая телега могла лишь километр, после чего требовалась «дозаправка» кипящей водой. Зато перевозить на этот километр она могла до двух тонн груза.

Идея командованию понравилась, конструктору дали «добро» и 20 000 франков на доработку идеи. В итоге телега научилась двигаться со скоростью 7 км/ч довольно долго за счет установленной топки под котлом. Этой скорости хватило, чтобы паровая телега совершила первое ДТП, протаранив стену дома из-за поймавшего «клина» колеса. Французская «бабушка» парового автомобиля нынче хранится в музее.

Сильвестр Роупер создал первый прообраз мотоцикла – паровой велосипед. Соседи пытались воззвать к стражам порядка, такой шум производил созданный изобретателем велосипед – но увы, законов, запрещающих кататься на двух колесах, еще не было!

Ричард Тревитик, а позже доработавший идею Вальтер Хэнкок, стали создателями парового омнибуса — коммерческого транспорта, способного проезжать до 32 километров.

Первые паромобили

В самом начале 1906 года водитель Фред Мариотт, управляя паромобилем, построенном на производстве, принадлежащем «Братьям Стенлей» и пророчески названом «Ракета», впервые в истории сумел разогнаться до 205 км/ч.

Это звучало триумфально! Ведь машина, движимая паром, обгоняла все транспортные средства, включая самолеты. Зафиксировав очередной скоростной рекорд в 240 км/ч гонщик разбился насмерть.

Уже начало ХХ века ознаменовано было тем, что на дорогах уверенно ездили паровые автомобили, преимущественно грузовые. Они от первых автомобилей на бензине отличались рядом факторов:

- долговечностью;

- надежностью;

- всеядностью (работать могли на любом горючем топливе от угля до соломы).

Паровые машины отличались малым скоростным режимом (не более 50 км/ч) — им надо было постоянно иметь в запасе большой объем воды, а отработанный пар постоянно уходил в атмосферу. Паровые автомобили широко использовались в Европе до начала 1940-х годов, а в Бразилии их выпуск велся серийно даже спустя десятилетие.

У паровичков были существенные минусы:

- твердое топливо на выходе превращалось в большую кучу золы;

- выхлопы и дым содержал в высоких концентрациях серу и копоть;

- растопка твердотопливного котла была длительной, занимая не менее пары часов. Кому-то в голову пришла мысль отапливать дома, оставляя паровые машины подключенными на ночь к системе отопления. Если он работал ночь напролет, то паромобиль не надо было раскочегаривать по новой — ему хватало 15 минут для возможности вновь продолжить движение.

«Спиртомобиль»

Инженерам казалось, что двигатель внутреннего сгорания непригоден для транспорта. Он глохнет, если его притормозить, и его нельзя запустить после размыкания трансмиссии.

Двигатель внутреннего сгорания также не способен был развить тягу в различном скоростном диапазоне, он не запускался без «костыля» в виде трансмиссии.

Машина, запускаемая паром, казалось, сама мимикрирует под любое изменение дорожной ситуации. Растущее сопротивление приводило к тому, что двигатель замедлял вращение, увеличивая параллельно крутящий момент. Когда сопротивление уменьшалось, вращение – увеличивалось. Поэтому создатели паромобилей всячески боролись за создание компактного парогенератора, способного двигать машину без участия дополнительных приспособлений в виде сцепления и коробки передач.

Люди выяснили, что сгорающее топливо в цилиндре ДВС выбрасывает в атмосферу много токсичного вещества. Небольшой автомобиль с бензиновым двигателем способен в течение часа работы выработать столько вредных субстанций, что если бы небольшое пространство вокруг него было бы замкнуто, это привело бы к смерти находящихся рядом людей.

Парогенераторная горелка менее токсична на выходе — топливо сгорает при неизменяемых показателях, способствуя полноценному завершению реакций.

Важный фактор экономичности машины заключается в количестве потребляемого топлива. Так, американская «звезда» на паровой тяге «Добль-Беслер», собранная в середине 1920-х годов, имела массу в 2 с хвостиком тонны. При этом расход топлива составлял 18 литров на сотню километров. Для своего времени это был очень хороший показатель — более того, он оставался эталонным почти сорок лет.

Парогенераторная горелка перерабатывала жидкость в любом виде. Паромобиль продолжал движение на керосине и спирте, работал на бензине, мазуте, даже на растительном масле. И это было вовсе не попыткой удешевить процесс заправки — просто машины типа «Добль» были всеядны, но доступны лишь миллионерам.

От самогонного аппарата – к четырехколесному агрегату

Парогенератор являлся самым главным элементом машины на пару. Разработку удалось воплотить детройтским инженерам, братьями Добль. Они последовательно соединили десять плоских змеевиков, помещенных в корпус из стали, охлаждаемый водой.

Прохладная жидкость накачивалась в расположенные вокруг выдерживающего высокие температуры корпуса охлаждающие трубы, где происходил ее подогрев. Это сводило к минимуму теплопотерю. После чего жидкость наполняла змеевики, чтобы, закипев, стать паром с температурой 4,5 тысячи градусов по Цельсию и давлением в 120 атмосфер.

Братья Добль стремились к увеличению температуры, а также давления, что в совокупности повышало КПД. Инженерам удалось сделать парогенератор довольно легким и незатратным.

Сдвоенные цилиндры перерабатывали пар. Сначала он нагнетался в верхушку меньшего диаметра, где, расширившись, вырабатывал энергию. Затем он «переходил» в больший цилиндр, в его нижнюю часть, осуществляя дополнительную работу.

Два этапа расширения оказывались крайне полезными, когда машина ездила по улицам. Во время начала движения и при разгоне поступали значительные объемы пара, но, когда необходимости в максимальной энергоотдаче не было, они расширялись единожды.

Отработавшие пары передавали охлажденной жидкости, стремящейся в парогенератор, тепло. В жидкое состояние пар возвращался лишь в конденсаторе. Влага в парогенератор поступала порционно, ровно столько, чтобы паровая машина могла сделать один-два движения поршня. Поэтому по факту парогенератор вмещал в себя небольшое количество воды, что делало его безопасным для взрыва.

Если трубка рвалась, пар попадал в топку, отключая горелку. И даже такой случай произошел всего единожды, когда машина вдруг перестала заводиться после двух сотен километров пробега. Ремонт и замена вышедшего из строя змеевика заняли ровно один час.

«Добль» миллионеров

Незадолго до развязывания Германией войны в Европе на нынешнем ЗИЛе, носившем тогда название Московского автозавода имени Сталина, решили выпускать эксклюзивную модель автомобиля.

Кузов красавца украшало красное дерево. Он стоял на хромоникелевых стальных шасси, произведенных фирмой «Паккард». За образец советские конструкторы взяли паромобиль «Добль», собранный в 1924 году американской компанией «Беслер».

Управлять скоростью можно было при помощи педали, подающей пар. Время от времени требовалось лишь сменять фазу прекращения впуска в цилиндр пара. После включения зажигания автомобилю требовалось 45 секунд, чтобы начать движение. Еще пара минут, и машину можно было ускорить до 150 км/ч.

Паромобиль двигался ровно и тихо. Он пришелся ко двору советской элиты, его испытания продолжились уже после заключения мира с Германией. Один из принимающих участие в разработке советской версии «Добля», А.Н.Малинин, отвечал за испытания образца.

Для определенных тестов используются в автопромышленности стенды для испытаний с беговыми барабанами. Автомобиль загоняется на стенд так, чтобы ведущие колеса оказывались строго на барабанах. В итоге они крутятся, заставляя вертеться колеса и имитируя езду по дороге. При этом машина стоит с работающим двигателем.

Когда инженер-испытатель Малинин и огромный авторитет в теоретической автомобилестроительной области профессор Чудаков сели в машину, последний нажал кнопки и затих. Минут через пять Малинин не выдержал: «Не пора ли заводиться?». На что профессор ответил: «Мы уже давно едем, на спидометре 20 километров». Скорость была вполне приличная, но, чтобы ухо уловило хоть какой-то звук работы парогенератора, надо было вплотную прижиматься в выхлопной трубе.

Семидесяти литров воды с избытком хватало на полтысячи километров пробега, а проблемы, требующие выпуска пара, случались крайне редко. Поэтому в автомобиле, в котором все детали были четко и точно подогнаны друг к другу, ничего не шумело.

Участь паровых машин

Если паромобили были столь удобны и хороши, почему же именно автомобили с ДВС сумели занять нишу в автомобильной среде?

Дело в том, что двигатель на пару имел весьма сложную автоматику и множество всяческих дополняющих друг друга агрегатов. При этом его изготовление выходило дороже, а КПД он выдавал меньший.

Еще одним минусом стал его большой размер, в частности – бак с запасом воды. Про экологичность тогда еще никто не задумывался, в итоге паровая машина оказалась постепенно вытеснена с рынка более дешевыми автомобилями с ДВС.

День сегодняшний

Вытесненные с рынка, паромобили нет-нет да и будоражат умы инженеров. В 2009 году на треке болид на пару Inspiration, хищный и обтекаемый, сумел установить новый рекорд машин на паровой тяге – 225 км/ч.

Мощность болида составляла 360 л.с., а движение запускалось двумя турбинами с давлением в 40 бар, которые нагнетали 12 современных бойлеров.

Остается открытым вопрос – на чем бы мы колесили сегодня, озаботься человечество проблемой сохранения окружающей среды на полсотни лет раньше?

Видео про парковой трайк:

Источник статьи: http://fastmb.ru/autonews/autonews_mir/3722-parovye-avtomobili-chto-i-kak-eto-bylo.html