Кто и когда изобрел первый паровоз в мире?

Ричард Тревитик

Спустя 7 лет Тревитик разработал более совершенную конструкцию машины, способную двигаться со скоростью до 30 км/ч. Название «Catch Me Who Can» было дано этой модели не случайно: в Лондоне устраивались целые соревнования в скорости машины с лошадьми.

Последователи Тревитика

Еще один вариант паровоза был создан механиком Форстером и кузнецом Хэкуортом – их машина получила название «Пыхтящий Билли», что объяснялось громким шумом при выпуске пара. Конструкция получилось удачной, так как большую часть элементов воссоздали по аналогии с первой моделью Тревитика.

В 1813 году был построен паровоз «Блюхер», который придумал Джордж Стефенсон. Правда, ему пришлось потрудиться, чтобы его транспортное средство стало совершенным, и совершенство оно обрело только к 1816 году, когда был выпущен третий вариант, способный везти поезда весом до 50 тонн, развивая скорость 10 км/ч.

Черепановы

Черепановы стали первыми, кто создал паровоз в России, но их машина не оказалась востребована, а большинство моделей приобреталось за рубежом. К 1880 году количество паровых агрегатов в нашей стране значительно увеличилось, хотя их производство занимало только треть рынка. Но считается, что именно наши инженеры смогли разрушить монополию Англии на их производство. Эра паровозов длилась до 50-х годов XX века, а созданные транспортные средства эксплуатировались еще в 70-е годы. Сегодня увидеть первые паровозы можно разве только в музеях.

Источник статьи: http://www.techcult.ru/technics/2731-kto-izobrel-parovoz

Изобретение паровоза и автомобиля

Сообщение по физике

«Изобретение автомобиля и паровоза»

От греческого «аутос» – сам и латинского «мобилис» – подвижный в европейских языках сложилось прилагательное «автомобильный», по-русски «самодвижущийся». В словарях ещё есть оговорка – сухопутный, на колёсах, безрельсовый, приводится в действие не мускулами людей или животных.

Первые известные чертежи «самодвижущейся» тележки принадлежат известному итальянскому ученому Леонардо да Винчи. В 1490 году он сконструировал повозку с пружинным двигателем. В 2004 году эксперты Музея истории науки из Флоренции построили по чертежам этот автомобиль.

На одном заводе он проехал 50 метров.

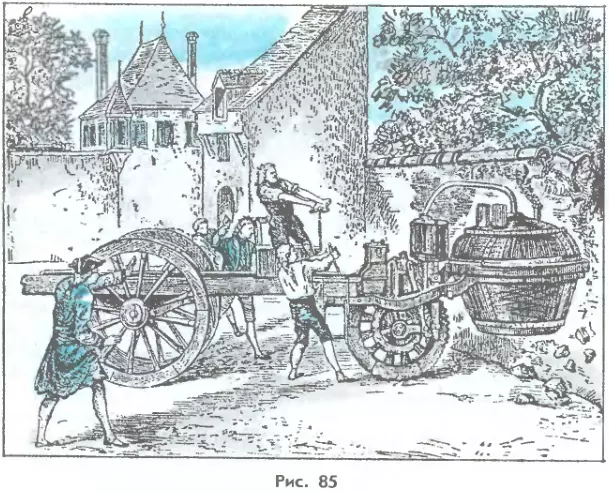

В 1770 году французский изобретатель Жозеф Кюньо построил трехколёсный тягач с паровым двигателем для передвижения артиллерийских орудий. Его считают предшественником не только автомобиля, но и паровоза. Паровые тележки для обычных дорог строились также и в других странах, однако они были тяжёлыми и неудобными, поэтому широкого распространения не получили.

В 1791 русский изобретатель Иван Кулибин построил повозку-самокатку, приводимую в движение предварительно раскрученным маховым колесом.

Этот автомобиль имел тормоз, коробку скоростей, подшипники качения и т.д.

Всего известно более четырёхсот конструкций, претендующих на звание первого автомобиля. Долгие споры о приоритете тех или иных стран, изобретателей и конструкций заставили выработать четыре необходимые и достаточные условия для определения приоритета. Первое – разработка конструкции транспортной машины. Второе – оформление юридического документа, патента. Третье условие – постройка работоспособного опытного образца и его публичные испытания. И четвертое – организация производства изделия.

Все эти 4 условия первым формально выполнил Карл Бенц. 29 января 1896 года для своей трехколесной моторной коляски он получает патент DRP №37435 и налаживает её производство. Поэтому Бенц официально признан изобретателем автомобиля. Однако фактически его обогнал Готлиб Даймлер.

Даймлер не патентовал автомобиль. Даймлер создал и запатентовал в 1883 году свой двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для самых разных транспортных средств. В 1885 году он испытывает его на мотоцикле и 29 августа, на полгода раньше Бенца получает патент DRP №36423 на первый в мире мотоцикл. Этот мотоцикл имел по бокам поддерживающие колёса, как на современном детском велосипеде. Почему же не считать его первым четырёхколёсным автомобилем. Тем более, что запатентованный Бенцем автомобиль тоже не имел кузова.

В 1886 году Даймлер заказывает у каретного мастера кузов, отличающийся от кареты только отсутствием оглоблей. Для поворотов служил рычаг, выведенный наверх к водителю. А вместо лошадей карету тянул мотор Даймлера, передавая усилие через ремённую передачу на задние колёса. Почему же Бенц тоже не воспользовался готовым кузовом, а создал свою хлипкую конструкцию на трёх велосипедных колёсах? Скорее всего, имеющийся у него двигатель чужой конструкции, только усовершенствованный Бенцем, не смог бы потянуть тяжёлую машину.

А Даймлер в 1887 году успешно испытывает свой двигатель на лодке, но тоже не патентует катер. В том же году он проводит испытания железнодорожной дрезины и пожарного насоса с бензиновыми двигателями. Годом позднее состоялся полёт аэростата, воздушные винты которого вращал двигатель Даймлера.

Как только паровая машина получила распространение, нашлось много изобретателей, пытавшихся приспособить ее для нужд транспорта – в качестве двигателя для самодвижущейся повозки. У Ричарда Трейвисика возникла идея поставить паровой автомобиль на рельсы. В 1804 году в Англии был создан первый паровоз – транспортное рельсовое средство, использующее в качестве двигателя паровую машину. Основные составные части паровоза: паровой котёл,паровая машина, тендер, где помещаются запасы топлива и воды. В результате сгорания топлива тепло через стенки топки передаётся котловой воде, которая превращается в пар. Паровая машина преобразует тепловую энергию в механическую энергию. Движение поршня в паровых цилиндрах, через шатунно-кривошипный механизм передаётся движущим колёсам.

Этот паровоз представлял собой цилиндрический паровой котел, покоившийся на двух осях. Топка располагалась впереди под дымовой трубой, так что тендер (повозку с углем, где сидел кочегар) приходилось прицеплять впереди паровоза. Длинный горизонтальный цилиндр 210 мм в диаметре имел ход поршня в 1,4 м. Шток поршня далеко выдавался впереди паровоза и поддерживался особым кронштейном. С одной стороны паровоза имелась сложная зубчато-колесная передача на обе оси, с другой – большое маховое колесо, как у фабричной паровой машины. 4 года спустя Трейвисик построил в Лондоне круговую железную дорогу, по которой локомотив двигался со скоростью 20 км/час без груза и со скоростью 8 км/час с грузом в 10 т. Паровоз Трейвисика жег и возил с собой такое количество угля, что изобретение не давало никаких коммерческих выгод и заглохло, т. к. усилить машину Трейвисик не смог. Кроме того оказалось, что чугунные рельсы не могли выдерживать тяжелую машину. Паровоз Трейвисика быстро приводил рельсы в негодность, так как был слишком тяжел для путей, рассчитанных на небольшие вагоны с «лошадиным приводом». В последующие годы Трейвисик сконструировал и построил еще несколько паровозов.

Другой изобретатель, Брунтон, в 1813 году соорудил паровоз с двумя механизмами, которые наподобие ног должны были отталкиваться от земли и двигать машину вперед (при первом же испытании этот паровоз взорвался, так как при расчете котла были допущены ошибки).

В 1815 году Блекетт и Хедлей собрали очень хороший паровоз, получивший название «Пыхтящий Билли». Очень долго конструкторы бились над проблемой, стоявшей перед всеми изобретателями паровоза того времени, – как уменьшить нагрузку на ось, чтобы локомотив не ломал рельсов.

Поначалу это происходило слишком часто, так что перед каждой поездкой тендер приходилось нагружать запасом чугунных рельс. Наконец Блекетт и Хедлей поставили котел на одну раму с тендером, снабдив ее четырьмя парами колес, так что «Билли» имел четыре ведущих оси. Только после этого он перестал портить пути. Этот паровоз эксплуатировался на руднике до 1865 года, после чего был сдан в Лондонский музей.

Удачнее других оказались локомотивы, сконструированные и построенные Джорджем Стефенсоном.

В 1812 году Стефенсон предложил своему хозяину проект своего первого паровоза. Паровоз, получивший имя «Блюхер», включился в работу по обслуживанию рудника. «Блюхер» мог перевозить груз весом 30,5 т, но не мог брать крутых подъемов и развивал с нагрузкой скорость всего 6 км/ч. По многим параметрам он уступал «Пыхтящему Билли» и после года эксплуатации оказался лишь немногим выгоднее использовавшихся до этого лошадей. Причиной неудачи была слабая тяга.

В 1815 году Стефенсон построил свой второй паровоз. В этой конструкции он отказался от соединения осей зубчато-колесной передачей. Вертикальные паровые котлы были поставлены прямо над осями, и движение от поршней передавалось непосредственно на ведущие оси, спаренные между собой цепью.

В 1816 году был закончен третий паровоз «Киллингуорт». Для него Стефенсон впервые придумал и применил рессоры.

В 1821 году один из шахтовладельцев Дарлингтона основал компанию по строительству железной дороги от Дарлингтона к Стоктону и поручил ее сооружение Стефенсону. В сентябре 1825 года по дороге торжественно прошел первый поезд из 34-х вагонов. Шесть из них были нагружены углем и мукой, на остальных были размещены скамейки для публики. Тащил все эти вагоны новый паровоз «Передвижение», которым управлял сам Стефенсон. Средняя скорость составляла 10 км/ч. Впереди локомотива скакал верховой с флагом, прося публику освободить рельсы. На отдельных участках ему приходилось мчаться во весь опор, потому что поезд разгонялся до 24 км/ч. Вместе с остальным грузом эта публика весила около 90 т.

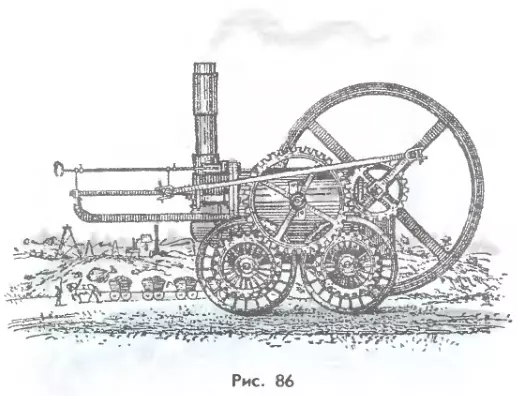

В 1829 году дирекция транспортной компании Манчестер-Ливерпульской дороги объявила свободный конкурс на лучшую конструкцию локомотива. Стефенсон выставил в Рейнхилле свой новый паровоз «Ракета», построенный на его заводе по последнему слову тогдашней техники. «Ракету» можно было считать уже вполне совершенным паровозом, так как она имела все важнейшие черты позднейших локомотивов: 1) топка была окружена водой котла; 2) котел был расположен горизонтально и имел дымогарные трубы; 3) пар уходил в дымовую трубу, что усиливало тягу и увеличивало температуру топки; 4) сила пара передавалась колесам через шатуны без всяких зубчатых передач. На испытаниях «Ракета», идя порожняком, развила рекордную для тех времен скорость 48 км/ ч. При собственном весе 4,5 т этот паровоз свободно тянул поезд общим весом 17 т со скоростью 21 км/ ч. Скорость движения паровоза с одним пассажирским вагоном достигала 38 км/ч. По всем показателям «Ракета» оказалась на порядок лучше всех других локомотивов.

Началась эра паровоза. Ливерпуль-Манчестерская дорога была первым в истории крупным, технически правильно осуществленным проектом железнодорожного строительства.

Эра паровозов продолжалась до 1950-х годов, когда их производство было полностью свернуто. В большинстве стран оставшиеся паровозы эксплуатировались до середины 1970-х, затем лишь небольшая часть была оставлена в резерве на случай энергетического кризиса, а некоторые переданы в музеи или на туристические маршруты.

Источник статьи: http://smekni.com/a/219345/izobretenie-parovoza-i-avtomobilya/

Изобретение автомобиля и паровоза

Пропагандируя как можно более широкое использование паровых машин, Уатт тем не менее был противником их применения на транспорте. Его опасения имели основания: взрывы паровых котлов в то время были нередким явлением. Но остановить технический прогресс было нельзя.

В 1770 г. французский инженер Ж. Кюньо построил первую самодвижущуюся тележку, предназначенную для передвижения артиллерийских орудий. «Тележка Кюньо» приводилась в движение силой давления пара и была первым (паровым) автомобилем. Она была очень громоздкой, трудноуправляемой и при первом же испытании налетела на стену (рис. 85). Несмотря на это, все были в восторге. Парижская газета «Указатель» так охарактеризовала «тележку Кюньо»: «Столь велика была сила ее движения, что невозможно было управлять ею. Встретивши на своем пути каменную стену, она с легкостью ее сокрушила».

Через некоторое время то в одном, то в другом городе стали появляться паровые дилижансы — автомобили с паровым двигателем, предназначенные для регулярной перевозки пассажиров по определенным маршрутам. Почувствовав угрозу своему бизнесу, владельцы конных дилижансов сразу же повели борьбу с новым видом транспорта. Важным аргументом против него послужил взрыв парового котла, который произошел на одном из новых дилижансов в 1834 г. в Шотландии. В этой катастрофе пострадало 5 человек. Газеты того времени постарались придать этой аварии как можно более ужасный вид, изобразив на рисунке десяток разных людей с оторванными руками, ногами и даже головами.

Поддавшись давлению определенных влиятельных кругов общества, английское правительство решило резко ограничить свободу передвижения паровых автомобилей. С этой целью оно ввело специальный налог на их использование и утвердило новые правила дорожного движения:

- Впереди каждого парового дилижанса, на расстоянии пяти метров, должен идти человек с красным флажком. При встрече с каретами или всадниками он должен предупреждать путников о том, что за ним следует паровик.

- Машинистам дилижансов строго воспрещается пугать лошадей свистками. Выпускать пар из машин разрешается только в случае отсутствия на дороге лошадей.

- Скорость движения парового автомобиля не должна превышать в деревне 6 км/ч, а в городе — 3 км/ч.

Но не только конные дилижансы были врагами первых автомобилей. Окончательный удар по ним был нанесен их «младшим братом» — паровозом.

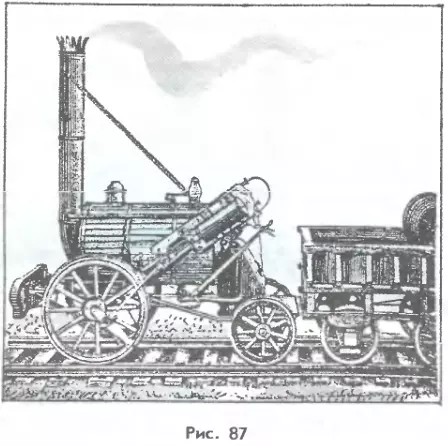

Судьба паровоза тоже была непростой. Первый паровоз (рис. 86) был сконструирован в 1803 г. английским изобретателем Ричардом Тревитиком. Масса паровоза составляла 5 т, и, когда его стали использовать на конной чугунной дороге, он начал ломать рельсы. Через 5 лет Тревитик построил новый паровоз. Он назывался «Поймай меня, кто может!» и развивал скорость до 30 км/ч. Однако заинтересовать промышленников своим изобретением Тревитику не удалось. Его паровоз использовался лишь в качестве аттракциона, перевозя по небольшой кольцевой дороге тележку с несколькими пассажирами. Не имея поддержки, Тревитик разорился и в 1816 г. уехал в Южную Америку.

Из-за несовершенства конструкции, а также отсутствия под ходящих железных дорог паровоз Тревитика не убедил его современников в перспективности нового вида транспорта. В технических кругах того времени многие по-прежнему считали, что паровоз с гладкими колесами не сможет тянуть вагоны, вес которых превышает вес паровоза. Считая, что колеса паровоза при движении поезда должны за что-то цепляться или от чего-то отталкиваться (чтобы не было проскальзывания), некоторые конструкторы стали разрабатывать паровозы со специальными «ногами»-толкачами, паровозы с зубчатыми колесами (движущиеся по зубчатой рейке) и т. п. Вскоре, однако, путем специальных опытов удалось доказать, что сила трения ведущих колес самодвижуще-гося экипажа (включая паровоз) значительно превышает силу трения ведомых колес. Отсюда следовало, что паровоз способен создать силу тяги, достаточную для перемещения вагонов, вес которых превышает вес паровоза. Применение зубчатых колес стало ненужным, и изобретатели вновь вернулись к конструкциям с гладкими колесами.

Решающая роль в развитии парового железнодорожного транспорта принадлежит английскому конструктору и изобретателю Джорджу Стефенсону (1781—1848). Строительством паровозов он начал заниматься с 1814 г. В 1823 г. им был основан первый в мире паровозостроительный завод. Под руководством Стефенсона были построены железные дороги, по которым стали ходить его паровозы. А когда в 1829 г. состоялись соревнования лучших локомотивов, первое место среди них занял паровоз Стефенсона «Ракета» (рис. 87). Его мощность составляла 13 л.с., а максимальная скорость достигала 47 км/ч.

Огромная прибыль, приносимая железнодорожным транспортом, развеяла сомнения в его выгодности даже у самых активных противников паровозов. Те лорды, которые раньше всячески мешали прокладывать железную дорогу через свои земли, теперь были готовы пропустить трассу даже «через свою собственную спальню».

В России первый паровоз был построен в 1834 г. крепостными мастерами-самоучками отцом и сыном Е. А. и М. Е. Черепановыми.

На протяжении более ста лет паровозы были главным транспортным средством как у нас в стране, так и за рубежом. Выпуск паровозов в нашей стране был прекращен лишь в 1956 г., когда они стали заменяться электровозами и тепловозами. Паровые машины на этих локомотивах уже не использовались. Вместо них стали применять электрические двигатели (на электровозах) и двигатели внутреннего сгорания (на тепловозах).

1. Кем был изобретен первый автомобиль? Какой двигатель использовался на нем? 2. Что вы знаете об истории создания паровозов? 3. Какие двигатели используют на электровозах и тепловозах?

Источник статьи: http://phscs.ru/physics8/steam-engine