Ведущий момент и касательная сила тяги

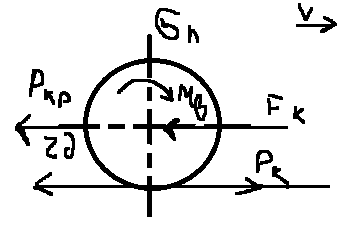

Ведущим колесом называют колесо оси которого кроме нормальной нагрузки Gн и реакции остова Fk приложен ведущий момент Мв под действием, которого в пятне контакта колеса с почвой образуется движущая сила. Касательная сила тяги Рк

Где Pfn+Pfk силы сопротивления качения ведомого и ведущего колеса.

При движении коэффициента сцепления движителей с нагрузкой ϕк определяют по формуле ϕк= Pkϕ/ Gн, где Gн нормальная нагрузка приходящая на ведущие колесо, Pkϕ максимальная касательная сила тяги по сцеплению зависит от ϕк . Наименьшее значение ϕк=0.1 для обледенелых дорог, а для асфальтобетонных покрытий ϕк=0.7-0,8 КПД ведущих колеса ŋк=ŋб*ŋf где ŋб кпд буксования, ŋб= (1-б), ŋf – кпд учитывающий потери на касание

Сцепление с почвой, буксование и КПД колеса

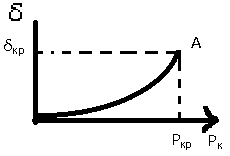

Эфективность ведущих колес оценивается прежде всего по их способности к сцепления с опорной поверхностью, для обеспечения силы тяги(Pk)Теоретически при любом значении Pk происходит проскальзывание и буксование ведущих колес, т.е. снижение скорости движения оценивают коэффициент буксования δ=(Vt-Vd)/Vt зависимость коэффициента буксования от касательной силы тяги Pk можно представить в следующем виде.

Сила тяги соответствует Т.А. на зависимости δ=f(Pk) называется максимальной силой тяги по сцеплению Pkϕ, а соотвествующее ей буксование предельной δкр

В целом тягово- сцепные свойсва МЭС оцениваеют не только силами Ркϕ и Ркд, но и безразмерными показателям коэффициентом сцепления ϕ, ϕ= Ркϕ/Gk

Gk вертикальная нагрузка на ведущие колеса отсюда

ϕcy изменяется от 0 до 4 и находиться в пределах от 0.3 до 0.8.

Для совместной оценки силовых и скоростных потерь у Ведущего колеса используют Кпд колеса ŋк=ŋб*ŋf где ŋб и ŋf учитывает потери на качение и буксование.

Способы снижения вредного воздействия движителя на почву.

1 Технологическому э то содержание технологии возделывания с/х культур включая уменьшение числа проходов (примениением комбинированных агрегатов минимальную обработку почв и использование перегрузочной технологии и т.д)

2. Агрономическому – этот способность почвы противостоять уплотняющим и сдвигающим нагрузкам благодаря большому количеству, органических удобрений, выполнение полевых работ в лучшие агротехнические сроки , а так же качественное выполнение почвообрабатывающих операций.

3. Конструктивному – это совершенствование тракторов, с/х машин и их движителей; уменьшение массы тракторов и с/х машин применение дополнительных колес или мостов тракторов прицепов, а так же применение гусеничных тракторов.

Однако гусеничные такртора имеют ряд недостатков (тихоходность, нецелесообразность использования на дорогах с твердым покрытием )

Применение на колесных тракторах сдвоенных шин , а дополнительных Ведущих мостов, а так же шин имеющих сверхнизкое давление позволяет решать вышеуказанную проблему ( в недостаточной степени) Поэтому с 1960 года начались проводиться исследования на альтернативные движители для снижения давления на почву

Физиком механические свойства почвы и движителя МЭС.

Основные физико механические свойства почвы характеризуются ее структурой и гранулированным составом, плотностью, твердостью и влажностью. Механические свойства почвы зависят от его физического состояния и определяются деформацией. Возникающей под действием приложенных к ней сил. Колесо и гусеница воздействует на почву подвергают ее деформации сжатия и сдвига. от способности почвы выдерживать эти нагрузки зависит глубина колеи и сопротивления качению. Поэтому Основные механические свойства почвы это сопротивления сжатию и сдвигу. Эти сопротивления обусловлены в основном силами сцепления частицу почвы между собой и трением между частицами.

Сопротивление почвы сжатию и сдвигу зависит от ее механической прочности, которая в значительной мере определяется твердостью и влажностью почвы.

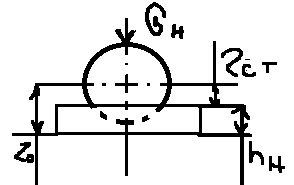

При работе МЭС его движители деформируются. Выделятся 4 вида деформации радиальную (нормальную) поперечную (боковую), окружную и угловую

Радиальная деформация измеряется нормальным прогибом шины hн, статический радиус колеса Zcт определяется как Zст= Z0— hн

В результате образуется пятно контакта площадью F. Оно зависит не только от радиальной деформации, но и от деформации почвы.

40% Полная работа сжатие шины затрачивается на деформации. Ее материала и 60% на сжатие воздуха. Различают шины низкого среднего и высокого давления. Чем выше давление воздуха в шине, тем больше давления колеса на почву с учетом ускорений работы на тракторах применяют шины низкого давления, а на автомобилях высокого и среднего

Тяговые свойства МЭС с 4 мя ведущими колесами.

1. Изменение сцепного веса возможно за счет применения балласта или настройки навесной системы или ее гидравлической части балансировки увеличить сцепной вес трактора или изменить распределение его по осям.

Так на многих универсальных пропашных тракторах при работе с навесными машинами грузы следует навешивать впереди радатора их навешивают так же на передние и задние колеса. На гусеничные тараторы балласт применяется реже, и крепиться впереди. Прирост усилия за счете балласта составляет до 30 % сцепной вес трактора можно эффективно увеличить за счет применение ГСВ и настройки навесной системы.

Однако бесконечно увеличивать сцепной вес невозможно при этом интенсивно увеличивается силы сопротивления качению Pf и снижается интенсивность Pk

За Т.А. сила Рк растет незначительно а Pf увеличивается интенсивно

2.

3. Изменение параметров силового привода сводиться главным образом к включению нескольких ведущих мостов или блокировки несменного дифференциала

Пример если у МТЗ – 80 вед мост задний касательная сила тяги по сцеплению Ркϕ

Φ коэффициент сцепления ведущих колес с почвой.

Ркϕ= G3*ϕ3+ Gn*ϕn В данном случае сила тяги увеличивается на 30%

Дата добавления: 2014-11-24 ; просмотров: 710 ; Нарушение авторских прав

Источник статьи: http://lektsiopedia.org/lek-42503.html

Информационный портал

1.3. Касательная сила тяги и ее ограничение

Рассмотренные процессы можно распространить на колесную пару. Сила F, действующая на оба колеса колесной пары, является Касательной силой тяги движущей колесной пары. Сумму сил F всех движущих колесных пар называют Касательной силой тяги локомотива FK или просто Силой тяги локомотива.

При испытаниях локомотивов силу тяги измеряют на автосцепных приборах. Эта сила тяги Fa при постоянной скорости движения равна касательной силе тяги за вычетом силы сопротивления движению локомотива W’. В случае увеличения скорости необходимо дополнительно вычесть часть силы тяги FK3, затрачиваемую на увеличение запаса кинетической энергии локомотива, а при снижении скорости — прибавить такую силу. Следовательно, в общем случае:

Эту формулу обычно используют для определения силы тяги на автосцепных приборах по известной касательной силе тяги при неизменной скорости движения (Ркэ = 0) и известном сопротивлении движению локомотива или при тех же условиях — для определения касательной силы тяги по измеренной силе тяги на автосцепке.

Чтобы увеличить касательную силу тяги F, нужно создать ббль-ший вращающий момент на колесной паре, а следовательно, и ббль-шую силу F2 (см — Рис — 1-1). Однако силу F2 можно увеличивать только до предельного значения силы сцепления:

Если F% превысит Fcu, то колесо начнет проскальзывать относительно рельса — боксовать Joycasino огромный выбор игр, скачать. . Отношение наибольшей силы тяги или силы сцепления к нагрузке от колесной пары на рельсы называют коэффициентом сцепления одной колесной пары (оси) ц/0:

Где F — наибольшая сила тяги колесной пары или сила сцепления, Н; тло|7 — нагрузка от колесной пары на рельсы, кН, определяемая как произведение массы, приходящейся на одну колесную пару локомотива Т„0, в тоннах, и ускорения свободного падения G = 9,81 м/ с2; 1000 — переводной коэффициент кН в Н.

При неизменной нагрузке от колесной пары на рельсы коэффициент сцепления \у0 характеризует силу сцепления, а следовательно, и наибольшую силу тяги. В случае возникновения боксования сила F Снижается, так как сила трения колес о рельсы меньше силы сцепления, которую можно представить как силу трения покоя при скорости скольжения, равной нулю. Боксование колесной пары — вредное явление. Оно вызывает повышенный износ колес и рельсов. При значительном увеличении частоты вращения колесной пары возможно повреждение связанного с ней тягового электродвигателя.

Силу тяги всего локомотива, FK реализуемую без боксования, определяют как сумму сил тяги, развиваемых каждой колесной парой. Однако обычно одна или несколько колесных пар находятся в наиболее неблагоприятных условиях по сцеплению и начинают боксовать раньше, чем будут реализованы наибольшие силы тяги остальными колесными парами локомотива. Это связано с перераспределением нагрузки от колесных пар на рельсы, расхождением характеристик тяговых электродвигателей, диаметров бандажей и т. д. В результате наибольшая сила тяги локомотива оказывается меньше суммы наибольших сил тяги, развиваемых каждой колесной парой, и ограничивается той из них, которая имеет пониженную силу сцепления.

Поэтому Коэффициент сцепления локомотива у, равный отношению наибольшей силы тяги FK к сцепному весу локомотива Mng, меньше коэффициента сцепления одной колесной пары \|/Q. Сцепным весом называют вес, приходящийся на сцепные колесные пары, т. е. колесные пары, связанные с тяговым электродвигателем.

Нужно отметить, что современные электровозы и тепловозы имеют только сцепные (движущие) колесные пары (бегунковых осей нет), поэтому их сцепной вес равен общему весу локомотива.

Чтобы колесные пары локомотива работали без боксования, должно быть выдержано условие:

Где FK — касательная сила тяги локомотива, Н; Mng — сцепной вес локомотива, кН.

Из формулы (1.6) видно, что при постоянном весе Mng коэффициент сцепления у характеризует наибольшую силу тяги локомотива. Его используют для оценки наибольшей силы тяги локомотива по сцеплению. Зная коэффициент сцепления локомотива, можно определить его наибольшую силу тяги.

Источник статьи: http://anastasia-myskina.ru/rjd/osnovytyagypoezdov/9/886-1-3-kasatelnaya-sila-tyagi-i-ee-ogranichenie.htm

Расчет касательной силы тяги

| Ток Iд, А | Скорость V, км/ч | Сила тяги электродвигателя Fkд, кН | Касательная сила тяги локомотива Fk, кН |

| . . . | . . . | . . . | . . . |

| . . . | . . . | . . . | . . . |

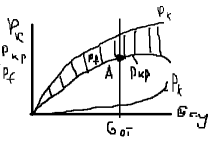

Данные 2 и 4 столбцов таблицы 12.1 являются координатами точек искомой тяговой характеристики. Нанеся эти точки на планшет с системой координат Fk,- V и соединив их плавной кривой (с помощью лекала), получаем тяговую характеристику локомотива Fk=f(V).

На построенную тяговую характеристику следует нанести ограничения силы тяги по сцеплению колес локомотива с рельсами и по конструкционной скорости.

Для наложения на тяговую характеристику ограничения по условию сцепления движущих колес с рельсами необходимо рассчитать и построить зависимость наибольшей касательной силы тяги, которая может быть реализована локомотивов при отсутствии боксования колес, от скорости движения Fсц=f(V) ,

где Fсц – наибольшая сила тяги локомотива, допускаемая по условиям сцепления колес с рельсами, кН;

Рсц – сцепной вес локомотива (нагрузка, передаваемая от движущих колес на рельсы), кН.

где П – нагрузка от движущей колесной пары на рельсы, кН;

m — число движущих колесных пар локомотива (равное количеству тяговых электродвигателей);

Правилами тяговых расчетов для поездной работы установлены следующие эмпирические формулы для определения

1) электровозы постоянного тока:

2) электровозы переменного тока:

3) тепловозы серии ТЭ10:

4) остальные тепловозы (производства стран СНГ)

Здесь V – скорость движения локомотива, км/ч.

Величина Fсц вычисляется для нескольких значений скорости (0, 10, 20, 30, 40, 50 и т.д. км/ч).

Результаты расчета зависимости Fсц=f(V ) удобно свести в таблицу 12.2.

Расчет силы тяги по условию сцепления колес с рельсами

| Скорость V, км/ч | Коэффициент сцепления,  | Сила тяги по сцеплению Fсц, кН |

| . . . | . . . | . . . |

| . . . | . . . | . . . |

По данным столбцов 1 и 3 таблицы 12.2 наносим точки на планшет с тяговой характеристикой и соединяем их плавной кривой. Это и будет графическая зависимость Fсц=f(V ) – ограничение по условиям сцепления движущих колес локомотива с рельсами.

Ограничение по конструкционной скорости наносится в виде вертикальной линии, проходящей через значение Vконст.

Пример тяговой характеристики с нанесенными ограничениями, построенной указанным способом, представлен на рисунке 12.7.

Построение выполняется на миллиметровой бумаге. Тяговая характеристика и ограничивающие линии проводятся остро заточенным карандашом. Для построения рекомендуются следующие масштабы:

скорость V : 1 км/ч – 1 мм;

сила тяги F: 50 кН – 10 мм.

В точке пересечения кривой Fсц=f(V ) и тяговой характеристики Fk=f(V) полностью используется как сцепной вес локомотива, так и мощность тяговых электродвигателей.

Поэтому режим работы локомотива, соответствующий этой точке (Fkр и Vр) может быть принят за расчетный при определении массы состава.

Касательная мощность локомотива (на ободе движущих колес) при расчетных тяговых параметрах (Fkр и Vр) может быть вычислена по формуле:

Источник статьи: http://studopedia.ru/17_6478_raschet-kasatelnoy-sili-tyagi.html