Шофёром маршала Жукова был туляк

Практически всю войну за рулём машины легендарного полководца Георгия Жукова находился уроженец Тулы Александр Бучин — профессиональный автомобилист и мастер спорта по мотокроссу.

Автору этих строк посчастливилось лично знать человека уникальной судьбы — шофёра-фронтовика, исколесившего с Жуковым тысячи километров фронтовых дорог.

Александр родился 2 февраля 1917 года в Туле на Косой Горе (ныне микрорайон на юге города). Затем семья переехала на улицу Коммунаров (ныне проспект Ленина). Именно здесь, в городе оружейников, прошли его детство и юность…

Отец Николай Борисович — московский рабочий паренёк из легендарной Марьиной рощи — был настолько увлечён «самоходными чудо-экипажами», что ещё перед империалистической войной успел поработать по приглашению фирмы «Пежо» автотехником во Франции и даже участвовал в гонках Париж — Бордо. По возвращении домой Николай Борисович продолжил увлечённо заниматься автоделом и заразил этим всех своих сыновей. Перед революционным 1917-м семья оказалась в Туле.

«Сам я из семьи автолюбителя, и, видимо, поэтому стал профессиональным автомобилистом», — с этих слов Александр Николаевич при нашей первой встрече начал рассказ о своём жизненном пути.

После революции старший Бучин создавал автогараж Тульской губЧК, работал в городском автохозяйстве, был одним из организаторов автобусного парка, работал шофёром Тульского угро. В 1933-м, когда Саше исполнилось 16, Бучины уехали в Москву.

Саша рос шустрым мальчиком, дружил с рабочей ребятнёй, рано увлёкся техникой, в 12 лет мог самостоятельно запустить двигатель автомобиля и легко прокатиться по двору и близлежащим улицам. А после переезда в Москву он — уже штатный шофёр автогаража НКВД, хотя ему ещё не исполнилось и 18. Его первая рабочая машина оказалась закреплённой за секретариатом печально известного ГУЛАГа…

В это же время Александр начинает свою долгую спортивную карьеру в «Динамо» — пролетарском спортивном обществе, изначально созданном для занятия спортом сотрудников органов госбезопасности и правопорядка. С бело-синей эмблемой он завоёвывает призы и подаёт большие надежды в мотоспорте.

Однако в декабре 1938 года его призывают на военную службу в войска НКВД и направляют в легендарную дивизию имени Дзержинского.

Но и здесь спортсмен не расстаётся с любимым делом — вскоре садится за баранку персонального автомобиля комдива Павла Артемьева.

Довелось красноармейцу Бучину побывать на советско-финской войне. В начале 1940-го комдив Артемьев получил приказ сформировать и возглавить Отряд особого назначения войск НКВД — для выполнения на финском фронте специальных задач. Разумеется, солдат-срочник не мог знать всех нюансов боевого задания, но по разговорам комдива с офицерами догадывался: это — охрана тыла Северо-Западного фронта, ликвидация финских диверсионных групп…

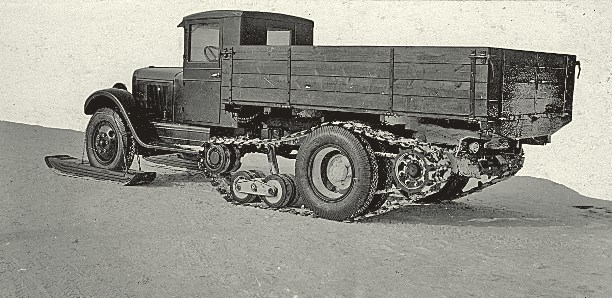

Глубокий снег и разбитые танками дороги оказались непреодолимым препятствием даже для приспособленной к бездорожью комдивовской М-1. Пришлось пересесть за руль грузового вездехода Зис-33, у которого к передним колёсам крепились специальные лыжи, а на задние надевались съёмные полугусеницы.

В кабине этого «внедорожника» Бучин возил по делам службы своего комдива. Но и в собственном тылу было не менее опасно, чем на фронте. Досаждали «кукушки» — замаскированные на деревьях снайперы противника, для которых самая заманчивая на фронтовых дорогах цель — шофёр.

В декабре того же года закончился срок солдатской службы. Благодаря положительным рекомендациям Бучина взяли в Отдел охраны правительства и дипкорпуса, входившего в состав Главного управления госбезопасности НКВД СССР на должность шофёра-разведчика 1-й категории. Сразу же посадили за руль автомобиля сопровождения видного деятеля болгарского и международного коммунистического движения Георгия Димитрова. Но поскольку «охраняемое лицо» пользовалось закреплённым за ним авто нечасто, то у Бучина появились возможности для занятия автомотоспортом.

«За это время я не только научился чувствовать дорогу, но и приобрёл необходимые для профессионала навыки преодоления препятствий и удержания машины на трассе, даже в самых сложных условиях», — говорил ветеран.

Утром 22 июня 1941 года Александр, как всегда по выходным, тренировался на гоночном поле «Динамо», готовясь к мотокроссу на первенство Москвы. Здесь он и узнал о начале войны. Гараж особого назначения НКВД сразу же перевели на военное положение, а Бучина назначили водителем машины сопровождения с личной охраной начальника Генштаба генерала армии Георгия Жукова. И с этого момента Александр Николаевич около семи лет с короткими перерывами практически ежедневно находился рядом с легендарным военачальником.

На фронт Жуков выехал на заокеанском «Паккарде», который более подходил для автобанов, а не для военных дорог. Поэтому мудрый генерал вскоре пересел на отечественный полноприводный горьковский внедорожник М-1, способный не останавливаясь ехать и по разбитым дорогам, и по грязи, и по фронтовому бездорожью. А бучинская «эмка» с охраной, вооружённой автоматами ППД (сам шофёр носил на поясе револьвер Наган и финский нож), неотступно следовала за автомобилем генерала армии.

В конце августа 1941-го Резервный фронт под командованием Жукова начал наступательную операцию с целью ликвидации Ельнинского выступа на московском стратегическом направлении, образовавшегося в результате прорыва танковой группы противника. «Под Ельней мне пришлось сутками не вылезать из-за баранки, практически без сна и отдыха, — вспоминал фронтовой шофёр, — всё время в дороге, зачастую под вражеским огнём и бомбёжкой… Но закалённый мотоспортом молодой организм легко выдерживал все эти нагрузки…».

На одной из фронтовых дорог где-то в Калининской области водитель Жукова не справился с управлением, и автомобиль соскользнул в канаву и застрял в грязи.

Начальник охраны генерала Николай Бедов срывающимся от страха за жизнь «охраняемого лица» голосом, крикнул Бучину: «Выручай! Ты же гонщик!»

Александр Николаевич сел за руль вездехода, включил передний мост и враскачку — вперёд-назад — умело вывел его на дорогу. Жуков стоял в стороне и наблюдал за действиями шофёра. Именно эта ситуация, как считал сам Бучин, предопределила всю его судьбу и на многие годы близко свела с полководцем.

Напрочь отметая мнения о грубости и высокомерии маршала, Бучин неизменно отмечал, что лично к нему полководец обращался исключительно на Вы и по имени-отчеству. Правда, иногда, один на один, Жуков благодушно называл своего водителя Сашей.

Но иногда шофёр оказывался свидетелем того, как Георгий Константинович сурово отчитывал нерадивых генералов, но исключительно «за дело». При этом никогда не опускался до брани и личных оскорблений.

Однажды шофёр повез Жукова на НП армии генерала Ивана Конева. На подъезде путь автомобилю преградил шлагбаум. Начальник охраны резко крикнул часовому: «Подымай! Маршал Жуков едет!» Однако боец потребовал предъявить документы, затем даже отвернул воротник кожаного пальто маршала, дабы увидеть погоны со знаками отличия. Это происходило на глазах группы оторопевших и ожидавших разноса генералов. Но маршал, выйдя из машины, громко и доброжелательно поблагодарил часового за бдительность, снял с руки часы и вручил их ему.

Александр Николаевич вспомнил и о том, как стал офицером. В январе 1943-го Жукову после успешного завершения операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которой успешно руководил полководец, первому среди высших военачальников присвоили высшее воинское звание маршала Советского Союза. Бучин отважился и лично решился поздравить Георгия Константиновича с особым знаком отличия. На что Жуков улыбнулся и, похлопав своего верного шофёра по плечу, шутливо произнёс: «Спасибо, Саша! А Вам за мастерство я фельдмаршала присвою».

Шутка Жукова оказалась пророческой: спустя пару месяцев Бучин получил лейтенантские погоны. Оказалось, что в Наркомате госбезопасности, которому из НКВД переподчинили службу охраны высших военачальников, решили, что маршалов должны возить офицеры. А ещё через несколько месяцев на груди шофёра засветилась и первая боевая награда — медаль «За отвагу». Вручал её Бучину в торжественной, насколько это позволяли фронтовые условия, обстановке сам Жуков. Позже к ней добавились ордена Красной Звезды (задним числом) — за участие в обороне Москвы и Красного Знамени — за Берлин.

О своих впечатлениях от поверженной столицы третьего рейха Александр Николаевич мог рассказывать часами. Ведь путь его сюда по фронтовым дорогам, согласно личным подсчётам, растянулся не менее чем на 170 000 километров! С учётом того, что длина экватора чуть более 40 тысяч, выходит, шофёр вместе с маршалом Победы на автомобиле обогнул земной шар не менее четырёх раз!

Бучин говорил и о том, что был одним из свидетелей того, как Георгий Константинович размашисто расписался на стене рейхстага.

Во всех подробностях припомнил и то, как вёз Жукова в Карлсхорст на подписание акта о капитуляции фашистской Германии. Причём Жуков, вопреки протестам начальника личной охраны, приказал везти его не в бронированном «Мерседесе», а подчёркнуто в открытом трофейном «Паккарде», чтобы все видели — маршал-победитель ничего и никого не боится.

Довелось Бучину по приказу Жукова вместе с генералом армии Василием Соколовским встречать в аэропорту Темпельхоф верховного главнокомандующего союзными силами в Европе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, будущего 34-го президента США. Был и такой случай. Маршал следовал в Контрольный совет по управлению Германией, как вдруг раздался рёв сирен и грохот мотоциклов сопровождения — туда же с помпой мчался Эйзенхауэр.

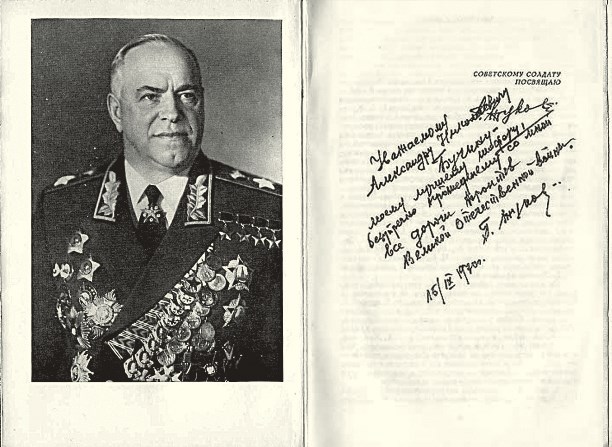

оставил дорогой для Бучина автограф

С блеском в глазах ветеран поведал: «Я обратился к Жукову со словами, мол, непорядок, мы здесь хозяева, а не они». Маршал одобрительно кивнул, и Бучин вдавил педаль газа.

В результате американцы прибыли к месту назначения уже после того, когда Жуков находился в своём кабинете и готовился к совещанию.

В январе 1948-го неожиданно последовало увольнение Бучина в звании капитана из органов МГБ с формулировкой — «за невозможностью использования». Начались ничем не обоснованные гонения на Жукова, бумерангом отразившиеся и на его окружении…

Последняя встреча автомобилиста-фронтовика с легендарным маршалом состоялась в 1970-м, после выхода годом ранее первого однотомного издания его мемуаров «Воспоминания и размышления». На форзаце книги Георгий Константинович оставил дорогой для ветерана автограф: «Уважаемому Александру Николаевичу Бучину — моему лучшему шофёру, безупречно прошедшему со мной все дороги фронтов Великой Отечественной войны». Бучин считал это своей самой лучшей, самой ценной наградой. Бережно хранил книгу и с гордостью показывал её гостям. А когда спустя полвека после разгрома гитлеровской Германии народная молва навеки справедливо окрестила Жукова «маршалом Победы», то Бучина знакомые ветераны прозвали «шофёром Победы».

Александр Николаевич долгие годы проработал в «Совтрансавто», гонял по дорогам Европы фуры, напевая за рулём знаменитую «Песенку фронтового шофёра». За добросовестный труд удостоен ордена «Знак Почёта». Ушёл на пенсию только в 1992 году в 75-летнем возрасте!

В 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация». Во время, которое там отображается, Бучин находился рядом с Жуковым — командующим Одесским военным округом.

«Абсолютный вымысел, — раздражённо прокомментировал сериал Александр Николаевич, — ничего из того, что показано в фильме, не было. Жуков занимался исключительно боевой подготовкой войск, не вмешивался в дела руководства областью и местной милиции, да и „крутых“ бандеровских банд на Одесчине просто не существовало. Но особо покоробил меня эпизод, где признанный во всём мире полководец в исполнении Владимира Меньшова, хлопнув рюмку водки, нелепо отплясывает перед портретом Сталина…».

Ушёл из жизни «шофёр Победы» на 93-м году. Похоронили его на старинном московском Преображенском кладбище рядом с Воинским мемориалом и Вечным огнём.

Автор: Николай Сысоев, военный историк.

Источник статьи: http://myslo.ru/city/tula/tulyaki/shoferom-marshala-zhukova-bil-tulyak

Мерседес Жукова» и другие трофеи, которые Красная армия вывезла из Германии

Красной армия вывезла из оккупированной Германии множество трофеев: от гобеленов и сервизов до автомобилей и бронетехники. Среди них были и такие, которые стали легендой.

«Мерседес» Жукова

«Немецкая броня»

Известно, что Красная армия воевала на трофейной бронетехнике, но мало кто знает, что делала она это уже в первые дни войны. Так, в «журнале боевых действий 34-й танковой дивизии» говорится о захвате 28-29 июня 1941 года 12 немецких танков, которые использовались «для ведения огня с места по артиллерии противника».

Во время одного из контрударов Западного фронта 7 июля воентехник Рязанов на своем танке Т-26 прорвался в немецкий тыл и в течение суток вел бой с неприятелем. К своим он вернулся в трофейном «Pz. III».

Наряду с танками, советские военные часто использовали и немецкие самоходные орудия. Например, в августе 1941 года при обороне Киева были захвачены два полностью исправных «StuG III». Очень успешно воевал на самоходках младший лейтенант Климов: в одном из боев, находясь в «StuG III», за один день боя он уничтожил два немецких танка, бронетранспортер и две грузовые машины за что был награжден орденом Красной звезды.

В целом за годы войны отечественные ремонтные заводы вернули к жизни не менее 800 немецких танков и САУ. Бронетехника вермахта пришлась ко двору и эксплуатировалась даже после войны.

30 июля 1944 года в Финском заливе советскими катерами была потоплена немецкая подводная лодка «U-250». Решение о ее подъеме было принято практически сразу, однако скалистая отмель на глубине 33 метров и немецкие бомбы сильно затягивали процесс. Только 14 сентября подлодка была поднята и отбуксирована в Кронштадт.

В ходе осмотра отсеков были обнаружены ценные документы, шифровальная машинка «Энигма-М», а также самонаводящиеся акустические торпеды «Т-5». Однако советское командование больше интересовала сама лодка – как образец германского кораблестроения. Немецкий опыт собирались перенять в СССР.

20 апреля 1945 года «U-250» пополнила состав ВМФ СССР под наименованием «ТС-14» (трофейная средняя), однако использовать в связи с отсутствием нужных запчастей ее не получилось. Через 4 месяца субмарину исключили из списков и отправили на металлолом.

Когда советские войска добрались до немецкого полигона в Хильберслебене их ожидало множество ценных находок, но особенно военных и лично Сталина внимание привлекло сверхтяжелое 800-мм артиллерийское орудие «Дора», разработанное фирмой «Крупп».

Эта пушка – плод многолетних исканий – обошлась немецкой казне в 10 миллионов рейхсмарок. Своим названием орудие обязано жене главного конструктора Эриха Мюллера. Проект был подготовлен в 1937 году, но только в 1941 вышел первый опытный образец.

Характеристики гиганта поражают и сейчас: «Дора» стреляла 7,1-тонными бетонобойными и 4,8-тонными фугасными снарядами, длина ее ствола – 32.5 м, вес – 400 т, угол вертикального наведения – 65°, дальнобойность – 45 км. Впечатляла и поражающая способность: броня толщиной 1 м, бетон – 7 м, твердый грунт – 30 м.

Скорость полета снаряда была такова, что сначала слышался взрыв, потом свист летящей боеголовки, и лишь затем доходил звук выстрела.

История «Доры» закончилась в 1960 году: орудие было разрезано на части и переплавлено в мартене завода «Баррикады». Снаряды взорвали на полигоне Прудбоя.

Дрезденская галерея

Поиски картин Дрезденской галереи были похожи на детективную историю, однако закончились успешно, и в конечном итоге полотна европейских мастеров благополучно добрались в Москву. Берлинская газета «Тагесшпиль» тогда писала: «Эти вещи взяты в порядке возмещения за разрушенные русские музеи Ленинграда, Новгорода и Киева. Разумеется, русские никогда не отдадут своей добычи».

Почти все картины прибыли поврежденными, однако задачу советским реставраторам облегчали прикрепленные к ним записки о поврежденных местах. Самые сложные работы произвел художник Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Павел Корин. Ему мы обязаны сохранением шедевров Тициана и Рубенса.

Со 2 мая по 20 августа 1955 года в Москве прошла выставка полотен Дрезденской картинной галереи, которую посетили 1 200 000 человек. В день церемонии закрытия выставки был подписан акт о передаче первой картины в ГДР – ею оказался «Портрет молодого человека» Дюрера. Всего в Восточную Германию было возвращено 1240 полотен. Для перевозки картин и другого имущества понадобились 300 железнодорожных вагонов.

Золото Трои

Большинство исследователей считает, что самым ценным советским трофеем Второй мировой стало «Золото Трои». «Клад Приама» (так первоначально называлось «Золото Трои») найденный Генрихом Шлиманом представлял из себя почти 9 тысяч предметов – золотые диадемы, серебряные застежки, пуговицы, цепи, медные топоры и другие изделия из драгоценных металлов.

Немцы тщательно припрятали «троянские сокровища» в одной из башен системы ПВО на территории Берлинского зоопарка. Непрерывные бомбежки и артобстрелы уничтожили почти весь зоопарк, но башня осталась невредимой. 12 июля 1945 года вся коллекция прибыла в Москву. Часть экспонатов осталась в столице, а другая была передана в Эрмитаж.

Долгое время «троянское золото» было спрятано от посторонних глаз, и лишь в 1996 году Пушкинский музей устроил выставку редких сокровищ. «Золото Трои» Германии не вернули до сих пор. Как это ни странно, но Россия имеет на него не меньшие права, так как Шлиман, женившись на дочери московского купца, стал русским подданным.

Цветное кино

Весьма полезным трофеем оказалась немецкая цветная пленка АГФА, на которую в частности был снят «Парад Победы». А в 1947 году рядовой советский зритель впервые увидел цветное кино. Это были фильмы США, Германии и других стран Европы привезенные из советской зоны оккупации. Большую часть кинокартин смотрел Сталин со специально сделанным под него переводом.

Популярностью пользовались приключенческие ленты «Индийская гробница» и «Охотники за каучуком», биографические – о Рембрандте, Шиллере, Моцарте, а также многочисленные фильмы-оперы.

Культовым в СССР стал фильм Георга Якоби «Девушка моей мечты» (1944). Интересно, что первоначально фильм назывался «Женщина моих грез», однако партийное руководство посчитало что «грезить о женщине неприлично» и переименовало ленту.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/russian7/mersedes-jukova-i-drugie-trofei-kotorye-krasnaia-armiia-vyvezla-iz-germanii-5b39c839a83e8300a943fd59