Нормирование скорость движения автомобиля

§ 15. Нормирование скорости движения

Скорость — одно из основных качеств любого транспортного средства. Не является здесь исключением и автомобиль. Но скорость не может и не должна достигаться любой ценой. А дорожные происшествия, гибель и ранения людей в автомобильных авариях-чрезмерно высокая плата за скорость. Вспомним, что ежегодно во всем мире погибает в результате дорожных происшествий более 250 тыс. человек.

Автомобильный транспорт сегодня является наиболее опасным по сравнению с другими, которыми пользуется человек. По американским данным, на 1 млрд. пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте погибает в среднем 1,2 человека, на воздушном — 8,5 человека, а на автомобильном — 16.

Высокий уровень травматизма на автомобильном транспорте еще раз свидетельствует о несоответствии между возможностями современного автомобиля и человека в роли водителя. Это несоответствие заставляет искать новые решения по обеспечению безопасности движения. В настоящее время во многих городах мира функции управления транспортными потоками взяли на себя автоматизированные системы на базе электронно-вычислительной техники. И эти системы не только увеличивают пропускную способность дорожной сети, но и существенно повышают безопасность движения. Разработан ряд проектов, позволяющих в значительной степени упростить процесс управления автомобилем. Ведутся теоретические и экспериментальные исследования по созданию систем, обеспечивающих автоматический контроль за дистанцией между автомобилями и положением каждого автомобиля на полосе движения. Внедрение таких систем позволит исключить столкновения между движущимися транспортными средствами. Однако для реализации этих проектов требуется значительное время. А пока одним из простых и эффективных путей повышения безопасности остается обоснованное нормирование скорости с учетом дорожных условий.

Среди некоторых специалистов существует мнение о том, что ограничение скорости, которое сейчас введено в большинстве стран, должно явиться сигналом для автомобильной промышленности к снижению мощности двигателей, поскольку она полностью не используется. Однако при этом не учитывается ухудшение динамики автомобиля. Автомобили с маломощными двигателями с большим трудом преодолевают подъемы и медленно набирают скорость после остановки у светофора, что приводит к неоправданным трудностям и хаосу в условиях все возрастающей плотности движения. С точки зрения безопасности, как уже отмечалось, оптимальным является транспортный поток, движущийся примерно с одинаковой скоростью. А это возможно при условии, что удельная мощность (мощность на 1 т массы) автомобилей будет примерно одинаковой. Чтобы этого добиться, нужно повышать мощность двигателей, прежде всего у грузовых автомобилей. Кстати, запас мощности двигателя (имеет большое значение для сокращения пути обгона, что также важно для повышения безопасности движения.

Итак, в существующих условиях одним из реальных путей сокращения аварийности на автомобильном транспорте является нормирование скорости движения.

Регламентировать скорость начали еще при появлении первого парового экипажа. В 1865 г. в Англии был принят специальный закон, согласно которому скорость самоходных средств ограничивалась до 4 миль/ч, а в оживленных местах — до 2 миль/ч (этот закон был отменен только в 1896 г. уже после появления автомобилей с бензиновыми двигателями). В 1901 г. Правилами движения в штате Коннектикут (США) был установлен предел скорости 15 миль/ч на дорогах и 12 миль/ч в городах.

В Москве, например, в 1912 г. в Правилах движения отмечалось, что «. управляющему автоматическим экипажем вменяется в обязанность устанавливать, сообразуясь с обстоятельствами, такую скорость, которая не могла бы служить причиной несчастных случаев и нарушений уличного движения. Во всяком случае, скорость для экипажа, вес которого с предельной нагрузкой более 350 пудов, не должна превышать 12 верст в час, безразлично, двигается ли он нагруженным или порожним; для прочих экипажей окорость не должна превосходить 20 верст в час».

Постепенно по мере совершенствования автомобилей эти пределы повышались, и в 1929 г. приказом Народного комиссариата путей сообщения СССР было установлено, что «предельная скорость движения на легковых машинах и мотоциклах в городах и при проезде через населенные пункты не должна превышать 40 км/ч, для грузовиков на пневматиках — 30 км/ч и на грузошинах — 20 км/ч. Первые типовые Правила движения 1940 г. устанавливали ограничение скорости в городах уже до 50 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов и 35 км/ч для грузовиков.

В настоящее время в большинстве стран мира в населенных пунктах скорость ограничена до 50 — 60 км/ч. Например, ограничение скорости до 60 км/ч введено в СССР, Болгарии, Бельгии, Венгрии, Франции, Швейцарии. В ГДР, Австрии, Норвегии, Польше, ФРГ и ряде других стран этот предел равен 50 км/ч, а в Англии несколько ниже — 48 км/ч.

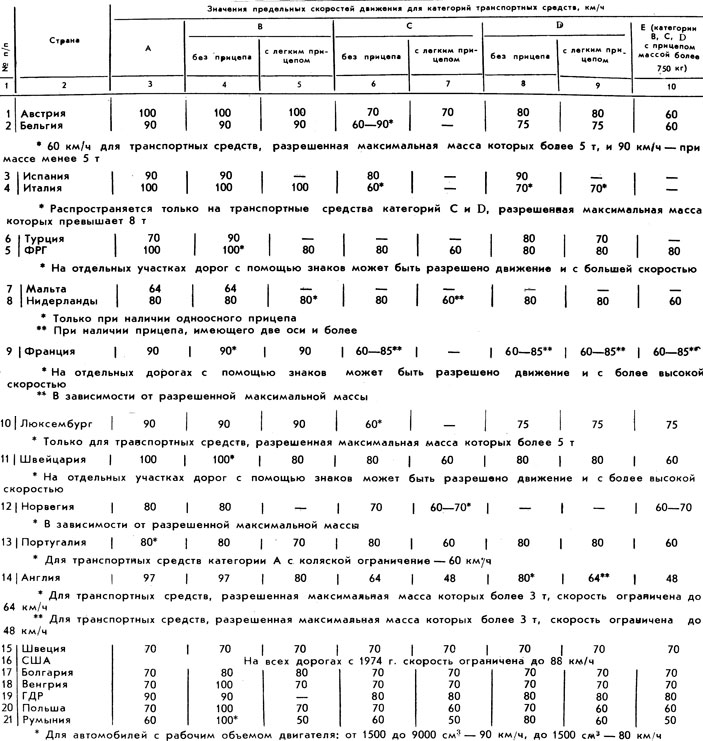

Практически во всех странах мира скорость ограничивают и вне населенных пунктов. На автомагистралях разрешенная скорость, естественно, выше, чем на остальных дорогах. Ограничение скорости зависит и от категории транспортных средств. В табл. 18 приведены данные по ограничению скоростей на дорогах ряда стран.

В соответствии с Конвенцией о дорожном движении к категории А относятся мотоциклы; к категории В — автомобили с разрешенной максимальной массой менее 3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышающим восьми; к категории С — автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т; к категории D — автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя; к категории E — составы транспортных средств с тягачом, относящимся к категории В, С или D.

Из табл. 18 следует, что во всех странах верхний разрешенный предел скорости для легковых автомобилей составляет 80 — 100 км/ч, а для грузовых 60 — 80 км/ч, На автомагистралях большинства стран разрешенная скорость для легковых автомобилей примерно на 20 — 30 км/ч выше, чем на остальных дорогах.

В тех случаях, когда дорожные условия не обеспечивают безопасности движения, скорость может быть ограничена и до более низких пределов с помощью дорожных знаков. Как правило, необходимость дополнительных ограничений возникает на улицах с интенсивным пешеходным движением, в зоне магазинов, школ, спортивных и зрелищных учреждений и т. п. Местные ограничения скорости вводятся также и на участках производства дорожных работ, на закруглениях малых радиусов, при неудовлетворительной видимости, повышенной скользкости покрытия и на других опасных для движения участках.

Наряду с ограничением величины скорости должно устанавливаться и время действия этого ограничения. Например, если скорость ограничивается на участке улицы или дороги, прилегающем непосредственно к територии школы, то, очевидно, реальная потребность в этом ограничении существует только в часы работы школы. Поэтому знак ограничения скорости в подобных случаях дополняют табличкой, указывающей время его действия.

Эффективность знака ограничения скорости существенно повышается, если указана конкретная причина, вызвавшая необходимость данного ограничения. Например, знак ограничения скорости, устанавливаемый совместно со знаком «Ремонтные работы», указывает водителю на характер возможной опасности и убеждает его в обоснованности вводимого ограничения. Ограничение скорости на отдельных участках дорог может вводиться как мера снижения аварийности в периоды высокой интенсивности движения (в часы пик, в отдельные дни недели или месяцы года). Вводимое ограничение способствует выравниванию скоростей внутри транспортного потока и делает его по скоростному режиму более однородным, что обеспечивает большую безопасность движения.

В СССР начиная с 1967 г. на ряде дорог практиковалось введение временных ограничений скорости на периоды высокой интенсивности движения (летние месяцы). Чаще всего исходя из дорожных условий скорость ограничили до 70 — 80 км/ч. Анализ эффективности такого временного ограничения скорости показал, что в период действия ограничения примерно на 15 — 20% сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, особенно заметно уменьшается тяжесть их последствий. При этом средняя скорость сообщения практически остается неизменной, а это означает, что ограничение скорости не отражается на производительности автомобильного транспорта.

Таблица 18. Ограничение скорости движения на автомобильных дорогах (за исключением автомагистралей)

Как известно, с 1 января 1976 г. в нашей стране на дорогах вне населенных пунктов введено ограничение скорости, за исключением отдельных дорог, где условия обеспечивают безопасность движения с высокими скоростями и установлены соответствующие знаки. Вне населенных пунктов верхним пределом скорости для легковых автомобилей является 90 км/ч. Этот же предел распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т и на междугородные и туристические автобусы. Для всех остальных автобусов, мотоциклов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т установлен предел 70 км/ч. Эту скорость запрещается превышать всем водителям со стажем менее двух лет.

Автокраны, самоходные машины и механизмы независимо от того, где они движутся (в населенных пунктах или по загородным дорогам), не должны превышать скорость 50 км/ч. Эта градация выбрана не случайно. Разрыв в максимальной скорости 20 км/ч обеспечивает нормальные условия для обгона и тем самым будет способствовать формированию оптимального транспортного потока. Сами же численные значения ограничений приняты, исходя из анализа фактических условий движения и данных статистики дорожно-транспортных происшествий. Как показали наблюдения, на большинстве дорог нашей страны, имеющих ширину проезжей части 7 — 7,5 м, лишь 10 — 15% автомобилей на отдельных участках развивают скорость выше 90 км/ч. Средние же скорости грузовых автомобилей находятся в пределах 50 — 60 км/ч. Поэтому введенное ограничение максимальных скоростей фактически не отражается на производительности автомобильного транспорта. Вместе с тем оно существенно повышает безопасность движения, поскольку транспортный поток становится более однородным по скорости.

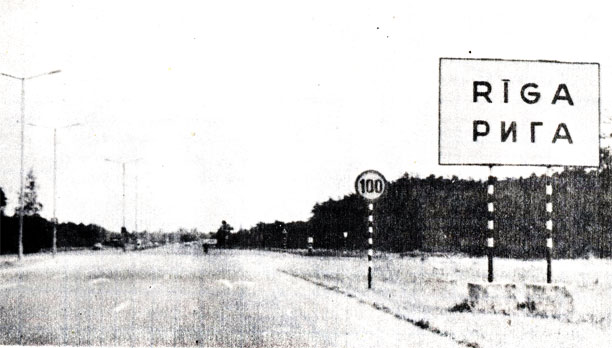

В соответствии с Правилами дорожного движения на тех транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, а также в случаях, когда максимальная скорость автомобиля по его технической характеристике ниже, чем оговорено Правилами (т. е, 50 км/ч, 70 км/ч или 90 км/ч в зависимости от вида транспортного средства), устанавливается специальный опознавательный знак. Этот знак, на котором указывается разрешенная скорость (например, 70 км/ч для водителей со стажем до 2 лет), представляет собой цветное уменьшенное изображение дорожного знака «Ограничение скорости». Как уже отмечалось, Правила допускают повышение указанных пределов скорости на отдельных участках дорог. Для информации водителей в таких случаях устанавливаются знаки «Ограничение скорости» с указанием ее величины. Примером такого решения является участок современной автомагистрали Рига — Юрмала (Латвийская ССР), расположенный в черте

г. Риги (рис. 10); Здесь непосредственно за знаком с наименованием населенного пункта, после которого в обычных условиях вводится ограничение скорости 60 км/ч, установлен знак «100», разрешающий и дальше двигаться с высокой скоростью.

Рис. 10. Знак разрешает движение с повышенной скоростью в черте населенного пункта

Следует отметить, что этот повышенный предел не распространяется на транспортные средства, которые имеют опознавательный знак ограничения скорости. Им и на таких дорогах запрещается превышать определенную этим знаком скорость.

Таким образом, установленные Правилами движения или вводимые с помощью знаков ограничения скорости являются необходимыми мероприятиями, направленными на повышение безопасности дорожного движения.

Источник статьи: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000023/st016.shtml

Нормирование скоростей движения

Введение

Автомобильный транспорт как один из видов наземного транспорта получил наибольшее распространение и занимает ведущее положение в перевозках пассажиров.

В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики, немыслимо без хорошо налаженного транспортного обеспечения. От его четкости и надежности во многом зависят: трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их работоспособность.

В единой транспортной системе России пассажирский автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения, т.к. только автомобильным парком Министерства транспорта РФ ежедневно перевозится более 80 млн. пассажиров. В связи с этим увеличивается значение данной дисциплины в подготовке специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Пассажирский транспорт относится к сфере услуг населению. Экономическая и социальная роль пассажирского транспорта состоит в оказании услуг по перевозке пассажиров, их ручной клади и багажа путем удовлетворения потребности людей в перевозках.

У пассажирского автотранспорта, как и у других видов транспорта, много острых проблем. Но сами транспортники выделяют 3 проблемы: первая – это старение парка, вторая – масса льготников, третья – это старение автодорог.

Транспорт должен постоянно развиваться вместе с другим отраслями экономики и даже опережать их. Один из путей развития транспорта, является оснащение транспорта высококвалифицированными трудовыми кадрами.

Основными задачами пассажирского автотранспортного предприятия:

— Контроль соблюдения маршрута, расписания движения;

— Учет прохождения контрольных точек (остановок);

— Увеличение оборачиваемости транспорта;

— Сокращение расходов на ГСМ и оплату труда;

— Оптимизация расписания движения автобусов в зависимости от пиковых нагрузок на маршрутах;

— Учёт оплаты проезда и пресечение присвоения выручки;

— Сбор статистических данных о работе автопарка;

— Обеспечение безопасности движения;

— Упрощение учёта и анализа статистики.

Целькурсового проекта: Организация работы автобусов на городском маршруте № 33 «ул. Бархатовой – МПО им. Баранова».

Задачи курсового проекта:

— выполнить нормирование скоростей движения;

— построить эпюры пассажиропотока;

— определить коэффициенты неравномерности распределения пассажиропотоков;

— выбрать тип подвижного состава;

— рассчитать автомобиле-смены на маршруте;

— рассчитать производственную программу;

— рассчитать количество водителей;

— составить расписание движения автобусов;

— определить организацию сбора платы за проезд в автобусах и контроль оплаты проезда.

Исследовательский раздел

Характеристика маршрута

Автобусные перевозки организуют на определенных маршрутах, обуславливаемых размером и направлением пассажиропотоков.

Маршрутом называется установленный соответствующим образом, путь следования автобусов между начальными и конечными пунктами.

Автобусный маршрут № 33 «ул. Бархатовой – МПО им. Баранова» является городским маятниковым маршрутом.

Протяженность маршрута составляет 17,9 км.

Количество промежуточных остановок – 34, они оборудованы: искусственным освещением в темное время суток, навесом (павильоном), указателем с номерами маршрутов, дорожным знаком «место остановки автобуса и троллейбуса», Специальными площадками для заезда маршрутных транспортных средств, ширина которых составляет не менее 1,5 м, а длина кармана больше габаритной длины автобуса на 5 м.

Дорожное покрытие – асфальтированное.

Ширина проезжей части – 12-18 м, имеет по 3 или 4 полосы в каждом направлении.

Данный маршрут проходит по основным улицам города Омска, таким как: Нефтезаводская, проспект Мира, Красный Путь, Ленина, Маяковского и другие.

Вблизи остановочных пунктов находятся различные учреждения и культурные центры, такие как: КДЦ Кристалл, КДЦ им. Маяковского, Омский Областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омский Государственный историко-краеведческий музей и другие.

Конечные пункты оборудованы специальными площадками на которых отстаиваются автобусы.

Схема движения автобусного маршрута №33 «ул. Бархатовой – МПО им. Баранова» представлена в Приложении А.

Нормирование скоростей движения

Нормирование скоростей – это установление норм времени (скорости) движения автобусов между остановочными пунктами.

Скорости движения нормируют для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации подвижного состава, рационализации использования труда водителей и сокращения затрат времени пассажиров на поездки. Нормы времени на выполнение рейсов на маршруте устанавливают с учетом продолжительности движения на перегонах, пассажирообмена на остановочных пунктах и межрейсовых отстоев на конечных пунктах маршрута. Скорости движения нормируют при открытии маршрута и далее не реже двух раз в год вначале осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов.

Применяют два метода нормирования скоростей движения автобусов на маршрутах и определения времени рейса: хронометражный и расчетный.

Хронометражный метод основан на замерах фактических затрат времени и отдельные его элементы (движение по перегонам, остановки и задержки по разным причинам). Результаты замеров фиксируют в картах хронометражных наблюдений.

При хронометраже соблюдают ряд условий:

— выпуск автобусов на маршрут должен быть полным;

— проезжая часть должна быть сухой;

— число замеров не менее четырех в каждом направлении движения;

— при использовании разнотипного подвижного состава замеры проводят для наименее динамичных автобусов.

Расчетный метод нормирования скоростей движения на маршрутах и определения времени на рейс основан на разделении маршрута на отдельные участки. Границами участков служат остановочные пункты, светофоры и перекрестки, железнодорожные переезды, места изменения типа дорожного покрытия, ширины и продольного уклона проезжей части, интенсивности транспортного потока, а также места установки дорожных знаков, ограничивающих скорость движения. Исходные данные для нормирования расчетным методом берут из паспорта автобусного маршрута.

Опыт использования хронометражного и расчетного методов нормирования скоростей движения и времени рейса свидетельствует о том, что наилучшие результаты получаются при совместном использовании обоих методов.

При установлении нормы времени рейса в качестве ограничений учитывают скорости движения автобусов:

— конструктивную (максимальную), допускаемую конструкцией автобуса и устанавливаемую заводом-изготовителем;

— предельно допустимую, разрешенную Правилами дорожного движения на соответствующих участках маршрута;

— среднеходовую на участках маршрута (без задержек на разгон и торможение).

На затраты времени на рейс влияют:

— частота расположения остановочных пунктов;

— тягово-динамические качества автобусов;

— конструктивные особенности посадочных устройств (двери, подножки, поручни);

— интенсивность пассажиропотока на маршруте;

— число пассажиров, приходящихся на одну дверь автобуса;

— интенсивность транспортного потока на трассе маршрута;

— дорожные и климатические условия движения;

— ограничения скорости движения в связи с регулированием дорожного движения;

— опыт и психофизиологическое состояние водителей автобусов.

Для механизации и автоматизации нормирования времени рейса используют технические средства: тахографы и регистраторы

1.2.1 Время движения за рейс

где

1.2.2 Суммарное время простоя на промежуточных остановках

где

1.2.3 Время рейса

где

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/1/23681.html