История Отечественного автопрома

Первый российский автомобиль с ДВС был построен и публично продемонстрирован в 1896 году Яковлевым и Фрезе на Нижегородской выставке. Их автомобиль представлял собой чуть модернизированную карету с двигателем. К сожалению, он не вызвал интереса у официальных кругов империи.

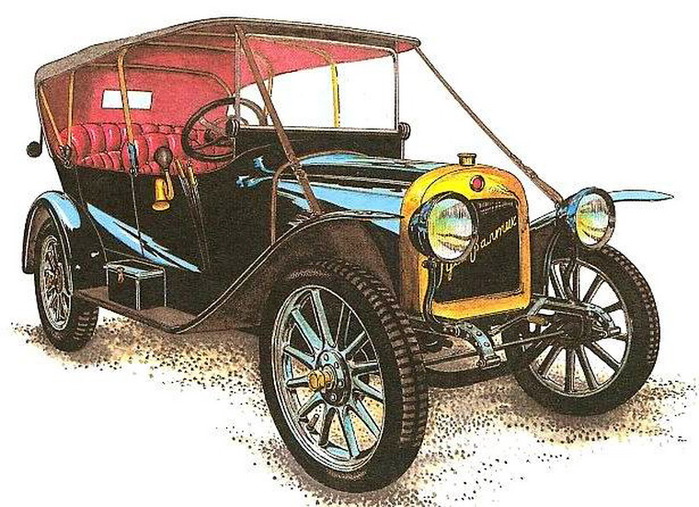

Рост автомобильного транспорта неразрывно связан с развитием автомобильной промышленности. До 1917 года в России автомобильной промышленности толком не было. Некоторых успехов в её развитии добились лишь Русско Балтийский вагонный завод (РБВЗ) в Риге и завод Пузырёва в Петербурге. РБВЗ сначала собирал легковые автомобили «Руссо-балт» из импортных деталей, а затем перешёл на выпуск автомобилей из запчастей собственного производства.

Руссо-балт

Однако первые серьёзные усилия по созданию национального автомобилестроения царское правительство предприняло уже в разгар Первой мировой войны, когда в 1916 были выделены казённые средства для строительства автомобильных заводов: АМО в Москве, завод В. А. Лебедева в Ярославле, и ещё несколько вспомогательных автомобильных мастерских в Рыбинске, Ростове-на-дону и Мытищах. В связи с революцией 1917 года ни один завод не был достроен и только АМО (95 % готовности) и «Лебедев» (60 %) в дальнейшем не сменили профиля и занялись производством автомобилей (ныне АМО ЗИЛ и Ярославский моторный завод). Руссо-Балт в Филях сменил свой профиль на производство самолётов, а затем ракет, в настоящее время это Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.

Первый полностью советский автомобиль АМО-Ф-15 был произведен заводом АМО в 1924 году. Собственно, с этого и началась эпоха советского автопрома, несмотря на то, что «Ф15» никак не может считаться легковым автомобилем.

АМО Ф15

В 1931-1933 предприятие АМО (Автомобильное Московское общество) было реконструировано и, переименованное в ЗиС (Завод Имени Сталина), выпускало грузовики по лицензии американской фирмы Autocar, а в Нижнем Новгороде (позже Горький) в 1930-1932 было построено предприятие НАЗ (позже ГАЗ), выпускавшее легковые и грузовые автомобили по лицензии фирмы Ford Motor. Договор о возведении завода в Нижнем Новгороде (с 1932 г. — Горький) подписали с Генри Фордом 31 мая 1929 года заместитель председателя ВСНХ В. Межлаук и директор советской экспортно-импортной фирмы «Амторг» А. Брон. Договор предусматривал строительство предприятия мощностью до 100 тысяч автомобилей в год и передачу СССР лицензии на грузовой и легковой «Форд». Оба предприятия, построенные в ходе индустриализации, стали основой национального автомобилестроения и вместе с менее крупными предприятиями обеспечили к 1938 году выход СССР на первое место в Европе и второе в мире по выпуску грузовиков. До Великой Отечественной войны автомобильная промышленность СССР произвела свыше 1 млн. автомобилей, значительная часть которых поступила в Красную Армию. В 1930-е ГАЗ был единственным отечественным предприятием, выпускающим легковые автомобили в массовых количествах. С 1938 года их производили на отдельной нитке конвейера, а до этого грузовики и легковые машины делали на одной линии.

Во время Великой Отечественной войны автозавод ЗиС был эвакуирован в тыл, где на базе его оборудования были созданы новые автомобилестроительные предприятия УльЗиС и УралЗиС (ныне УАЗ и АЗ Урал). В годы войны получила распространение сборка автомобилей из машино-комплектов, поставлявшихся по ленд-лизу.

При создании эпохальной для отечественного и заметной в истории мирового автомобилестроения «Победы» ГАЗ-М 20, проектирование которой начали во время войны, наши конструкторы использовали как американский, так и европейский опыт. При разработке автомобиля «Победа» планировалось, что название машины будет «Родина». Узнав об этом, Сталин иронически спросил: «Ну и почём у нас будет Родина?». Поэтому название изменили на «Победа». При этом автомобиль получился оригинальным и передовым. «Победу» ГАЗ-М 20, в создании которой активное участие принимал главный конструктор завода А. А. Липгарт, отличал оригинальный обтекаемый несущий кузов без выступающих крыльев. Машина появилась уже в 1946 году, когда ведущие мировые компании, в том числе и американские, возобновляли производство довоенных моделей. Впоследствии «Победа» заслужила хорошую репутацию, как надежный, крепкий, долговечный автомобиль. Она стала одной из первых советских легковых моделей, которые начали экспортировать в социалистические страны и Скандинавию. «Победы» делали по лицензии в Польше под маркой «Варшава», причем в модернизированном виде — вплоть до начала 1970-х.

ГАЗ М20 «Победа»

В связи с ростом производства на ГАЗе и острой необходимостью выпуска полноприводных легковых автомобилей (в первую очередь для армии) руководство советского автопрома решило перевести производство ГАЗ-69 в Ульяновск, тем более что к началу 1950-х у УАЗа уже установились довольно прочные связи с ГАЗом. Директором УАЗ с 1948 года был бывший руководитель ГАЗ И. К. Лоскутов.

В конце 1954 года вышла первая наладочная партия ГАЗ-69. а в следующем году развернули серийное производство. Машины в первую очередь шли в армию и сельское хозяйство. Частным владельцам вседорожники фактически не продавали. В 1959 году УАЗы экспортировали уже в 22 страны. Часть машин для экспорта оснащали двигателем увеличенного объема и мощности — аналогом мотора, устанавливаемого на первые «Волги» ГАЗ-М 21.

ГАЗ 69

В 1950-70-х развитие советского автомобилестроения продолжалось экстенсивными методами, причем до начала 70-х основной приоритет отдавался грузовым автомобилям, в частности, армейским многоосным тягачам и полноприводным грузовикам двойного назначения.

Еще в 1954 году на УАЗе был создан отдел главного конструктора (ОГК), который годом позже возглавил П. И. Музюкин. Под его руководством началось проектирование новых моделей. Основные усилия направили на семейство грузовых автомобилей и микроавтобус, однако параллельно начали работы над перспективным легковым вседорожником. Прототип УАЗ-460 внешне напоминал британский «Ленд-Ровер» (Land Rover). Первый прототип имел независимую подвеску всех колес. Кроме того, на заводе разработали экспериментальный мотор V4. Однако оригинальные проекты не получили развития. Конструкторов, постепенно накапливающих опыт (некоторые квалифицированные специалисты пришли с других предприятий), сдерживало существующее оборудование, отсутствие средств на экспериментальные работы и, главное, специфические требования основных заказчиков — военных, которые и контролировали весь процесс проектирования автомобиля, начиная со стадии технического задания. Это обстоятельство наложило отпечаток на всю последующую техническую политику завода, которая многие годы отличалась консервативностью. По той же причине в обновление производства в Ульяновске годами не вкладывали значительных средств.

В 1956-м году на ГАЗе начали производство «Волги» ГАЗ-21. Ведущим конструктором проекта был В. С. Соловьев — с 1965-го главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ, позднее — главный конструктор ВАЗа. Для своего времени и вплоть до середины 1960-х автомобиль, в сравнении с зарубежными одноклассниками, был вполне современным. «Волги» имели прекрасную репутацию в СССР, конечно, во многом из-за того, что из доступных рядовым покупателям машин были самыми престижными. Однако даже после появления ГАЗ-24 ГАЗ-21 пользовался хорошей репутацией. Эту модель довольно широко экспортировали, причем не только в социалистические страны. Относительно небольшое количество машин (позднее и ГАЗ-24), в том числе с дизелями, еще с конца 1950-х продавала бельгийская фирма «Скалдия-Волга».

У автомобиля ГАЗ-21 существовало множество модификаций. В 1965 году была даже выпущена модель ГАЗ-21П — экспортный вариант с правым рулём. И в том же году сделали ГАЗ-21ПЕ — такую же модель с правым рулём плюс автоматической коробкой передач.

ГАЗ 21

Во второй половине 1950-х в прессе и в кругах специалистов постоянно и настойчиво обсуждали вопрос создания микролитражного недорогого, доступного автомобиля, который в том числе мог бы стать массовой машиной для инвалидов. В СССР, помимо примитивных мотоколясок Серпуховского завода, для них автомобилей не делали. Экспериментальные работы по созданию компактных автомобилей разных конструкций во второй половине 1950-х активно вели в НАМИ.

Решение о строительстве нового завода компактных (по терминологии того времени — микролитражных) автомобилей было принято, как и всегда в СССР, на самом высоком партийно-правительственном уровне. Площадкой для предприятия выбрали относительно неплохо оснащенный завод комбайнов «Коммунар» на Украине, в Запорожье; моторный завод (МеМЗ) расположили неподалеку — в Мелитополе. Директором ЗАЗ стал Сергей Александрович Сериков.

Конструкцию кузова фактически копировали с ФИАТ-600. Существовали два варианта мотора воздушного охлаждения — оппозитный, в основе которого лежал агрегат «Фольксвагена-Жук» (Volkswagen Kafer), и V4 — двигатель, концептуально близкий агрегату V8 чехословацкой «Татры» (Tatra). По воспоминаниям участников создания автомобиля, главной причиной выбора второй конструкция было то, что копирование немецкого образца могло, при экспорте машины, послужить поводом к международному скандалу. Еще в период доводки машины, как и было принято в те годы, публике продемонстрировали прототипы, а в немецкой прессе появились заметки, где советскую машину называли «Фолькс Фиатович».

Первый образец автомобиля в Запорожье собрали 18 июня 1959 г. Серийное производство ЗАЗ-965 «Запорожец» начали в 1960 г. Автомобиль стал самым доступным в СССР и для многих первым собственным. Именно поэтому многие и вспоминают ЗАЗ-965 «Горбатый Запорожец» с особенной теплотой. В 1961 году завод был переименован в «Запорожский автомобильный завод»

ЗАЗ 965 «Горбатый Запорожец»

Источник статьи: http://otauto.narod.ru/istoriya/istoriya.html

Автомобильная история России

Д оброго времени суток! На страницах данного сайта читатель может ознакомиться с автомобилями российского производства, от самого первого до наших дней.

Начнём наш рассказ с прообраза автомобиля, что бы читатель имел представление, с чего возникла идея такого вида транспорта. Первые идеи создания «самодвижущегося экипажа», как тогда называли транспорт, не использующий тягловую силу лошадей и быков, возникла в XVIII веке.

В 1752 году в Санкт-Петербурге крестьянин механик-самоучка Леонтий Лукьянович Шамшуренков собрал «самобеглую коляску» которая понравилась императрице Елизавете Петровне и её придворным. Самобеглая коляска Шамшуренкова управлялась двумя водителями, которые должны были вращать ворот, запускающий привод и приводящий в действие колёса. Для пассажиров был сконструирован огороженный от водителей довольно просторный и комфортный отсек.

В 1791 году талантливый мастер-самоучка Иван Петрович Кулибин разработал самодвижущийся экипаж. Это изобретение получило название «Самокатка Кулибина». Двигалась она от нажатия на педали человеком, а двое пассажиров могли сидеть, удобно устроившись в креслах.

В «Самокатке Кулибина» использовались детали и узлы, присутствующие на современных автомобилях: коробка передач, сцепление, маховик, тормоза и подшипники качения. Человек, нажимающий на педали, мог отдыхать на ходу и благодаря маховику и сцеплению, экипаж некоторое время ехал по инерции. Самодвижущаяся коляска могла разгоняться до скорости 16 км/ч. Несмотря на такую высокую для своего времени скорость, коляска двигалась достаточно плавно.

В XIX веке с изобретением паровой машины возникли новые идеи четырёхколёсного транспорта для перевозки людей и грузов.

В сентябре 1830 года был разработан проект первого парового автомобиля в России. Изобретателем этого транспортного средства был талантливый петербургский лафетных дел мастер Казимир Янкевич. Он планировал, что его изобретение поможет наладить регулярные пассажирские и грузовые перевозки между крупными городами большой империи.

В 1863 году русский изобретатель Авксентий Врадий разработал паровой самоход повышенной проходимости, получивший название «Паровоз для езды по обыкновенным дорогам». Этот самоход имел все четыре ведущих колеса и его можно назвать прототипом современных автомобилей с колёсной формулой 4х4. Однако было ли налажено производство таких самоходов, неизвестно.

В 1873 году на Мальцевском заводе в Калужской губернии специалисты завода изучили конструкцию английского колёсного тягача «Эвелин-Портер» и создали свой более усовершенствованный с мощностью двигателя 10 л.с. и приспособленный для топки дровами, а не углём. Было построено семь таких тягачей, которые были способны везти до десяти платформ с грузом 16 тонн. Скорость гружёного тягача составляла 6 км/ч, порожнего — 8 км/ч.

В 1896 году, на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде Евгений Александрович Яковлев и Пётр Александрович Фрезе продемонстрировали первый, построенный в России автомобиль.

В 1898 году значительными событиями для развития автомобилизма в России стали открытие в Санкт-Петербурге магазина по продаже самодвигателей фирмы «Клеман-Гладиатор-Фебус», а так же начало производства на велосипедном заводе А. Лейтнера в Риге мотоциклов. Через некоторое время на этом заводе стали собирать автомобили под маркой «Россия» из привозных узлов и агрегатов. В том же году состоялась первая в России «Зимняя гонка моторов».

В XX веке производство автомобилей в России стало серийным. Первое мелкосерийное производство было налажено на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. Директором в то время был Иван Александрович Фрязиновский. Это произошло 26 мая 1909 г. В автомобильном отделе завода была выпущена модель Руссо-Балт С-24/30. Индекс модели расшифровывается так: 24 — расчётная мощность двигателя в лошадиных силах, 30 — максимальная мощность. Объём двигателя составлял 4501 см 3 .

После 1917 года в Советской России с развитием индустриализации в разных городах было построено несколько автомобильных заводов, а так же несколько десятков заводов по производству автомобильных узлов и агрегатов. А началось всё на заводе АМО в Москве.

В 1924 году на заводе АМО в Москве был построен первый советский грузовик, который получил название АМО-Ф-15. С этого момента начинается развитие советского автомобилестроения. В 1931—1933 предприятие АМО было реконструировано и, переименовано в ЗИС, а потом в ЗИЛ.

В 1927 году на заводе «Спартак» в Москве был выпущен первый советский легковой автомобиль НАМИ-1 разработанный инженером Шараповым Константином Андреевичем.

В 1932 в Нижнем Новгороде (позже город Горький) было построено предприятие НАЗ, после переименования города завод получил название ГАЗ. Первым легковым автомобилем завода стала модель ГАЗ-А. В дальнейшем этот завод выпустил много моделей грузовых и легковых автомобилей.

В 1933 году завод «Красный Путиловец» цеха которого были расположены в Ленинграде начал производство легковых автомобилей. До этого предприятие специализировалось на тракторах. Машина называлась Л-1 «Ленинград-1», было выпущено всего несколько экземпляров этой модели.

ЗИС и ГАЗ стали основой национального автомобилестроения и вместе с менее крупными предприятиями Первый автосборочный, позже ГЗА (Нижний Новгород/Горький), КИМ (Москва) он же переименованный в МЗМА, а потом в АЗЛК (в 90-е ОАО «Москвич»), ЯГАЗ — бывший «Лебедев» (Ярославль) и т. д. Эти заводы обеспечили к 1938 году выход СССР на первое место в Европе и второе в мире по выпуску грузовиков.

До Великой Отечественной войны автомобильная промышленность СССР произвела свыше 1 млн. автомобилей, значительная часть которых поступила в армию.

Во время Великой Отечественной войны автозавод ЗИС был эвакуирован в тыл, где на базе его оборудования были созданы новые автомобилестроительные предприятия УльЗИС и УралЗИС (ныне УАЗ и АЗ Урал).

В 1946 году завод начал выпускать модель М-20 «Победа». Этот автомобиль стал символом победы в Великой Отечественной войне. Двигатель автомобиля был шестицилиндровым, его мощность составляла 90 л.с. Модель неоднократно модернизировали, и она пользовалась большой популярностью.

В 1950—70-х развитие советского автомобилестроения продолжалось экстенсивными методами, причём до начала 70-х основной приоритет отдавался грузовым автомобилям, в частности, армейским многоосным тягачам и полноприводным грузовикам двойного назначения.

В 1957 году началось серийное производство автомобиля ГАЗ-21 Волга. Затем конструкцию автомобиля усовершенствовали. В результате этого в 1967 году в массовое производство запустили Волгу ГАЗ-24. Это был автомобиль с увеличенной колёсной базой и просторным салоном.

В 1959 году был построен легендарный автомобиль ГАЗ-13 Чайка. Внутренние характеристики были уникальными – мощный двигатель, способный развивать скорость до 160 км/ч, Х-образная рама, 7-местный салон, и самое уникальное – автоматическая коробка передач. Внешне Чайка также отличалась своим дизайном от автомобилей того времени.

В 1961 году завод «Коммунар» был переименован в «Запорожский автомобильный завод». Завод занимался выпуском малолитражного автомобиля ЗАЗ-965, вошедшего в историю как «Горбатый Запорожец». В дальнейшем выпускались другие модели ЗАЗ.

Массовая автомобилизация СССР началась со строительством Италией под ключ в 1966—1970 годах Волжского автомобильного завода (ВАЗ) в Тольятти и развёртыванием массового выпуска на его мощностях легковых автомобилей марок Жигули и Нива — первого массового комфортабельного полноприводного внедорожников. Это стало достаточно передовым и для Европы. Также с нуля появилось достаточно крупное производство легковых автомобилей Иж-Авто, выпускавшее преимущественно Иж-2125 с новым типом кузова хэтчбек.

В 1976 в строй вошёл крупнейший в Европе завод грузовых автомобилей КамАЗ. Годовая мощность предприятия была рассчитана на выпуск 150 тысяч грузовиков и 250 тысяч дизельных моторов. С его вводом доля дизельных автомобилей в грузовом парке СССР возросла с 7—8 % до 25 %. Было положено начало выпуска дизельных двигателей для ряда других советских автомарок: ЗИЛ, УралАЗ, КАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ.

К 1980-м годам советское автомобилестроение добилось очевидных успехов в массовом производстве: первое в мире по производству автобусов, третье по производству грузовиков и пятое, по общему производству автомобилей уступая только Японии, США, ФРГ, Франции.

Однако в 80-х годах фактически прекратился рост производства легковых автомобилей (стабилизировался на 1,3 млн. в год), при этом их доля составила немного более половины от всего автопроизводства, оставалось низким качество комплектующих и сборки, сохранялся устойчивый дефицит запчастей. Однако в это десятилетие были освоены принципиально новые переднеприводные легковые модели с кузовами хэтчбек: ВАЗ-2108 «Спутник», Москвич-2141 «Алеко», ВАЗ-1111 «Ока» и ЗАЗ-1102 «Таврия» и подготовлено массовое производство дизельных среднетоннажных грузовиков ГАЗ-4301 и ЗИЛ-4331 и автобусов ЛиАЗ-5256 и ЛАЗ-4202.

С распадом СССР в 1991 советское автомобилестроение, сконцентрированное преимущественно в России, Белоруссии и на Украине, распалось на национальные автомобильные промышленности, судьба которых сложилась по-разному.

В XXI веке не всем автомобильным предприятиям России удалось выжить. Но, по прежнему работают ГАЗ, КАМАЗ, Иж-Авто ряд других предприятий.

В 2009 году ВАЗ вернул себе лидирующее положение, а в 2015 и 2016 годах начал выпуск современных и более качественных автомобилей LADA Vesta и LADA XRAY.

Вот, в общих чертах, что хотелось написать о русских автомобилях. Более подробно будет написано о различных моделях и размещено в разделе «Статьи». Так же российские автомобили можно будет посмотреть в разделах «Фото» и «Видео».

Источник статьи: http://avtoistoriyarossii.ru/