Телефон в Ставрополе:

+ 7 (8652) 91-40-84

Процесс снижения скорости. (Виды и способы торможения).

Итак, рассмотрим основные виды и способы торможения более подробно. Первая категория видов торможения, по конечному эффекту замедления.

«Частичное» — снижение скорости, до какого либо предела, исключая полную остановку транспортного средства.

«Полное» — снижение скорости до полной остановки.

Далее, вид торможения, который называется «служебное», применяется в обычных условиях движения, может выполняться как частично, так и до полной остановки автомобиля. Водитель, выполняя «служебное» торможение, полностью контролирует процесс замедления автомобиля, время торможения, усилие на тормозную систему, способ торможения, а так же комфортное состояние пассажиров и автомобиля.

«Экстренное» — вид торможения применяемый, как правило, в условиях значительного дефицита времени и дистанции, в результате возникновения какой либо экстренной ситуации или ошибки водителя. В зависимости от условий возникновения необходимости применения данного вида торможения, а так же с учетом различных внешних факторов, применяется, как правило, способ торможения, способный обеспечить максимальное замедление автомобиля. При этом не учитывается комфортное состояние водителя, пассажиров и автомобиля.

«Стояночное» — вариант фиксации автомобиля в состоянии покоя. В данном случае используется ручной тормоз.

«Аварийное» — торможение, применяемое в случаях, когда обычные механизмы для снижения скорости не приносят требуемых результатов, другими словами, рабочая тормозная система вышла из строя, остальные способы не помогают, приходится использовать мягкие части кузова –« крылья», внешнюю обшивку дверей, при касательном ударе данными частями кузова о препятствия, сила удара ниже, чем при лобовом.

Основные способы снижения скорости, применяемые при «частичном», «полном», «служебном» и «экстренном» торможении. Исходя из множественных факторов, влияющих в зависимости от условий движения автомобиля, на выбор способа снижения скорости автомобиля выделим несколько основных.

«Торможение двигателем». При движении автомобиля, с определенной скоростью, на определенной передачи, прекращая подачу топлива, т. е. снижая тягу двигателя, передаваемую через КПП на колеса, вы тем самым добиваетесь плавного снижения скорости. В данном случае, двигатель, соединенный с колесами, не получая соответствующего количества топлива, является основным механизмом торможения, причем чем ниже передача, тем выше динамика торможения.

«Силовое торможение двигателем». Принудительное понижение передачи, как правило, ниже, чем та, которая должна соответствовать определенной текущей скорости, провоцирует более интенсивное замедление автомобиля. Применяется, как правило, в случае, когда использование рабочей тормозной системы не допустимо, или может повлечь за собой блокировку ведущих колес.

«Прерывистое» или как называют многие «импульсное» торможение, основной способ снижения скорости с помощью рабочей тормозной системы. Заключается в нескольких, различных по количеству, силе и продолжительности нажатия на педаль тормоза. Максимальная эффективность достигается при совместном использовании, как с обычным, так и с «силовым торможением двигателем». В данном случае не имеет значения, сколько раз и с каким усилием водитель нажимает на педаль тормоза. Необходимо пользоваться таким способом в любом случае, требующим подключения рабочей тормозной системы, так как данный способ торможения, при постоянном использовании, через достаточно короткий срок вырабатывает моторный рефлекс на прерывистое нажатие педали тормоза. Особенно это актуально для водителей автомобилей с передним приводом ведущих колес. Каждый водитель, будучи учеником автошколы, наверняка помнит вопрос в одном из экзаменационных билетов: «какой способ торможения является наиболее эффективным?». Ответ: «прерывистый на грани блокировки». Что это значит? Это значит, что, какое бы усилие не прилагал водитель на педаль тормоза, ни в коем случае нельзя допускать блокировку колес. Что получается на самом деле? Мы каждый день, на дорогах слышим шорох и свист резины, красноречиво говорящий о том, что, водитель, выполняя торможение, допустил блокировку колес, наверняка зная, что этого делать нельзя. Дело в том, что, происходит это, как правило, при экстренном торможении (острый дефицит расстояния), максимальном нажатии на педаль тормоза в десятые, а то и сотые доли секунды.

В такой ситуации человеческий мозг переключает управление на подсознание, применяя только моторные рефлексы. Соответственно, если водитель в течение достаточно продолжительного времени

пользовался однократным нажатием на педаль тормоза, и ослаблял усилие только при полной остановке автомобиля, даже если он знает что «прерывистый» способ наиболее эффективный, при попадании в критическую ситуацию воспользуется именно тем способом, которым пользовался всегда. Поэтому необходимо с самого начала водительской практики, закреплять наиболее эффективный способ торможения. Основные недостатки блокировки колес, уменьшение эффективности торможения, а также отсутствие возможности управления автомобилем рулевым колесом, изменения траектории движения до тех пор, пока колеса опять начнут вращаться. Как правило, в критической ситуации, оторвать ногу от педали тормоза психологически почти не возможно, даже если водитель понимает, что, это необходимо сделать, для того, что бы изменить траекторию движения автомобиля, объехать препятствие.

Два следующих способа, являются более «продвинутыми» разновидностями предыдущего способа.

«Газ-тормоз». Этот, достаточно редкий способ, заимствованный у спортсменов, является одним из самых эффективных (только для переднеприводных и полноприводных автомобилей) и сложных способов торможения.

Выполняется одновременным нажатием на педаль «газа» (правой ногой) и тормоза (левой ногой), через не большую паузу (0.5 – 0.7 сек.). Нажимая на педаль «газа», водитель обеспечивает подачу тяги на ведущие (передние) колеса и тут же прилагает максимальное усилие на педаль тормоза. Тяги, переданной на колеса, не хватает для того, чтобы придать автомобилю динамику разгона, однако вполне достаточно для того, чтобы почти полностью исключить блокировку ведущих колес (при снижении скорости движения выше 20 км/час). При скорости менее 20 км/час, усилие на тормозных механизмах может превысить силу тяги и двигатель «заглохнет». Для того чтобы исключить остановку двигателя автомобиля, необходимо, при снижении скорости до 20 км\час, выжать педаль сцепления.

Источник статьи: http://vodibezopasno.ru/davajte-obsudim/30-protsess-snizheniya-skorosti-vidy-i-sposoby-tormozheniya.html

При уменьшении скорости движения автомобиля

ЗАВИСИТ ЛИ ОТ СКОРОСТИ ВРЕМЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Водитель и скорость. Известно, что почти 40% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за превышения скорости движения. И здесь сразу возникает вопрос, что это такое — превышение скорости и правомерен ли такой термин? О каком превышении скорости идет речь, если среднее ее значение на маршруте для грузовых автомобилей редко превышает 30 км/ч? В крупных городах средняя скорость, особенно в часы пик еще меньше; например, в Праге — 12 км/ч, Токио — 10 км/ч, Лондоне — 8 км/ч.

От каких причин зависит невозможность увеличения средней скорости движения? Конструкция современного автомобиля позволяет развивать скорость до 250 км/ч, а конструкция гоночного автомобиля свыше 1000 км/ч. Может быть скорость движения регламентирует дорога? Нэ современных дорогах автомобили могут двигаться со скоростью 100 — 150 км/ч при интенсивности несколько десятков тысяч автомобилей в сутки.

Правда, в этом случае дорога должна представлять как бы конвейерную ленту, состоящую из примкнувших друг к другу автомобилей.

Это бы действительно получился скоростной безопасный (у всех автомобилей скорости равны, а значит, и ударов быть не может) транспортер. Но, к сожалению, одному автомобилю нужно повернуть налево, другому направо, а третьему в обратном направлении, в общем каждому к «своей двери». Но так как автомобиль, управляемый вами, все равно когда-то должен принять скорость, равную 0, то тормозить по условиям удобства вы начинаете заранее и сдерживаете весь поток автомобилей, который разрывается на пачки, колонны, одиночные автомобили, имеющие различные скорости движения.

И как ни странно, пока на автомобильных дорогах равняются на автомобили-тихоходы. Они являются сдерживающим фактором.

Значит, все зависит от устройства, которое управляет системой автомобиль — дорога. А этим устройством пока, к сожалению, является человек. Мы говорим «к сожалению», имея в виду только три аспекта: несовершенство и ненадежность его в качестве регулятора и организатора дорожного движения; значительные затраты психической и физической энергии в процессе управления (что приводит к интенсивному старению организма); непроизводительные потери времени (для владельцев личных автомобилей), а ведь жизнь у нас одна и время, потраченное на управление, человек в общественном транспорте может использовать для чтения, самообразования и т. д.

Можно ли заменить водителя автоматами, установленными как в автомобиле, так и на всех дорогах, пересечениях, в воздухе — для полной автоблокировки против дорожно-транспортных происшествий при определенной средней скорости и интенсивности движения? Да, можно.

По сути это получится действительно конвейер, удовлетворяющий определенные потребности человека.

Выгодна ли такая система? Наверное, нет! И не только потому, что в принципе появится новый вид транспорта — открытый или дорожный трубопровод, автомобильный конвейер и т. д. Самое главное, что на современных дорогах, которые будут существовать еще десятки лет, средняя скорость движения благодаря введению новейших методов организации и регулирования движения возрастает ненамного — максимум на 10 — 15% и то при определенных условиях, а затраты на это повышение скорости движения не окупятся очень долго.

Такие автоматические или автоматизированные системы необходимо применять лишь в очень тяжелых условиях работы, например, в карьерах.

Скорость — основа основ. Основа безаварийной работы заключается в точном определении того безопасного диапазона скоростей движения, которого требуют конкретные дорожные условия и транспортные ситуации. К сожалению, очень небольшое количество водителей правильно выбирает оптимальную скорость. Подтверждением этих слов служит статистика, показывающая, что первое место среди причин дорожно-транспортных происшествий, возникающих из-за «человеческого» фактора, занимает непонимание или недооценка опасности при движении на данной скорости.

Исследования, проведенные в США, показали, что большое число происшествий происходит при скорости около 70 км/ч и ниже. Количество происшествий уменьшается с ростом скорости, достигая минимума при 105 км/ч, после чего вновь увеличивается. Это показывает, что высокие скорости движения являются более безопасными при управлении автомобилем, чем низкие или чрезмерно высокие.

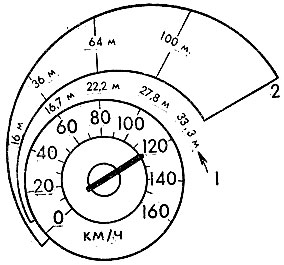

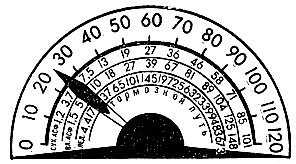

Если же скорость автомобиля не соответствует условиям движения, возникают предпосылки к дорожно-транспортным происшествиям. Так, например, далеко не все водители знают, что длина тормозного пути увеличивается прямо пропорционально квадрату скорости. Автомобиль, двигающийся со скоростью 50 км/ч, после начала торможения пройдет до полной остановки путь около 15 м, а при скорости 100 км/ч его тормозной путь составит уже 60 м, т. е. при увеличении скорости в 2 раза тормозной путь увеличится в 4 раза. В этой связи представляет интерес изображение пути 1 (рис. 55), проходимого автомобилем за время реакции водителя, пути, проходимого автомобилем за время срабатывания привода тормозов и снижения скорости до нуля, а также дистанции 2 между автомобилями. Для определения тормозного пути для легкового автомобиля можно пользоваться данными рис. 56. Если водитель не учитывает этого обстоятельства, он легко может превысить допустимую безопасностью движения скорость автомобиля. На участках дороги, где ограничений скорости нет, водитель должен в выборе скорости ориентироваться на соответствующую статью «Правил дорожного движения», которая требует учитывать конкретную дорожную обстановку: дорожные условия, видимость, обзорность и др. Но дорожную обстановку можно оценивать по-разному в зависимости от опыта, склада характера и от знания своих психофизиологических возможностей.

55. График пути торможения виде улитки

Правильно спроектированные современные автомагистрали и мощные автомобили позволяют водителям развивать весьма высокую скорость — 150 км/ч и выше. Однако далеко не все могут при этом управлять автомобилем достаточно безопасно. В последнее время во многих стрнах начинают ограничивать скорость движения даже в самых благоприятных условиях. Например, когда на некоторых автострадах Франции общей протяженностью 7500 км были введены пробные ограничения скорости до 110 км/ч, то уже в следующем месяце число аварий, закончившихся смертельным исходом, сократилось на 20, а через месяц еще на 12%. Происшествия со смертельным исходом на дорогах, где не были введены ограничения, возросли за тот же период на 22%. В Англии благодаря введению ограничения скорости до 112 км/ч количество катастроф на дорогах уменьшилось на 37%.

Только около 50% водителей умеют, не глядя на спидометр, приблизительно правильно определять скорость движения управляемого ими автомобиля, не говоря уже об определении скоростей движения обгоняемого и встречного автомобиля. Причины превышения скорости бывают различными. Имеются случаи злостного хулиганства (лихачества, алкогольного опьянения); непонимания дорожных ситуаций и др.

56. Диаграмма определения тормозного пути легкового автомобиля в зависимости от скорости движения и состояния покрытия

Скорость совершенно по-разному воспринимается из автомобилей микролитражного и большего литража. Ощущение скорости будет движения и состояния покрытия примерно одинаковым на «Запорожце» при 60 км/ч и на ГАЗ-13 «Чайка» при 120 км/ч. Это объясняется различным расстоянием от глаз водителя до покрытия, а также расположением проемов окон на разной высоте. Кроме того, на точность определения фактической скорости влияют вибрация и шумоизоляция.

Опасность скорости зависит от конкретных дорожных условий. На свободной дороге скорость определяется с недобором, на сложной дороге и в сложных ситуациях водитель неосознанно преувеличивает скорость, чтобы иметь запас времени и расстояния для уверенного маневрирования. На узких улицах скорость определяется с некоторым запасом. Так, при скорости 40 км/ч водителю кажется, что он движется со скоростью 60 — 80 км/ч. Когда же у водителей нет ориентиров и они сидят глубоко на сиденьях, субъективная скорость всегда меньше фактической. С другой стороны, очень опасна адаптация к скорости. Водители, двигающиеся по загородным дорогам с высокой скоростью, как правило, въезжают на узкие улицы пригородов, не снижая скорости движения.

Интересен факт определения скорости в зоне пешеходных переходов. Если пешеходы находятся только с одной стороны и не имеется помех от автомобилей, то скорость определяется как потенциально опасная, но не снижается, хотя вы наготове и нога касается педали тормоза. Нужно выработать устойчивую привычку, чтоб при движении автомобиля правая нога занимала одно из двух положений: либо на педали управления дросселем, либо на педали тормоза. При необходимости вы можете сделать маневр в плане, не прибегая к торможению. Если же пешеходы с двух сторон, то стеснение дорожной ситуации, а значит, и опасность вдвое выше. Следовательно, скорость должна быть вдвое меньше.

Скорость движения не влияет на вас, если вы защищены от встречного потока воздуха и не связаны с управлением автомобилем, т. е. находитесь в нем пассивно. Но если вы при этой скорости выполняете какую-нибудь работу, в процессе которой должны воспринимать и реагировать на воспринятое, скорость может оказывать на вас отрицательное влияние. Так, например, любая скорость автомобиля на хорошей дороге не влияет на пассажира, но с ее увеличением усложняется работа водителя, так как повышаются требования к его психической деятельности.

Темп работы водителя и дефицит времени. Темпом работы называют скорость, с которой одно движение сменяется другим. Темп может быть свободным, т. е. зависеть от человека, выполняющего работу, и принудительным, зависящим от условий работы. На большой скорости в ряде случаев водитель вынужден выполнять действия по управлению автомобилем в принудительном темпе, который при дефиците времени может стать непосильным и будет превышать психофизиологические возможности водителя. Способность же работать в высоком темпе является важнейшим элементом его мастерства.

Исследования показали, что при интенсивном городском движении водителю приходится на 1 км пути выполнять следующие операции:

Таким образом, водитель при управлении автомобилем в условиях интенсивного городского движения выполняет 40 — 50 операций на 1 км пути. При скорости движения автомобиля 20 км/ч расстояние в 1 км будет преодолено за 180 с, следовательно, на одну операцию в среднем приходится от 3,6 до 4,5 с. При большей скорости паузы между операциями резко уменьшаются. Так, при скорости автомобиля 30 км/ч в среднем каждая операция выполняется за 2,4 — 3,0 с, а при скорости 40 км/ч — за 1,8 — 2,5 с (данные Я. И. Бронштейна). Если средняя частота операции по управлению автомобилем составляет не более 3,5 — 4 с, то такой темп доступен любому водителю. Если же темп выполнения операции увеличить в 2 раза, то он уже будет недоступен для многих водителей; они начнут пропускать некоторые операции и будут вынуждены снизить скорость автомобиля.

При уменьшении же числа операций в процессе управления автомобилем средняя скорость движения увеличивается.

Торопиться — не значит спешить. Спешка (кстати, и слово-то не автомобильное, а с явным «пешеходным» корнем) — к добру не приводит. Спешка заставляет пренебрегать правилами, рисковать, терять бдительность, применять далеко не лучшие приемы управления автомобилем. Что же делать в тех случаях, когда вы опаздываете, а опаздывать совсем не хочется? Не спешить! Ведь спешка почти никогда не дает выигрыша во времени. Этому есть доказательства как житейского, так и чисто научного плана.

Время перемещения от одного пункта к другому, как вы знаете, зависит от скорости движения. Но оказывается зависит совсем не так, как думают некоторые.

В небольшой, но достаточно интересной работе*, посвященной скорости и безопасности движения, приводится яркий пример того, какой небольшой выигрыш можно получить при такого рода езде. Существует мнение, что быстрая езда является признаком водительского мастерства. Однако если проанализировать стиль езды опытных водителей, то результат окажется несколько неожиданным. Опытного водителя отличает движение без больших перепадов скорости, заданный маршрут он проезжает без резких торможений и интенсивного разгона, с наименьшим количеством переключения передач. В конечном итоге такой режим движения значительно меньше утомляет водителя и пассажиров, при этом снижается расход топлива и в известной мере уменьшается износ автомобиля. Спокойный водитель является хорошим партнером в дорожном движении, он не совершает резких неожиданных маневров, намерения такого водителя понятны другим участникам движения.

*( Афанасьев М. Б., Булатов А. И Скорость и безопасность движения на автомобильном транспорте. М, «Транспорт», 1970 (ВНИИ МВД СССР). )

Неоспоримые преимущества спокойного стиля в дорожном движении лучше всего можно проиллюстрировать результатами одного интересного эксперимента, проведенного в ФРГ. Водители двух одинаковых легковых автомобилей марки BMW получили задание проехать 1500 км по одному и тому же маршруту. Водитель первого автомобиля должен был ехать с максимально возможной скоростью, однако не нарушая правил движения и подчиняясь всем дорожным знакам на его пути. Водителя второго автомобиля обязали двигаться в общем режиме транспортного потока. Автомобили были оборудованы аппаратурой для регистрации числа торможений, скорости, расхода топлива.

До начала эксперимента многие были убеждены, что водитель первого автомобиля окажется на финише значительно раньше и выиграет у водителя второго автомобиля от 2 до 5 ч. Водитель первого автомобиля действительно развивал на отдельных участках скорость до 150 км/ч. Однако движение его было очень неравномерным, часто приходилось прибегать к резкому торможению. В пути водитель несколько раз попадал в аварийные ситуации. Всего было зафиксировано 1334 торможения, из них пять очень резких. Водитель на своем пути выполнил 2004 обгона, его обогнали только 13 автомобилей.

Водитель же второго автомобиля двигался со скоростью не более 110 км/ч без резких торможений и совершал обгоны лишь в тех случаях, когда в этом действительно возникала необходимость.

На всем маршруте он сделал 645 обгонов, его же обогнали 142 раза.

Анализ результатов этого эксперимента свидетельствует, что водитель первого автомобиля слишком дорогой ценой выиграл 31 мин, или 2,5% времени на маршруте 1500 км.

С какой же скоростью надо двигаться? Наиболее опытные водители всегда уходят от других. Уходят плавно, не спеша, со скоростью на 7 — 15 км/ч выше, чем движется основной поток автомобилей. Почему с такой скоростью, а не больше? Наблюдения показывают, что если скорость вашего автомобиля отличается в любую сторону от средней скорости потока 80 — 90 км/ч более чем на 35 — 40 км/ч, вероятность быть убитым или раненым возрастает в 100 — 200 раз, а вероятность вовлечения в дорожно-транспортное происшествие увеличивается в 700 раз. Поэтому при обгоне, когда водитель волей-неволей превышает скорость потока, не следует делать это различие слишком большим. Наиболее оптимальное превышение-10 км/ч и если где-то рядом возникают сложные условия, иногда переходящие в критические, то можно либо увеличить, либо уменьшить скорость, а превышение в 10 км/ч погасить не так уж сложно.

Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

минимальная скорость на современной автомобильной дороге не должна быть меньше 65 — 70 км/ч, а максимальная желательна не более 110 км/ч;

на дорогах, доставшихся нам в наследство от тяжелого царского прошлого, хотя и покрытых современным асфальтобетоном, не рекомендуется скорость более 80 км/ч, а на закруглениях — более 50 км/ч, так как радиусы их обычно не превышают 200 — 400 м;

в городах выбирайте скорость в зависимости от традиций, планировочных решений и условий движения. В некоторых случаях (узкие старинные улицы, кривоколенные переулки, монастырские проезды) — не более 40 км/ч даже при отсутствии ограничительных знаков. В районах современной городской планировки в соответствии с существующими правилами движения — 60 км/ч. Если же это современная городская скоростная магистраль, то 80 км/ч для вас всегда будут безопасны;

двигаясь в потоке автомобилей, следите за тем, чтобы минимальная скорость вашего автомобиля не отличалась от скорости потока более чем на 10-15 км/ч, а максимальная более чем на 15 — 20 км/ч;

для уверенного безопасного управления при движении по левой полосе рядом со сформировавшимся потоком старайтесь двигаться со скоростью на 10 км/ч выше его средней скорости;

не препятствуйте своими действиями (соблюдая принцип стабильности) автомобилям, обгоняющим вас или движущимся по соседним полосам с большей скоростью. Более того, им надо показывать, что вы их видите, и сигнализировать, что не будете им помехой на дороге. Этот один из важнейших законов безопасного движения должен быть введен в кодекс автомобилистов;

самый главный принцип соблюдения скорости — ограничение ее не только знаками, а вашим профессиональным интеллектом, вашим разумом!

Соблюдение этих принципов самоорганизации выбора скоростного режима гарантирует надежность ваших поездок.

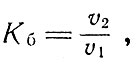

Ровная и неровная скорость. Если вы хотите, чтобы с вами и вашим автомобилем не было неприятностей, управляйте им так, чтобы перепад скоростей движения на соседних участках был бы незначительным — менее 0,4. Эта цифра служит отражением степени безопасности движения, которая характеризуется коэффициентом безопасности. Подсчитать его несложно. Он определяется как отношение скорости на каком-то участке дороги (закругление, подъем, остановка, перекресток и др.) к скорости входа на этот участок:

где Кб — коэффициент безопасности;

V2 — скорость на данном участке;

v1 — скорость на предыдущем участке.

Учитесь управлять автомобилем так, чтобы Кб был не ниже 0,4, а лучше не ниже 0,6. Степень опасности различных методов управления характеризуется следующей величиной Кб.

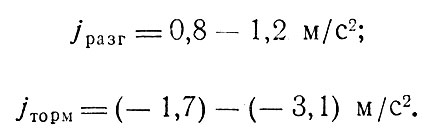

Могут задать вопрос: но ведь снижать скорость можно и на расстоянии 100 м и 1000 м, за 1 с и за 30 с? Вопрос вы задаете правильный, но отвечать на дороге придется вам. Рекомендации по ускорению и замедлению следующие:

Выдерживая такие ускорения и замедления, вы не будете выделяться примерно из 85% всех водителей на дороге. А это очень важно, так как при этом вы не будете возмутителем спокойствия.

Водитель — акселерометр. Для того чтобы определить без приборов указанные значения ускорений, можно пользоваться следующими приемами. Вы движетесь Правильно, если:

при разгоне не приходится цепляться за рулевое колесо, чтобы удержать тело в вертикальном положении. Опираться шиной на спинку сидений, конечно, при этом не рекомендуется. Но это только на период учебы и тренировки;

при торможении не приходится упираться руками в обод рулевого колеса.

Для удержания корпуса в вертикальном положении не требуется больших усилий. Водитель должен чувствовать себя достаточно удобно.

Можно ли спать в автомобиле? Конечно, не в том, который стоит в гараже или на берегу моря, представляя собой вигвам на колесах. Вопрос относится к движущемуся автомобилю и к пассажирам, которых вы в нем везете, будь то личный автомобиль, автобус или грузовик. При каких продольных и поперечных перегрузках пассажир не чувствует, что едет в автомобиле, а закрыв глаза вполне может вообразить, что спокойно сидит в кресле у себя дома?

Известно, что оптимальный коэффициент продольной перегрузки j≤0,08, коэффициент поперечной перегрузки μ≤0,03.

Как понимать эти цифры? А вот как. При крутом повороте человек чувствует, что на него сбоку давит какая-то сила.

Если человек весит 80 кгс, то он начнет определять с закрытыми глазами, что автомобиль движется по закруглению только при боковом усилии, превышающем 2,4 кгс:

где Y- боковая сила;

G — вес человека;

μ — коэффициент поперечной перегрузки. До этого момента пассажиры могут спокойно спать! А как дальше?

Влияние физических и нервных перегрузок на психическое состояние и физиологическое функционирование пассажиров оценивается следующей величиной коэффициента

Откуда же берется поперечная сила? Конечно, это центробежная сила

где Y — боковая сила, кгс;

m — масса автомобиля, кг;

v — скорость автомобиля, м/с;

R — радиус кривизны траектории автомобиля, м.

Источник статьи: http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000008/st037.shtml