Примеры определения скоростей автомобиля

Данное исследование проводится в рамках

Проблемы определения скорости автомобиля экспертным путем

Вопрос об определении скорости транспортного средства непосредственно перед столкновением, наездом на пешехода или неподвижный объект является одним из самых актуальных в экспертной практике. Во-первых, превышение скорости является наиболее распространенным нарушением ПДД. Во-вторых, скорость оказывает влияние на возможность водителя вовремя остановить свой автомобиль, сужает угол обзорности водителя, снижает его внимание к обстановке на дороге, а также влияет на другие важные факторы.

Теоретически существует три основных способа определения скорости, причем в некоторых ситуациях возможно было бы применение всех способов.

Первый способ. Определение скорости по длине следов торможения, скольжения, зафиксированных на месте происшествия. Этот способ является самым применимым в экспертной практике, т.к. составлено немало научных трудов, методических пособий с приведенными в них формулами и коэффициентами для такого расчета. Его достоинством является простота расчета, а значит и скорость проведения такого исследования. Но у него есть ряд значительных недостатков. Во-первых, такой расчет проводится с учетом длины оставленных следов юза. Если их не видно или не зафиксировано, ТС не было заторможено, то определить скорость таким способом не получится. Во-вторых, в данном способе не учитывается влияние действия одного транспортного средства на перемещение другого. К примеру, автомобиль оставил следы торможения длиною 5 м, а потом столкнулся с другим ТС, продвинув его еще на 10 м. В расчете таким способом будут учтены только длина следов – 5 м, и соответственно скорость по такому расчету окажется очень малой. Несомненно, чтобы переместить другое ТС на расстояние 10 м надо обладать большим количеством движения, а значит и скоростью, особенно это заметно, когда перемещенное транспортное средство оказывается большей массы. Для учета данных параметров применяется второй способ, описанный ниже. В-третьих, в данном способе не учитываются затраты кинетической энергии на образование повреждений ТС, ведь при столкновении скорость может существенно гаситься на деформацию конструкции обоих ТС.

Второй способ. Определение скорости из закона сохранения количества движения. Именно благодаря этому закону, изучаемому в средних школах на уроках физики, существует возможность определить скорость автомобиля, с учетом его перемещения после ДТП, а также перемещения другого автомобиля, совершенное под воздействием 1-го автомобиля. Данный метод применяется в совокупности с 1-м в случае наличия следов торможения, при их отсутствии на месте происшествия он применяется самостоятельно. Применение данного метода особенно удобно при перекрестных столкновениях, совершенных под углом, близким к прямому, а также в случае, если одно их ТС оказывается неподвижным непосредственно перед столкновением. Приведем пример, когда применение данного метода очевидно. А/м № 1 начал движение на загоревшийся зеленый сигнал светофора. А/м № 2, водитель которого намеревался успеть проезд перекрестка уже на запрещающий сигнал светофора, двигался в поперечном направлении слева направо по отношению к 1-му автомобилю. В результате произошедшего столкновения 1-й автомобиль сместился на несколько метров вправо, относительно направления своего движения. Совершенно, очевидно, что данное смещение произошло под действием удара со стороны 2-го автомобиля. Зная направления их движения, угол взаимодействия, расстояние перемещения после столкновения, а также скорость 1-го автомобиля, можно установить скорость 2-го ТС. Как видно применение данного метода обосновано при наличии всех перечисленных сведений или возможности их установления экспертным путем. Его недостатком является погрешность, так как в данном методе используется несколько данных, неточное определение хотя бы одного ведет к неточному результату. Также для данного метода необходимо знать режим движения транспортных средств после столкновения, были ли они при этом заторможены, скользили ли шины по асфальту, или может автомобиль находился в свободном качении – все это играет роль при проведении расчетов. Иногда режим движения ТС бывает очевиден, но часто его нельзя установить, а значит, в расчете эксперт может использовать несколько значений и формулировать альтернативный вывод. Данный метод, также как и 1-й, не учитывает затраты энергии на образование деформаций. Не смотря на очевидность данного способа определения скорости, он далеко не всегда применяется в экспертной практике. Причины этого нам неизвестны, возможно, это связано с более сложными расчетами, по сравнению с первым методом.

Третий способ. Определение скорости исходя из полученных деформаций. Данный метод наиболее противоречив и не находит своего широко применения, можно сказать, что его используют единицы экспертов. Не смотря на очевидность того факта, что чем больше скорость автомобиля, тем более серьезные повреждения он может получить, на настоящий момент не существует достаточно обоснованных и апробированных методик по решению данной задачи. Те единицы экспертов, которые определяют скорость автомобиля по деформациям, выдают заключения с очень точными выводами, устанавливая скорость движения до десятых долей. Такая точность очень сомнительна, ведь на скорость движения автомобиля влияет огромное количество факторов, а уж на образование повреждений – еще большее. Потеря скорости при торможении и столкновении зависит от шин (давления в них, степени износа, рисунка протектора, наличия шипов), наличия и типа антиблокировочной системы, системы эффективного торможения, состояния тормозных колодок, конструкции автомобиля, его срока службы, обтекаемости, загрузки, в том числе, распределения груза, коэффициента сцепления на конкретном участке, а также от многих других факторов, включая силу и направление ветра. Практически все данные факторы не учитываются при проведении данных расчетов, а учет некоторых из них практически невозможен. В силу этого было бы убедительней, если даже с учетом применения методик расчета скорости, которые не утверждены и не апробированы, данные эксперты указывали на неточность данного метода и наличие некоторой погрешности. Важным фактором является то, что для определения скорости данным методом необходимо владеть информацией по конструкции автомобиля каждой марки, каждой модели и модификации, данная информация заводами-изготовителями не разглашается. Более того, по прошествии времени металл стареет и уже другим образом реагирует на нагрузки, не говоря о том, что автомобиль мог подвергаться восстановительному ремонту, а значит, свойства конструкций претерпели некоторые изменения. Как видно, для объективного, полного и обоснованного расчета по данному методу необходимо огромное количество данных, большинство из которых в настоящее время остаются недоступными. Вследствие чего, данный метод практически не применяется при производстве экспертизы ДТП. Тем не менее, граждане, обращающиеся за проведением автотехнической экспертизы, наиболее часто полагают, что скорость движения транспортных средств определяется именно таким способом.

Автотехнические эксперты АНО «Судебная экспертиза» при установлении скорости движения ТС применяют первый и второй методы, третий метод не используется в силу его недостаточной обоснованности в настоящее время.

Источник статьи: http://sud-exp.ru/stat13.html

Примеры определения скоростей автомобиля

При расследовании причин ДТП наиболее важным вопросом является установление скорости автомобиля перед столкновением с другим транспортным средством. Как правило, в ходе предварительного следствия, для ее определения используют показания свидетелей, потерпевших либо обвиняемых в данном ДТП. Но как показывает практика, полученные показания не всегда достоверны и имеют значительный разброс. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, каждый наблюдатель склонен либо к переоценке скорости, либо к ее недооценке, а с другой – рассеянием индивидуальной оценки вокруг ее среднего значения [3].

Анализ методов определения

Более объективный результат, при определении скорости автомобиля перед столкновением, можно получить лишь при оценке последствий ДТП (следы торможения, положение автомобилей, деформация кузова). В настоящее время разработан ряд методик, позволяющих установить с той или иной погрешностью скорость автомобиля перед столкновением.

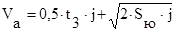

Так методика, описанная в литературе [3,4], базируется на анализе следов торможения (юза), зафиксированных на дорожном покрытии, на месте ДТП. Если при экстренном торможении колеса транспортного средства доводятся до блокировки, его скорость перед началом торможения определяется по формуле [3]:

где Va – искомая скорость движения, м/c;

t3 – время нарастания замедления при экстренном торможении, с;

j – установившееся максимальное замедление, м/с2;

Sю – длина следа юза колеса до полной остановки транспортного средства, м.

При выводе этой формулы исходили из условия, что длина следа торможения равна расстоянию, на которое перемещается транспортное средство в процессе торможения его с максимальным замедлением.

Величина установившегося максимального замедления j определяется экспериментальным или расчетным путем с учетом обстоятельства происшествия [4].

Данный способ определения скорости автомобиля перед столкновением имеет ряд существенных недостатков, таких как:

- на влажных покрытиях следы юза обычно мало заметны, а на обледенелой и укатанной заснеженной дороге могут быть не видны совсем. Кроме того, частицы резины протектора, образующие следы юза на покрытии, с течением времени выветриваются или смываются, вследствие чего длина следа уменьшается;

- не учитывается гашение скорости автомобиля при столкновении с другим транспортным средством.

Данная методика определения скорости автомобиля эффективна лишь в случае нахождения автомобиля в конце тормозного следа, длина которого замеряется до задних колес. Такое положение автомобиля характерно для случая наезда на пешехода.

В случае столкновения автомобилей наибольшее распространение в экспертной практике получили методики по определению скорости, основанные на положениях теории удара [1,2,3]. В результате столкновения автомобилей кинетическая энергия удара гасится за очень короткое время и на небольшом расстоянии. Это вызывает появление ускорений и пропорциональных им ударных сил значительной величины. Практически возникают силы, составляющие для легковых автомобилей от нескольких десятков до 400 кН. Для автобусов и грузовых автомобилей эти силы могут возрастать до нескольких тысяч кН.

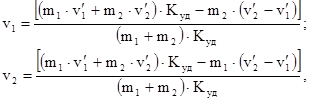

В теории удара используется понятие коэффициента восстановления Куд – величины, характеризующей потери механической энергии соударяющихся тел вследствие появления в них остаточных деформаций и их нагревания. При прямом ударе тел коэффициент восстановления представляет собой отношение относительных скоростей тел перед ударом и после него [3]:

где v1 и v2 – скорости тел до удара, м/с;

v1’ и v2’ – скорости тех же тел после удара, м/с.

Если коэффициенты соударяющихся тел равны, то, зная скорости после v1’ и v2’ удара, можно найти начальные значения скоростей [3]:

где m1 и m2 – массы соударяющихся тел, кг;

Куд – коэффициента восстановления.

Для определения скорости автомобилей до столкновения по формуле (3) необходимо знать величину коэффициента восстановления для соударяющихся автомобилей, достоверных данных о значении которого весьма немного. Непосредственное использование теории удара в экспертизе ДТП малоэффективно по ряду причин, таких как:

- практически невозможно установить значения коэффициента восстановления расчетным путем;

- в теории рассматривается столкновение тел простых форм, автомобили же представляют собой сложные механические системы, имеющие различные очертания и механические свойства;

- в теории контакт тел рассматривается в точке, на практике же автомобили взаимодействуют на обширных участках и.т.п.

В [3] описывается методика определения скоростей автомобилей при их столкновении, основанная на определении работ сил сопротивления перемещениям автомобилей в процессе их отбрасывания после столкновения. Согласно [3], начальные скорости автомобилей 1 и 2 при перекрестном столкновении можно определить, предположив, что кинетическая энергия каждого автомобиля после удара перешла в работу трения шин по дороге во время поступательного перемещения на расстояние Sпн1 (Sпн2) и поворота вокруг центра тяжести на угол ?1 (?2).

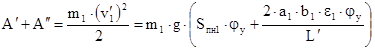

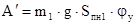

Работа трения шин по дороге при поступательном перемещении автомобиля 1:

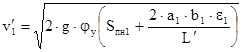

где m1 – масса автомобиля 1, кг;

Sпн1 – расстояние, пройденное автомобилем 1 после удара, м;

φy – коэффициент поперечного сцепления шин с дорогой.

То же при повороте автомобиля 1 относительно его центра тяжести на угол ?1:

где a1 и b1 – расстояние от переднего и заднего мостов автомобиля 1 до его центра тяжести, м;

?1 – угол поворота автомобиля 1 вокруг его центра тяжести, рад;

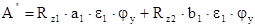

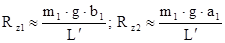

Rz1 и Rz2– нормальные реакции дороги, действующие на передний и задний мосты автомобиля 1и определяемые, как:

где L’ – база автомобиля 1, м.

Следовательно:

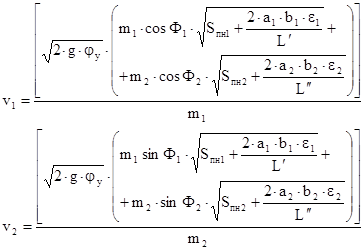

Откуда скорость автомобиля 1 после столкновения:

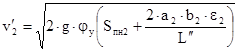

Аналогично определяется скорость автомобиля 2 после столкновения:

где Sпн2 – расстояние, пройденное автомобилем 2 после удара, м;

a2 и b2 – расстояние от переднего и заднего мостов автомобиля 2 до его центра тяжести, м;

?2 – угол поворота автомобиля 2 вокруг его центра тяжести, рад;

L’’ – база автомобиля 2, м.

Скорости автомобилей 1 и 2 до перекрестного столкновения окончательно определяются из закона сохранения количества движения с учетом формул (7), (8):

где Sпн1, Sпн2,– расстояния, на которые переместились центры тяжести автомобилей 1 и 2 соответственно после перекрестного столкновения, м;

Ф1, Ф2 – углы, на которые переместились центры тяжести автомобилей 1 и 2 соответственно после перекрестного столкновения, рад.

При использовании данной методики необходимо учитывать, что расстояния Sпн1 и Sпн2 и углы Ф1и Ф2, характеризующие перемещения центров тяжести автомобиля, могут значительно отличаться от длины и углов наклона следов, оставленных шинами на дороге.

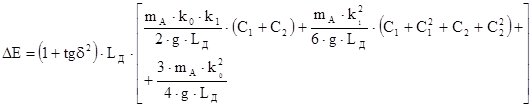

Для более точного установления скорости автомобиля перед столкновением необходимо знать, какая часть его кинетической энергии, высвобождаемой при ударе с другим транспортным средством, вызывает механические повреждения и переходит в потенциальную энергию пластического деформирования кузова автомобиля. Методика оценки объема деформации кузова легковых автомобилей, изложенная в литературе [1,2], основана на алгоритме Crash 3[1,2,5] и предназначена для определения доли затрат кинетической энергии ΔE на развитие деформаций и эквивалентную данным затратам скорость. Данная методика используется в таких специализированных продуктах, как: Crash 3, PC Crush 7.2, Big Sums Pro, Damage, AR pro 7 и других подобных. Согласно [1,2], кинетическая энергия, затраченная на развитие деформации (на примере 2-х характерных точек зоны локализации деформаций), определяется, как:

где δ – угол столкновения транспортных средств, град;

LД – ширина зоны локализации деформаций, мм;

mА – масса автомобиля, кг;

k0 – коэффициент жесткости (квадратичная постоянная), определяемый по результатам краш-тестов [2,5];

k1 – коэффициент жесткости, определяемый по результатам краш-тестов [2,5];

С1, С2 – величина деформации в характерной точке, определяемая линейной съемкой объемных деформаций транспортных средств, мм.

Методика определения данных деформаций подробно описана в [1,2].

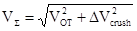

Скорости автомобилей 1 и 2 перед столкновением, в простейшем случае, определяются как слагаемое из следующих составляющих: скорости погашенной при развитии локальной зоны деформации автомобиля при ударе – ΔVcrush, и скорости автомобиля, к моменту столкновения исходя из пути их отбрасывания – VOT [1,2]:

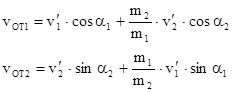

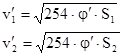

Скорости автомобилей 1 и 2 к моменту их столкновения можно получить из закона сохранения энергии:

где α1 и α2 – углы отбрасывания автомобилей 1 и 2 соответственно, град;

v1’ и v2’ – скорости после столкновения автомобилей 1 и 2 соответственно, км/час.

Поскольку расход энергии на перемещение автомобилей 1 и 2 после ДТП незначителен, то их скорости после столкновения можно определить исходя из энергетических затрат перемещения центра масс автомобиля после наезда на препятствие [1,2]:

где S1 и S2 – расстояние, пройденное автомобилем 1 и 2 после удара, м;

φ’ – коэффициент поперечного сцепления шин с дорогой.

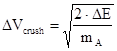

Скорость

где mА – масса автомобиля, кг.

Таким образом, можно получить оценочную скорость движения автомобиля до столкновения с другим транспортным средством с учетом полученных им деформаций в результате ДТП.

Недостатком данного метода является отсутствие возможности учесть ряд факторов, существенно влияющих на деформации, полученные автомобилем в результате столкновения. К таким факторам можно отнести техническое состояние автомобиля на момент столкновения, особенности конструкции кузова, состояние тормозной системы, срок службы автомобиля и.т.п. Таким образом, данный метод определения скорости автомобиля перед столкновением требует дальнейшей проработки, с целью включения неучтенных исходных данных, значительно влияющих на конечный результат расчета.

Рассмотренные в статье методы определения скорости автомобиля до столкновения, к сожалению, не позволяют получить абсолютно достоверную информацию о исходной скорости движения. Погрешности вычисления, в свою очередь, приводят к недостоверной картине произошедшего ДТП.

В настоящее время на мировом рынке программного обеспечения существует достаточно много различного рода программных средств, применяемых при анализе ДТП и позволяющих определить также и скорость автомобиля перед столкновением. К сожалению, в России они практически не известны. Однако роль специализированного программного обеспечения в экспертных исследованиях при реконструкции ДТП неоценима, а активное развитие и совершенствование делает многие программные комплексы мощным инструментом эксперта [1,2].

Рецензенты:

Бардышев О.А., д.т.н., профессор, генеральный директор ЗАО «Санкт-Петербургская техническая экспертная компания», г. Санкт-Петербург.

Ушаков А.И., д.т.н., профессор, директор ООО «Научно-производственный информационно-консультационный центр-плюс», г. Санкт-Петербург.

Источник статьи: http://science-education.ru/ru/article/view?id=11606