- Самые интересные самодельные автомобили из СССР

- Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

- Кто и зачем?

- Автомобили-самоделки из СССР: от расцвета до заката

- О первых советских самодельных «гран-туризмо» — порой они были фанерными, но все равно ездили! — мы рассказали в этой публикации. Позже гаражные умельцы освоили новый материал. А потом наступил подлинный расцвет эпохи эксклюзивных спорткаров.

- ГТЩ, Сатана, ЮНА

- Лаура, Панголина.

- Удивительные самодельные Советские автомобили

- В СССР все-таки был культ самодельных транспортных средств.

- Движение «Самавто» (самодеятельное автомобилестроение) в СССР

- Лучшее – враг хорошего (вместо пролога)

- Бегство из СССР

- Претенденты на свято место

- Криминальное хобби

- Назови хоть горшком…

Самые интересные самодельные автомобили из СССР

Немногие нынче помнят телепередачу «Это вы можете», в которой рассказывали о конструкторах-умельцах, изобретающих и изготавливающих разнообразные, подчас удивительные устройства. Одним из основных приложений сил советских Самоделкиных были автомобили.

Движение «самавто» в СССР росло и ширилось с каждым годом. Причин тому было несколько.

Автомобили оставались дефицитом (за ними записывались и стояли в очередь, покупки ждали годами), при этом для многих были неподъемно дороги. Кроме того, советская промышленность не радовала покупателей разнообразием. Граждане знали, что никогда не смогут владеть минивэном или, скажем, спорткупе. А ведь можно сделать себе именно тот автомобиль, который хочется! Пусть и на серийных узлах и агрегатах. Кстати, в 1960-х вообще разрешали использовать максимум запорожский мотор. Позднее, правда, ограничения смягчили.

Многие самоделки выглядели наивно, а иногда неуклюже. Тем не менее преклоняюсь перед изобретательностью, настойчивостью и трудолюбием их создателей!

О самоделках времен СССР можно, вероятно, сделать книгу. Но пока вспомним лишь несколько интересных и необычных конструкций.

Первые самодельщики в СССР появились еще в 1930-х.

Автомобили в ту пору простым гражданам попросту не продавали, а ездить-то хотелось.

Автомобиль ОКТА (Опытная Конструкция Трехколесного Автомобиля) 1932 года построил Евгений Киршевский из Новочеркасска. Трехколесная одноместная машинка имела массу всего 236 кг, мотоциклетные двигатель и коробку передач, тормоз на единственное заднее колесо. Позднее автор автомобиля соорудил и двухместный вариант.

Кто сказал, что в СССР нельзя было владеть автомобилем класса гран-туризмо? Можно! Если сделать его самому.

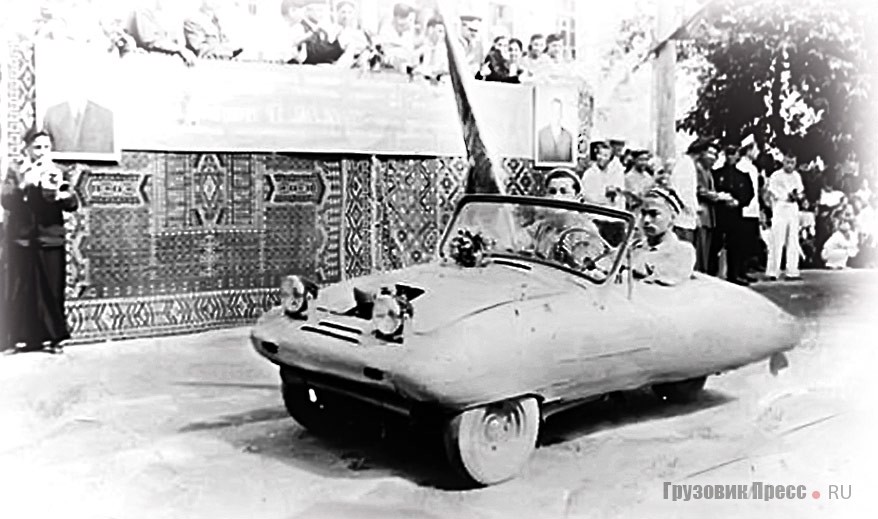

Ленинградец Аркадий Бабич построил автомобиль еще в 1959-м, и это была уже третья его конструкция. Он даже совершил на этом родстере пробег Ленинград — Симферополь. Причем утверждали, что 2125 км прошел за 20 ходовых часов! Верится с трудом. Но если так, то Бабич — вдвойне герой!

Спортивное купе КД — одна из немногих мелкосерийных самоделок.

В 1963-1969 гг. сотрудники НАМИ сделали не менее шести таких машин по эскизам знаменитого дизайнера Эдуарда Молчанова. Кузов, как и у большинства советских самоделок, — стеклопластиковый. Агрегаты, включая двигатель, и компоновка — от ЗАЗ-965.

Одна из немногих самоделок со стальным кузовом работы А. Кучеренко, созданная в 1964-м, называлась Труд. И по праву!

Сделать, причем так аккуратно, самостоятельно из стали такую машину — работа, заслуживающая особого уважения. Стилистика — не без американского влияния, но это и придает Труду самобытность.

Самоделки-амфибии — отдельная тема.

Одним из первых подобную машину сделал Юрий Чумичев еще в 1966-м. Кузов его Катама сооружен по лодочной технологии — деревянный каркас, обшитый фанерой. Ходовая часть — от серпуховской «инвалидки» С-3А. Мотор от мотоцикла Jawa мог приводить гребной винт или колеса.

В семье жителя Мурманска Николая Парамонова было пятеро детей. Куда их усадить? В самодельный минивэн на агрегатах Москвича, пусть и неказистый, зато вместительный.

Несбыточную мечту советского человека о собственном спорткупе братья Анатолий и Владимир Щербинины воплотили-таки в 1969-м в реальный автомобиль.

Причем с самым солидным из доступных на то время двигателем ГАЗ-21. Позднее братья Щербинины вместе с братьями Станиславом и Юрием Алгебраистовыми создали два более современных по дизайну купе с двигателями ГАЗ-24.

Футуристическую, всегда собирающую толпы любопытных конструкцию, которую в те годы называли Земновод, построил москвич Д. Кудрячков.

Двигатель ГАЗ-21 стоял в корме, коробка передач — доработанная от Запорожца. По сути, это даже не катер, а глиссер. Скорость на суше — до 110 км/ч, а на воде с помощью водомета — до 50 км/ч!

Купе Ласка московского сантехника Владимира Мещерякова базировалось уже на узлах ВАЗ-2101.

Кузов — рама из швеллеров и уголков и стеклопластик. Необычная особенность — вклеенное ветровое стекло.

И вновь амфибия!

Ихтиандр Игоря Рихмана оснащен двигателем ВАЗ-2101 и коробкой передач ЗАЗ. На воде благодаря водомету машина достигала 18 км/ч. Интересная особенность Ихтиандра, помимо бездверного кузова со сдвижным для посадки-высадки колпаком, — полностью независимые подвески и дисковые тормоза на всех колесах.

Рижский автомобиль Петра Назарова Камелус, по сути, представлял собой вариацию на тему хэтчбека на агрегатах «копейки».

Кузов — стеклопластиковый, тормозная система самодельная — двухконтурная.

Каравелла Александра Чапыгина — пример безграничной дизайнерской фантазии отечественных Самоделкиных.

Мотор в стеклопластиком кузове — от Запорожца, и тоже сзади. Зато кузов — четырехдверный, а передняя подвеска — собственной конструкции.

Компактную машинку класса Оки в 1985-м сделал кутаисский архитектор Вахтанг Двалишвили.

Симпатичный вэн длиной всего 3400 мм и с базой 1800 мм был оснащен двигателем ЗАЗ-966. Машину автор назвал Мария.

Это тоже самоделка и, вероятно, первый в СССР репликар. По крайней мере, сделанный столь талантливо.

Москвич Спартак Григорян вдохновился подаренной ему масштабной моделью первого автомобиля FIAT 1899 года. Двигатель — от Москвича-407, коробка — Москвича-401, шины — от мотоцикла Урал. Впервые публика машину увидела в 1978-м.

Знаменитая Панголина Александра Кулыгина — умельца из Ухты в начале 1980-х поражала воображение неизбалованных дизайнерскими изысками граждан.

Автор использовал агрегаты ВАЗ. Автомобиль удивлял, в частности, подъемной крышей с электроприводом.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5feb68ab48eace31c659c589/samye-interesnye-samodelnye-avtomobili-iz-sssr-5ffdddee625bfc732d695636

Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

Э то вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

Кто и зачем?

Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

Использованы фото из архива Сергея Ионеса

Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/neizvestnyj-avtoprom-sovetskogo-sojuza-2015-08-10

Автомобили-самоделки из СССР: от расцвета до заката

О первых советских самодельных «гран-туризмо» — порой они были фанерными, но все равно ездили! — мы рассказали в этой публикации. Позже гаражные умельцы освоили новый материал. А потом наступил подлинный расцвет эпохи эксклюзивных спорткаров.

Комиссии ДОАМ (Добровольное общество автомотолюбителей) одобряли смелые и подчас даже революционные, особенно для нашего автопрома, конструкции. Самодельщику, правда, необходимо было представить документы на законную покупку агрегатов и материалов, которые, как было написано в требованиях, должны быть «сэкономленными» на производстве или «некондиционными».

Однако точно знаю: получить вышеуказанные справки было не очень сложно.

Игорь Губарев из Тбилиси сделал внешне совсем не выдающийся седан по имени Варико, к теме спортивных самоделок отношения, в общем-то, не имеющий. Однако умелец соорудил гидропневматическую подвеску — по типу ситроеновской!

А у хэтчбека Весна Владимира Миронова с мотором ВАЗ‑2101 и довольно простым дизайном задние колеса приводились через самодельный двухременный вариатор! Впрочем, такие работы все-таки были исключением. Но тяга к «гран-туризмо» росла и ширилась.

ГТЩ, Сатана, ЮНА

В 1969 году москвичи братья Анатолий и Владимир Щербинины построили приземистое спорткупе, которое позднее стали называть ГТЩ. Машину оснастили двигателем ГАЗ‑21 (исключение из технических правил, причем не единственное), агрегатами ГАЗ‑69 и ГАЗ‑12 ЗИМ. Стеклопластиковый кузов на пространственной раме выглядел вполне профессиональным. При его создании умельцы предусматривали как классическую, так и среднемоторную компоновку.

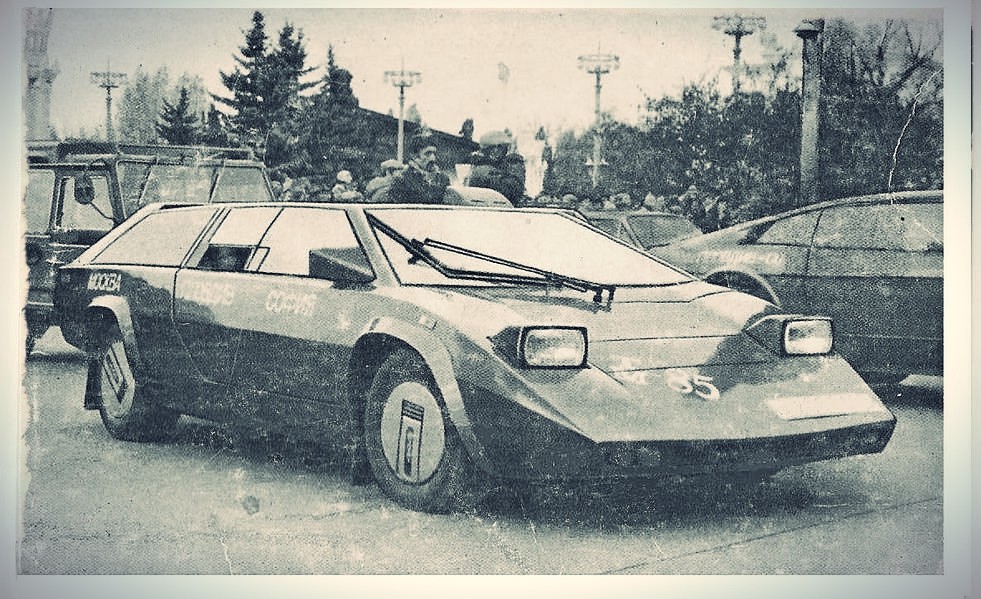

Братья Щербинины на этом не остановились. Найдя единомышленников — тоже братьев, Станислава и Юрия Алгебраистовых — в 1980 году создали новое спорткупе с клиновидным по моде тех лет кузовом и фарами, закрытыми щитками с электроприводом. Таких машин под именами Сатана (версия Щербининых) и ЮНА (автомобили Алгебраистовых), отличающихся деталями отделки, сделали как минимум, четыре. На улицах автомобили принимали за импортные. У купе даже стандартных дверных ручек не было, вместо них — кнопки, да и колесные диски стояли импортные — красивые.

В 1980 году в правилах для самодельщиков появился пункт о допустимом объеме двигателя 1,2 л (то есть ВАЗ‑2101), предельная мощность возросла до 45 л.с. на тонну, а длина автомобиля — с 3500 до 4200 мм. Но делали ведь машины и с волговскими моторами. Хотя важнее было то, что самодельщики упорно и всё смелее внедряли на своих автомобилях новшества, на которые официальный советский автопром, по сути, не обращал внимания.

Именно на самоделках появились электростеклоподъемники и гидроусилители руля (в СССР стоящие лишь на правительственных Чайках и ЗИЛах), дистанционная регулировка наружных зеркал и даже вклеенное ветровое стекло. Помимо всего этого на спорткупе Орор (по-армянски Чайка) Генриха Матевосяна были открывающиеся вверх двери с газовыми упорами, убирающиеся фары с электроприводом, кондиционер. Чтобы не загромождать небольшой багажник, запаску самодеятельный конструктор пристроил под машину, снабдив ее крепление электроприводом!

Последние советские технические требования к самоделкам ввели в 1987 году. Согласно им, мощность не должна была превышать 50 л.с. на тонну. Что делало некоторые машины очень динамичными. Ведь каркас строили иногда не из стали, а алюминия, да и иные элементы автомобиля старательно просчитывали для снижения массы.

Лаура, Панголина.

Звездой первой половины 1980‑х стала Лаура ленинградцев Дмитрия Парфёнова и Геннадия Хаинова. Две одинаковые машины имели серийный мотор ВАЗ‑2105 с коробкой передач ЗАЗ‑968. В остальном стеклопластиковое купе с авангардным дизайном разительно отличалось от серийной советской продукции.

Не меньший фурор произвела в 1983 году Панголина Александра Кулыгина. Конструктивно она была попроще Лауры: привод на задние колеса, подвески — ВАЗ. Зато средняя часть зубилообразного, по мировой моде тех лет, кузова, крыша и боковины открывалась целиком с помощью электропневмоподъемников, обзор назад обеспечивал перископ на крыше.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/923144-to-chego-ne-mozhet-byt-3/

Удивительные самодельные Советские автомобили

В СССР все-таки был культ самодельных транспортных средств.

Самый удивительный и красивый самодельный автомобиль был построен в Ленинграде. Его спроектировал и создал Аркадий Бабич. Машина была создана в середине 50-х годов. Это был третий самодельный автомобиль, который собрал конструктор. Последний третий автомобиль впечатляет. Машина оснащалась 3,5 литровым двигателем от Газ-21. Мощность силового агрегата составляла 90 л.с. Это позволяло разгонять машину до 130 км/час.

Вот редкие видео кадры об этой Советской самодельной машине:

Также Бабич в то время занимался проектированием трубчатого подрамника гоночного автомобиля КВН-2000s, который стал самым успешным автомобилем во времена «железного занавеса». К сожалению, большинству из нас этот автомобиль не знаком.

Стоит отметить, что это легендарный спортивный автомобиль дожил до наших дней. Будет надеяться, что в скором времени этот удивительный автомобиль будет восстановлен.

Еще один удивительный самодельный автомобиль времен СССР это Хади EP-900. Машина была основана на ЗАЗ-966. Автомашина была создана в 70-х годах.

На самом деле эта машина не совсем самодельная. Автомобиль создан Харьковским национальным автомобильно-дорожным университетом (Украина). Машина основана на ЗАЗ-966, использовала детали ВАЗа и Москвича.

Источник статьи: http://1gai.ru/autonews/514021-udivitelnye-samodelnye-sovetskie-avtomobili.html

Движение «Самавто» (самодеятельное автомобилестроение) в СССР

Последняя суббота июня (в этом году это 29 июня) в российском календаре профессиональных праздников закреплена за рационализаторами и изобретателями. Большинству обывателей этот праздник покажется весьма экзотическим, хотя в СССР этот день ИТР праздновали весьма широко.

Лучшее – враг хорошего (вместо пролога)

За спиной советских дизайнеров, рисующих эскизы перспективных автомобилей, всегда стояли технологи и экономисты, которые лупили художников линейками по рукам. И в этих условиях Прекрасному удавалось отвоевать у Полезного своё место, но впоследствии подвергалось ревизии на предмет возможности упростить и удешевить. Так, в середине 1970-х дизайнеры АЗЛК лезли из кожи вон, чтобы омолодить морально устаревший кузов «Москвич-412» и превратить его в «Москвич-2140». У автомобилей первых лет выпуска пространство в анодированной рамке на задней панели кузова между задними фонарями было выразительно подчёркнуто черной краской. Но потом кто-то подсчитал, если от операции окраски этой кузовной панели отказаться, то в год можно сэкономить десяток тысяч рублей. Под лозунгом «экономика должна быть экономной» седан лишился одной из своих дизайнерских изюминок.

Вазовские «шестёрки» рубежа восьмидесятых–девяностых лишились боковых хромированных молдингов, и без фирменных аксессуаров «шоха», утратив свой шарм, предстала в унылом неглиже, чем стала сбоку похожа на ВАЗ-2101. Потом были КрАЗы с торчащими на тонких лепестках фарами вместо функционального блока. История вредительской рационализации силами экономистов печальна.

Бывали и забавные случаи.

В 1958 г. конструкторы Ульяновского автозавода приступили к созданию УАЗ-451. Поскольку для улучшения развесовки решено было конструировать новую раму, а двигатель сдвигать в пределы колёсной базы, пришлось вносить серьёзные изменения в архитектуру кабины, за которую отвечал Геннадий Васильевич Аверин. Главной задачей стало выкраивание пространства для водителя и пассажира и изменение конфигурации внутреннего капота. При этом конструктор считал, что кабина должна остаться предельно аскетичной, поэтому категорически не желал оснащать двери стеклоподъёмниками. Ведущий конструктор автомобиля Егор Романович Варченко, напротив, проявлял человеколюбие и настаивал на опускающихся окнах, но по инженерной линии давить на Аверина не имел права. В конце концов Варченко удалось «продавить» оснащение УАЗ-451 стеклоподъёмниками от «Москвича» весьма нетривиальным путём – через заводской БРИЗ – Бюро рационализации и изобретений.

На судьбы серийных машин рационализаторы влияли крайне редко, что было обусловлено несовершенством законодательства в области охраны авторского права. Не находя возможности прикладного творчества в промышленности, возникла целая волна т. н. внутренних диссидентов, которые уходили с заводов в самодельное конструирование и, удивляя, продолжали изобретать свои велосипеды. Так возникло движение «Самавто», которое в советское время представляли в СМИ как уникальный феномен родины кулибиных. О том, что самодеятельное автомобилестроение на Западе быстро легализовалось в бизнес (тюнинг, мастеринг, хот-род, бодибилдинг и т. д., и т. п.), в СССР скромно умалчивали.

Бегство из СССР

Разговоры о том, что строительством самоделок люди пытались компенсировать нехватку легковых автомобилей в стране, поверхностны. Во-первых, на создание самодельной машины, как правило, уходило столько средств и времени, сколько в конечном счёте понадобилось бы для покупки нового заводского автомобиля. Во-вторых, самоделки строили не только малообеспеченные умельцы, но и вполне упакованные персоны: дирижёры, профессора, товароведы, военпреды, пилоты. В своё время был хорошо известен самодельный автомобиль, построенный лётчиком-космонавтом (символично, правда?) Александром Серебровым.

Парадоксально, но в 1970-х именно благодаря покровительству лётчиков-космонавтов самавто легализовалось из стихийного процесса в массовое зрелище. Лётчики-космонавты стали почти обязательными свадебными генералами любого организованного мероприятия. Особенно преуспел в роли небесного покровителя самавто Владимир Джанибеков. Большую роль в легализации сыграла передача «Это Вы Можете» с ведущим Владимиром Александровичем Соловьёвым.

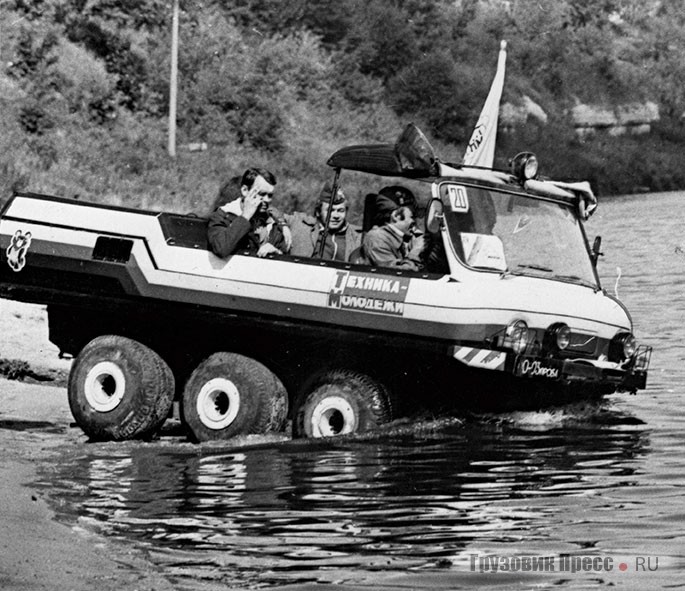

К началу 1970-х движение самавто достигло такого размаха, что государству пришлось как-то определяться со своим отношением к этому явлению. К счастью, оно заняло великодушную позицию старшего брата. Пропагандировать деяния самодельщиков начали журналы «Моделист-конструктор» и «Техника – молодёжи», позже к ним присоединился «За рулём».

Претенденты на свято место

Начиналось всё в СССР отнюдь не с примитивных мототележек, а именно с дерзких попыток создать нечто совершенное и оригинальное. Один из самых знаменитых довоенных самодельных автомобилей (обтекаемое туристское купе на шасси ГАЗ-А) был построен лётчиком-орденоносцем (опять небо!) А.П. Ивановым. Придётся подчеркнуть очевидное: чтобы создать эту машину, у лётчика должна быть исходная заводская модель. Значит, проблема не с приобретением личной легковушки…

Однако известные в довоенной истории попытки построить автомобили своими силами можно пересчитать по пальцам, и этот предмет ждёт своего исследователя. Но как показали очерки нашего автора Михаила Соколова, уже достоверно известно о рационализаторстве среди автобаз, эксплуатировавших грузовую автотехнику. Во многом это стало известно благодаря сохранившимся архивам предприятий и самим водителям. О легковых автомобилях, изготовленных в индивидуальном порядке, а также переделках известно немного, хотя бы потому, что пресса о них писала мало и скудно. Более того, публикация о созданной своими силами самоделке приводила к лавинообразному подражательству. При этом в отдел регистрации механических транспортных средств самоделка прибывала вместе с журналом прототипа. Так, в конце 1950-х из мотоциклетных агрегатов по всей стране энтузиасты создали несколько десятков переднеприводных трёхколёсных микролитражек. Но по-настоящему массовый характер автомобильный самострой приобрёл в начале 1960-х, когда автопарки и прокатные станции начали освобождаться от неликвидов. Тогда же расцвёл под кураторством ДОСААФ культ кольцевых гонок на монопостах, изготовленных из автомобилей «Москвич-401» и ГАЗ М-20.

Частное автовладение к тому времени перестало быть диковиной. Улицы заполонили «Москвичи», «Волги» и «Запорожцы», что на порядок повысило техническую грамотность граждан и насытило городские сусеки необходимым для строительства самоделок железом. В продажу начали поступать отдельные узлы и агрегаты. Доступность мотоциклов, мотороллеров и запчастей к ним привела к тому, что вплоть до середины 1980-х основными донорами становились мототехника и микролитражные автомобили (с рабочим объёмом двигателя менее 1,0 л).

Важно отметить, что, благодаря появлению совнархозов и устранению диктата министерств, в 1960-х в порядке личной инициативы были созданы самодельные конструкции, которые начали выпускать в промышленных масштабах. В этот ряд можно поставить микроавтобусы «Десна» и «Старт», эстонские микрогрузовики ЭТ-500 и ЭТ-600.

Подчас самодельщики выходили за пределы обычных для нашей страны типажей, и тогда на свет появлялись настоящие шедевры. Самым популярным типом нестандартных машин были автомобили с кузовом «гран-туризмо» – воистину символ свободы и красивой жизни. Зачастую спортивные 2-местные купе с покатым капотом и двигателем от «Запорожца» по своим эксплуатационным характеристикам проигрывали даже серийным малолитражкам, однако обладали внешностью настоящего спорткара. Можно привести пример США: с 1980-х фирмы начали выпускать специальные кит-комплекты а-ля Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar, Hummer и иже с ними, которые можно было нахлобучить на шасси убитых Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Pontiac Fiero, Chevrolet S-10 или Ford Ranger.

Второе по распространённости место среди диковинных для нашего автопрома типажей занимали автомобили «по интересам»: семейные минивэны на шасси малолитражек, амфибии, автомобили для путешествий и утилитарные пикапы и мини-тракторы в приусадебном хозяйстве, объединяющие трактор, джип и мотоплуг в одном флаконе.

Эксперты от автопрома всегда критиковали самоделки, не понимая, что созданием «гран-туризмо», минивэнов, плавающих амфибий удовлетворялся спрос на типажи, которые не предусматривались плановым хозяйством.

Криминальное хобби

Где и из чего самодельщики собирали свои машины – отдельная песня. Начнём с «где». Как ни странно, частные гаражи не решали проблему, поскольку не у всех они были. Во-вторых, автомобили строили по нескольку лет, а возиться зимой с железками в холодном гараже – сомнительное удовольствие. Технари (инженеры, водители, механики) использовали своё служебное положение и обустраивали стапеля на автобазах и в заводских мастерских. Административные уложения подобная самодеятельность не нарушала.

Некоторые свои работы оформляли через станции юных техников, спортивные клубы и училища, что позволяло легализовать приобретение материалов через шефствующие предприятия.

Сложнее приходилось тем, чья работа не была связана с производственной базой. Многие начинали строить автомобили прямо в своих городских квартирах. Добро, если самоделка была небольшой, и впоследствии её удавалось перед сборкой по частям спустить на верёвках с балкона или разобрав раму пронести через лестничный пролёт. Братья Щербинины свой ГТЩ строили в квартире на 7 этаже. Стеклопластиковый кузов монтировали на сварной пространственной раме в просторном помещении, образовавшемся после того, как была сломана стена между кухней и одной из комнат. А для того чтобы спустить всю эту конструкцию на землю, пришлось разбирать внешнюю стену. Самовольное изменение элемента несущей конструкции здания – это уже серьёзное административное правонарушение.

Сомнительными с точки зрения законности были и источники исходных деталей и материалов для самоделок. Новые запчасти, узлы и агрегаты в свободной продаже появлялись редко, а успешный поиск дефицита через базы райпотребкооперации был возможен только при наличии «волосатой руки». На вторчермет автомобили шли только после совсем уж фатальных ДТП, и самодельщикам приходилось крутиться, поэтому хорошим подспорьем с 1950-х служили машины, списанные из казённых гаражей.

Удивительным образом решалась и проблема материала для изготовления кузова. Например, кузов автомобилей «Пчёлка» и «Турист» 1966 г. были целиком сварены из противней для духовок газовых плит. Освоение технологии выклейки кузовов из стеклопластика положения не изменило, поскольку эпоксидку и стеклоткань можно было купить только непосредственно на заводе (это было вполне легально) или приобрести по блату (под видом списанного товара).

Листовой металл доставали, где придётся (кровельное железо не всегда годилось), и поэтому приходилось договариваться с директорами, кладовщиками и завхозами. Прямо скажем, скрупулезно соблюдая социалистическую законность, построить автомобиль в СССР было сложно.

Назови хоть горшком…

И ещё одна связанная с самоделками проблема с трудом решалась законным образом. Речь идёт о постановке машин на учёт в ГАИ. В июне 1957 г. журнал «Техника – молодёжи» опубликовал статью «Автомобиль своими руками», в предисловии к которой говорилось следующее: «Редакцией журнала было проведено специальное совещание, в котором приняли участие представители Госавтоинспекции, заинтересованных министерств, научно-исследовательских институтов, ДОСААФ и других организаций. …были составлены «Технические требования, предъявляемые к микролитражным автомобилям и мотоколяскам, изготовляемым в индивидуальном порядке». Сейчас эти требования рассмотрены Госавтоинспекцией и утверждены».

Текст требований носил характер рекомендаций и был изложен в виде ответов на вопросы, а потому законодательной силы не имел. И хорошо, что не имел, поскольку одно из его положений звучало так: «Разрешено изготовление четырёхколёсных автомобилей и трёхколёсных мотоколясок с рабочим объёмом двигателя не более 750 куб. см». Уместное для 1957 г. ограничение в дальнейшем завело бы движение самавто в тупик. А в условиях юридической неопределённости (что не запрещено законом, то разрешено) оформление ПТС в ГАИ решалось за счёт человеческого фактора.

Были и юридические лазейки. При невозможности регистрации оставался путь оформлять ПТС на самоделку через районный Технадзор. ГАИ же оставалось только выдать номерные знаки. При переделке грузовиков и автобусов регистрация проходила через областные органы сертификации, БРИЗ или завод-изготовитель. Иногда самоделку выручала её популярность в кино или знакомство хозяина с известными всей стране людьми.

Если «незаконнорожденному» агрегату документы выдавать отказывались наотрез, то приходилось ездить без номеров, полагаясь на сочувствие и понимание дорожных инспекторов.

К началу 1980-х протокол, регламентирующий регистрацию самоделок, так и не был разработан, зато появились вполне конкретные ограничения по мощности (50 л.с. на одну тонну массы) и по габаритам (4,7 м в длину и 1,8 – в ширину). Если мощность двигателя превышала 50 л.с., то вроде как и разговаривать было не о чем (многие на этот случай машину балластировали), а если не превышала, то… «гаишники» пожимали плечами и честно признавались, что не представляют, как эту машину оформлять.

Как всё это было здорово, самодельщики поняли только в 2005 г., когда регистрация самоделок неожиданно попала под запрет. Препятствующий этому закон изначально был направлен против т. н. «конструкторов» иномарок, ввозимых ушлыми предпринимателями в страну в разобранном виде, затем собираемых в кустарных условиях и регистрируемых как самоделки, но под запрет попали тюнинг, мастеринг кит-каров и настоящие самавто…

Правда, в январе 2008 г. закон был переформулирован таким образом, что настоящую самоделку теперь зарегистрировать можно. Только это потеряло свою актуальность. Частники строят автомобили собственной конструкции всё реже и реже.

Источник статьи: http://www.gruzovikpress.ru/article/10934-dvijenie-samavto-samodeyatelnoe-avtomobilestroenie-v-sssr-parallelniy-mir/