- Автомобили-самоделки из СССР: от расцвета до заката

- О первых советских самодельных «гран-туризмо» — порой они были фанерными, но все равно ездили! — мы рассказали в этой публикации. Позже гаражные умельцы освоили новый материал. А потом наступил подлинный расцвет эпохи эксклюзивных спорткаров.

- ГТЩ, Сатана, ЮНА

- Лаура, Панголина.

- Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

- Кто и зачем?

Автомобили-самоделки из СССР: от расцвета до заката

О первых советских самодельных «гран-туризмо» — порой они были фанерными, но все равно ездили! — мы рассказали в этой публикации. Позже гаражные умельцы освоили новый материал. А потом наступил подлинный расцвет эпохи эксклюзивных спорткаров.

Комиссии ДОАМ (Добровольное общество автомотолюбителей) одобряли смелые и подчас даже революционные, особенно для нашего автопрома, конструкции. Самодельщику, правда, необходимо было представить документы на законную покупку агрегатов и материалов, которые, как было написано в требованиях, должны быть «сэкономленными» на производстве или «некондиционными».

Однако точно знаю: получить вышеуказанные справки было не очень сложно.

Игорь Губарев из Тбилиси сделал внешне совсем не выдающийся седан по имени Варико, к теме спортивных самоделок отношения, в общем-то, не имеющий. Однако умелец соорудил гидропневматическую подвеску — по типу ситроеновской!

А у хэтчбека Весна Владимира Миронова с мотором ВАЗ‑2101 и довольно простым дизайном задние колеса приводились через самодельный двухременный вариатор! Впрочем, такие работы все-таки были исключением. Но тяга к «гран-туризмо» росла и ширилась.

ГТЩ, Сатана, ЮНА

В 1969 году москвичи братья Анатолий и Владимир Щербинины построили приземистое спорткупе, которое позднее стали называть ГТЩ. Машину оснастили двигателем ГАЗ‑21 (исключение из технических правил, причем не единственное), агрегатами ГАЗ‑69 и ГАЗ‑12 ЗИМ. Стеклопластиковый кузов на пространственной раме выглядел вполне профессиональным. При его создании умельцы предусматривали как классическую, так и среднемоторную компоновку.

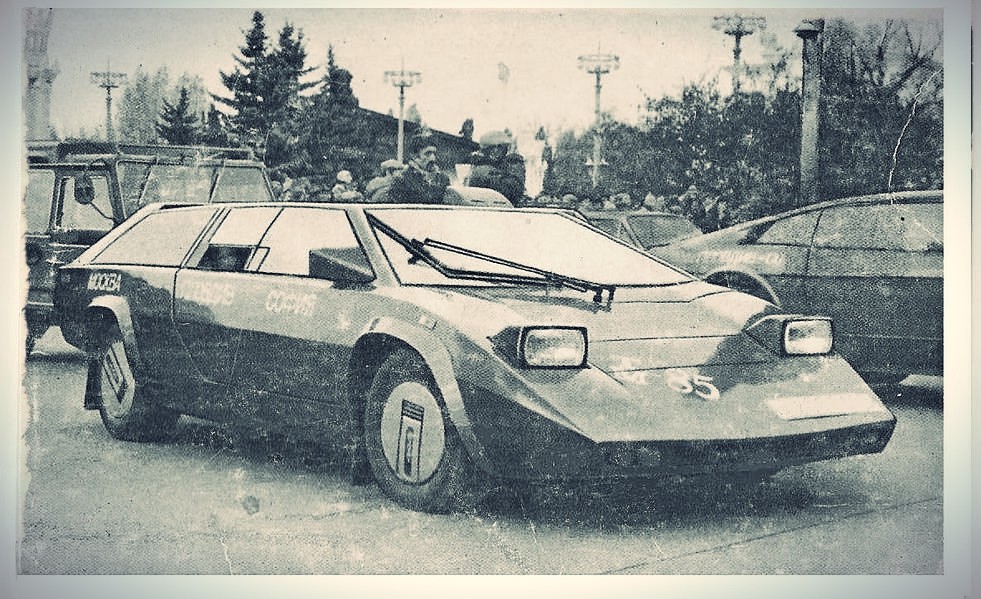

Братья Щербинины на этом не остановились. Найдя единомышленников — тоже братьев, Станислава и Юрия Алгебраистовых — в 1980 году создали новое спорткупе с клиновидным по моде тех лет кузовом и фарами, закрытыми щитками с электроприводом. Таких машин под именами Сатана (версия Щербининых) и ЮНА (автомобили Алгебраистовых), отличающихся деталями отделки, сделали как минимум, четыре. На улицах автомобили принимали за импортные. У купе даже стандартных дверных ручек не было, вместо них — кнопки, да и колесные диски стояли импортные — красивые.

В 1980 году в правилах для самодельщиков появился пункт о допустимом объеме двигателя 1,2 л (то есть ВАЗ‑2101), предельная мощность возросла до 45 л.с. на тонну, а длина автомобиля — с 3500 до 4200 мм. Но делали ведь машины и с волговскими моторами. Хотя важнее было то, что самодельщики упорно и всё смелее внедряли на своих автомобилях новшества, на которые официальный советский автопром, по сути, не обращал внимания.

Именно на самоделках появились электростеклоподъемники и гидроусилители руля (в СССР стоящие лишь на правительственных Чайках и ЗИЛах), дистанционная регулировка наружных зеркал и даже вклеенное ветровое стекло. Помимо всего этого на спорткупе Орор (по-армянски Чайка) Генриха Матевосяна были открывающиеся вверх двери с газовыми упорами, убирающиеся фары с электроприводом, кондиционер. Чтобы не загромождать небольшой багажник, запаску самодеятельный конструктор пристроил под машину, снабдив ее крепление электроприводом!

Последние советские технические требования к самоделкам ввели в 1987 году. Согласно им, мощность не должна была превышать 50 л.с. на тонну. Что делало некоторые машины очень динамичными. Ведь каркас строили иногда не из стали, а алюминия, да и иные элементы автомобиля старательно просчитывали для снижения массы.

Лаура, Панголина.

Звездой первой половины 1980‑х стала Лаура ленинградцев Дмитрия Парфёнова и Геннадия Хаинова. Две одинаковые машины имели серийный мотор ВАЗ‑2105 с коробкой передач ЗАЗ‑968. В остальном стеклопластиковое купе с авангардным дизайном разительно отличалось от серийной советской продукции.

Не меньший фурор произвела в 1983 году Панголина Александра Кулыгина. Конструктивно она была попроще Лауры: привод на задние колеса, подвески — ВАЗ. Зато средняя часть зубилообразного, по мировой моде тех лет, кузова, крыша и боковины открывалась целиком с помощью электропневмоподъемников, обзор назад обеспечивал перископ на крыше.

Источник статьи: http://www.zr.ru/content/articles/923144-to-chego-ne-mozhet-byt-3/

Творения ручной работы: неизвестный автопром Советского Союза

Э то вам не какой-то там тюнинг, от скуки распространявшийся в «загнивающем буржуазном обществе». Подумаешь – пристроить к бамперу «губу», перекрасить капот или навесить на багажник вычурное антикрыло! А построить с нуля целую машину – слабо? Не одна тысяча советских граждан могла вместо ответа на этот вопрос предъявить собственноручно изготовленный автомобиль – лично или в команде с друзьями. Самые активные из них под патронажем государственных органов регулярно собирались на грандиозные всесоюзные пробеги, пропагандируя в массах техническое творчество и поднимая уровень автомобильной культуры. И массы отвечали взаимностью: в каждом «транзитном» городе такие передвижные автофестивали собирали десятки тысяч зрителей – целые стадионы, до отказа заполненные центральные площади и проспекты. Да, в какой-то мере это заменяло нам, тогдашним, теперешние ежегодные автошоу и автовыставки. Однако это было нечто большее, чем обывательский интерес потребителя, приходящего с приготовленным кошельком в сияющие софитами павильоны модных моторшоу.

Кто и зачем?

Но помимо сотни публичных «самодельщиков», вместе с их творениями справедливо обласканных вниманием ДОСААФ, центрального телевидения и научно-популярных журналов, существовало куда большее количество умельцев, соорудивших автомобиль исключительно для себя. Не желая тратить свой тарифный отпуск на громкие всесоюзные мероприятия, они тихо и скромно эксплуатировали свой однажды сотворенный эксклюзив по личным надобностям. И практически в каждом городе Союза можно было встретить как минимум одну, а то и несколько легковушек, не имеющих аналогов нигде в мире.

Использованы фото из архива Сергея Ионеса

Кем же они были – эти люди, владельцы абсолютного автомобильного эксклюзива? Ведь не шейхи из Эмиратов, не принцы, и даже не наследники заокеанских бабушек-миллионерш… Чтобы сделать себе автомобиль, в условиях СССР достаточно было иметь уверенность в себе и быть технически подкованным человеком. Граждан с такими качествами тогда было предостаточно. Почему же они не покупали себе готовую серийную машину? Отнюдь не потому, что это было дорого – постройка самоделки обходилась в деньгах не дешевле как минимум подержанного Москвича. Причин несколько: ограниченный типаж серийных автомобилей, желание выделиться среди товарищей, а главное – зуд творчества и желание самовыразиться в работе с техникой. Но подвиг советских самодельщиков в другом: как правило, вступая на стезю движения «Самавто», они обрекали себя на многолетний нелегкий труд в свободное от работы время. То есть – без выходных, отпусков, посиделок за домино или пивом. Рекорд СССР по скорости постройки автомобиля – 8 месяцев (житель Армянской ССР Лев Саакян), а средняя цифра – пожалуй, 3-4 года, поскольку многие работали над «темой» по десять-пятнадцать лет.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/neizvestnyj-avtoprom-sovetskogo-sojuza-2015-08-10