- Санитарные автомобили военного времени в России (часть 1)

- На каких машинах советские врачи спасали жизни

- Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

- Военные исполнения грузовиков ЗИС-5

- Радиотехнические средства

- Автомастерские

- Автомобили службы горючего

- Аэродромная и аэростатная техника

- Инженерная автотехника

- Автомобили химической службы

- Пулеметно-пушечные трехтонки

- Санитарные и штабные автобусы

- Специальные исполнения ЗИС-5

Санитарные автомобили военного времени в России (часть 1)

В годы Великой Отечественной войны медицинские службы работали в особом режиме. После оказания первой помощи раненых следовало не просто «доставить в стационар», а эвакуировать за десятки километров — в военно-полевые или тыловые госпитали. В условиях нехватки автотранспорта главным требованием, предъявляемым к санитарным машинам, стала их вместимость. Для перевозки раненых использовались, как правило, обычные грузовые машины ГАЗ-АА и ЗИС-5.

Специфическая идеологическая атмосфера, царившая в СССР в предвоенное десятилетие, сказалась и на развитии военно-медицинской службы. Вся страна готовилась не только к труду, но и к обороне. Неизбежность скорого вооруженного конфликта с врагами Советского государства признавалась открыто, и повышение боеготовности РККА считалось одной из первоочередных задач.

Предвоенной мощности автозаводов не хватало для производства разных видов санитарных машин, удовлетворяющих потребности и гражданских станций скорой помощи, и военных служб, поэтому при проектировании старались создавать компромиссные конструкции с военно-полевым «уклоном».

Как следствие, в 30-е годы от спецмашин, предназначенных для перевозки больных, требовалась не столько скорость передвижения в сочетании с плавностью хода, сколько вместимость, надежность и ремонтопригодность. Более того, в 1935 году был принят единый тип санитарного автомобиля для Красной армии и гражданской медицины, утвержденный совместной комиссией наркоматов обороны и здравоохранения.

Нетрудно догадаться, что требования военных были приоритетными. В результате, большая часть специализированных санитарных машин строилась на базе грузовых шасси, в первую очередь — на базе полуторки ГАЗ-АА. Упомянутый выше стандарт подразумевал создание на грузовой платформе закрытого кузова-фургона «московского образца», рассчитанного на четырех лежачих больных, санитара и водителя.

Кроме того, освоение новых видов оружия (в частности, химического) потребовало создания узкоспециализированных санитарных автомобилей — авгодушевых и обмывочно-дезинфекционных установок. Для повышения эффективности первой помощи в полевых условиях начали производить автолаборатории и передвижные рентгеновские установки.

Совершенствовалась и организация войсковой медицинской службы. Во второй половине 30-х годов в войсках появились, а позже прошли боевые испытания в ходе военных действий в Испании, а также у озера Хасан и реки Халхин-Гол, укомплектованные автотранспортом специализированные военно-медицинские подвижные госпитали (ППГ), автомобильные санитарные роты (АСР) и взводы (АСВ); отдельные роты медицинского усиления (ОРМУ), автохирургические отряды (АХО) и медико-санитарные батальоны (медсанбаты, МСБ).

Боевые действия в районе реки Халхин-Гол выявили проблему дальней (порой за сотни километров) эвакуации раненых. В таких условиях вместимость ГАЗ-55 оказалась недостаточной. В переоборудованные для перевозки пострадавших бортовые ГАЗ-АА помещалось 8-10 человек, а в ЗиС-5 — 12-15, что также было принято во внимание при комплектовании медицинских подразделений.

В западных приграничных военных округах к 1940 году были сформированы и укомплектованы военные и гражданские медучреждения на 293,5 тысяч коек, где работали почти 62 тысячи врачей, что составляло 36% всего коечного фонда и 40% врачебных кадров страны.

Таким образом, предвоенная милитаризация быта сыграла на руку именно вооруженным силам. РККА, пусть и в ущерб гражданскому здравоохранению, оказалась укомплектована вполне современной санитарной техникой. Однако количества этой техники было явно недостаточно.

Дело в том, что военные врачи на местах, способные оценить реальные потребности в автотранспорте того или иного подразделения, из чувства самосохранения не могли озвучить реальные цифры. Они посылали «по команде» запросы, но всякое требование, особенно подкрепленное цифрами, могло быть интерпретировано вышестоящим начальством как «пораженческие настроения» — со всеми вытекающими отсюда печальными для просителя последствиями.

К концу 1938 года комплектация медицинской службы РККА специальным автотранспортом составляла лишь 10% от потребности. Столь низкую цифру проигнорировать или списать на «пораженческие настроения» было нельзя, и Совнарком издал приказ о перепрофилировании одного из заводов Казани.

Предприятие, наименованное «Автокузовной завод Наркомздрава СССР», успело выпустить несколько сотен санитарных кузовов на шасси ГАЗ-ММ, однако не слишком «строгое» отношение к собственному заказу со стороны государства имело печальные последствия. С мест поступали многочисленные жалобы на низкое качество материалов и неряшливую сборку.

Иногда медицинские учреждения, получив казанские машины, снимали с них заводские кузова и «перекраивали» их собственными силами. На Втором всесоюзном совещании по вопросам скорой помощи, проходившем в июне 1940 года в Киеве, был поднят вопрос о недопустимом качестве казанских кузовов, но эта проблема так и не была решена до начала войны.

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/carakoom/sanitarnye-avtomobili-voennogo-vremeni-v-rossii-chast-1-5aec9803c71a92075eb5e51d

На каких машинах советские врачи спасали жизни

Советская скорая помощь чаще всего ассоциируется с автомобилем «Буханка», однако с этой целью использовались и другие транспортные средства, в том числе и грузовые.

Такие автомобили идеально подходят для перевозки больных, вернее, в этом были уверены производители. В качестве базы использовались серийные «полуторки» и ЗИС-5.

Несмотря на удобство перевозки больных или специального медицинского оборудования, автомобиль не отличался экономичностью, ведь расход топлива был больше, чем рассчитывалось изначально.

Дорогой оказалась и эксплуатации транспорта.

Кроме того, говорить о комфорте перевозки не приходилось. Такие машины не могли похвастаться плавностью хода. Грузовые автомобили больше подходят для массовой перевозки раненых или обустройства специализированных медицинских кабинетов, например, для проведения флюорографии. Однако в советские времена такой транспорт использовался и для линейной «скорой».

Первыми медицинскими машинами, которые вышли в массовое производство, являются автомобили, построенные на базе шасси Форд и ГАЗ-АА, при этом вариаций было много, например, прямоугольный фургон или кузов, по форме напоминающий универсал, только больших размеров.

Существовал и кузов с покатой крышей и тремя оконными отверстиями. Было вариативным и количество дверей — от двух до четырёх.

Разработкой медицинских авто занимался и Горьковский завод. На этом предприятии был сконструирован автомобиль с индексом ГАЗ-55, который был узким.

Это было нужно для того, чтобы скорая помощь могла передвигаться в лесистой местности. Безопасность обеспечивалась и задней двустворчатой дверью без стекла. Кузов был рассчитан на четырёх пациентов на носилках.

В некоторых источниках можно встретить и санитарные автомобили ЗИС-16С. Они представляют собой сочетание ЗИС-5, который является донором кабины, и ЗИС-16, вернее, его задней части. Такой автомобиль действительно существовал и имел индекс ЗИС-16СФ.

Этот фургон был рассчитан сразу на 20 пациентов, 10 из которых можно было перевозить в сидячем положении, а остальных — на носилках.

Ближе к концу войны для санитарных целей стали использовать деревянный фургон ЗИС-44.

В этой модели сам кузов был из дерева, а крылья — из гнутого стального листа.

После войны на «службу» медикам поступали автомобили на базе стреднетоннажного грузовика ГАЗ-ММ, а в 1946 году он был заменён на ГАЗ-51.

В 1948 году был налажен выпуск специального санитарного авто — ГЗА-653.

Эта машина характеризовалась наличием крыши из дерматина и боковой двери. Кузов рассчитан на 13 пациентов, для которых установлены откидные скамейки. Если люди перевозились на носилках, то в машину их помещалось не более четырёх. Для комфорта перевозки были предусмотрены две печки.

В начале 50-х годов прошлого века выпуск этой модели доверили другому заводу — Павловскому. Поэтому в 1953 году машина вышла с индексом ПАЗ-653.

Это отразилось и на внешнем виде, в частности, крыша стала цельнометаллической, а двери — деревянными.

Кузов-фургон теперь был в качестве отдельного модуля, с кабиной он был связан только небольшим люком для переговоров.

Окна стали округлёнными.

В это же время выпускались и другие санитарные машины, которые использовались для военных нужд. Это касается крупногабаритного фургона АС-3 на базе ГАЗ-63.

Существовала и санитарная машина с повышенной проходимостью — АС-66. Она представляла собой стандартный военный фургон, который оснащался медицинским оборудованием.

На замену этому некомфортному фургону пришёл АС-38, рассчитанный на 7 сидячих и столько же больных на носилках. Преимущество этого транспортного средства в том, что при необходимости его можно легко трансформировать в пассажирский автобус.

На смену этому санитарному автомобилю пришёл АПП-66, который имел прямоугольный кузов.

Более современными медицинскими авто считаются ГАЗ-3302 с кузовом-модулем и УАЗ-3303 с отдельным фургоном-модулем.

Не всегда при разработке санитарной машины на первом месте стоял комфорт пациента. Чаще ценилась вместимость и экономичность.

Источник статьи: http://vazweb.ru/info/sanitarnyy-avtomobil.html

Бронированные, санитарные, секретные: неизвестные версии ЗИС-5

Знаменитые трехтонки Московского автозавода имени Cталина, как и легкие полуторки, о которых мы уже рассказывали, пережили все трудности самостоятельной организации серийного производства, а в годы Великой Отечественной войны стали первыми советскими грузовиками по значимости выполняемых задач и вторыми по массовости. В этой статье мы расскажем о ранее неизвестных военных версиях трехтонок со специальными надстройками с рядовым или секретным оснащением.

С тоит напомнить, что прообразом этих легендарных машин был американский грузовик Autocar, переделанный в советский вариант АМО-3, от которого и произошел трехтонный ЗИС-5, серийно выпускавшийся с конца 1933 года. Он сразу же стал поступать в вооруженные силы СССР и очень скоро превратился в одно из основных транспортных средств Рабоче-Крестьянской Красной армии (РККА).

В 1942-м, после эвакуации завода, в Москве возобновился выпуск упрощенного и облегченного варианта с условной маркировкой ЗИС-5В (военного образца) без одной фары и передних тормозов, комплектация которого определялась лишь наличием сборочных узлов и деталей. Внешне он отличался угловатыми крыльями и кабиной с обшивкой из деревянных реек. Летом 1944 года параллельное производство этого грузовика развернул Уральский автозавод имени Сталина (УралЗИС).

| |

| Из ворот завода УралЗИС в Миассе выходит упрощенная трехтонка ЗИС-5 |

К началу войны на вооружении РККА состояли свыше 104 тысяч машин ЗИС-5. Во время войны на трех заводах их собрали 102 тысячи, в том числе в Москве — 67 тысяч.

Военные исполнения грузовиков ЗИС-5

Большинство служивших в Красной армии автомобилей ЗИС-5 вообще не было приспособлено к воинской службе, но для перевозки 12–24 человек личного состава их оборудовали съемными скамейками.

Обычные трехтонки служили основой многочисленных надстроек и легкого вооружения, перевозили различные грузы и инженерную технику, служили артиллерийскими тягачами. В особых случаях их оборудовали специальными кузовами с крупными боковыми ящиками для инструментов, высокими бортами из пяти досок и станками или турелью для зенитного пулемета.

В германской армии трофейные трехтонки оснащали собственными высокобортными кузовами, ставили на железнодорожный ход и применяли для буксировки тяжелых орудий и прицепов.

Радиотехнические средства

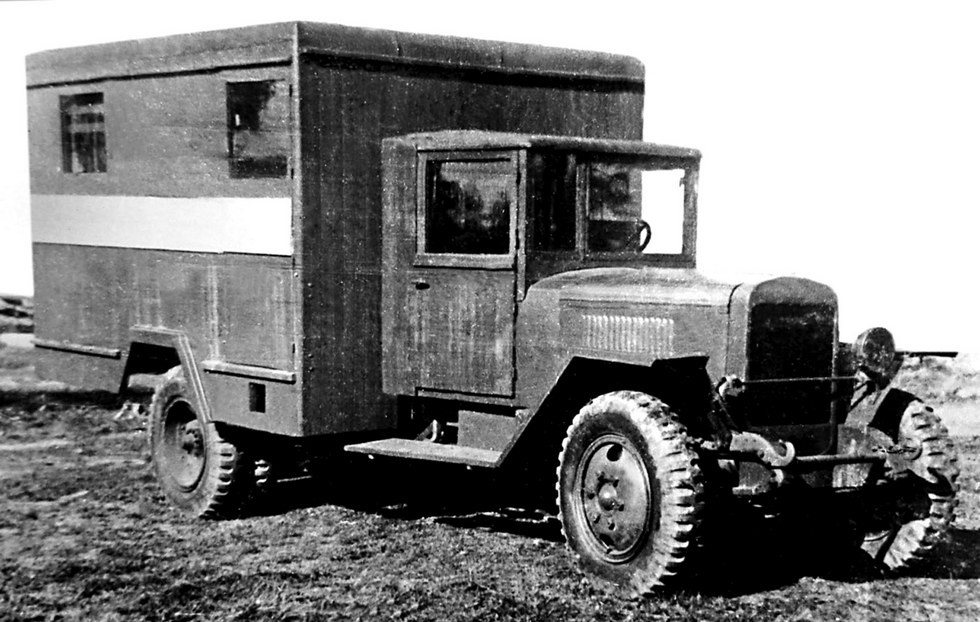

В простых деревянных кузовах или экранированных фургонах на шасси ЗИС-5 было смонтировано несколько типов мощных радиотехнических средств. Среди них были особо точная приемо-передающая радиостанция РАТ Генерального штаба и войсковая РАФ с дальностью связи до 1000 километров.

В условиях массированных бомбардировок первых дней войны все усилия конструкторов были брошены на доработку старых и создание новых совершенно секретных радиолокационных станций семейства РУС-2 «Редут» на двух грузовиках. На первом размещалась аппаратная с вращавшимся антенным блоком, вторая перевозила силовой бензоэлектрический агрегат.

Автомастерские

На ЗИС-5, помимо летучек типа А, устанавливали созданную специально для него авторемонтную мастерскую ПМ-5-6 — летучку типа Б. Ее рабочее оснащение помещалось в упрощенных кузовах с откидными боковыми стенками, а в козырьке над кабиной хранился запас материалов и принадлежностей.

В первые годы войны эта гамма существенно расширилась за счет специализированных мастерских, размещавшихся в летучках типа Б. На бампере таких машин часто монтировали съемный перегрузочный кран с ручным приводом, а мощность их электрогенераторов достигала 30 киловатт.

Автомобили службы горючего

Появление трехтонки позволило перейти на более тяжелые войсковые заправочные средства со стальными цистернами для доставки и раздачи различных видов жидкостей. На самых простых топливозаправщиках применялись ручные или механические насосы, а заполнение и опорожнение цистерн производилось самотеком.

Более совершенные машины оборудовали собственными насосами с приводом от трансмиссии автомобиля. Основой этой гаммы был аэродромный бензозаправщик БЗ-39 вместимостью 2500 литров с шестеренчатым насосом среднего расположения. В его комплектацию входили задний отсек управления, раздаточные рукава, бидоны для смазочных материалов и обязательная цепочка заземления под рамой шасси.

Модернизированный вариант БЗ-39М отличался правым расположением насоса и открытым блоком управления. На упрощенной модели БЗ-39М-1 военного времени отсутствовали кабина управления и отсеки для шлангов.

В разгар войны появился заправщик БЗ-43, на котором за счет упрощения агрегатов и применения легких материалов вместимость возросла до 3200 литров. Рукава развешивали прямо на цистерне, вдоль которой имелись площадки для ручного насоса и бидонов для масел и смазок.

Довоенный аэродромный водомаслозаправщик ВМЗ-40 был унифицирован с моделью ВМЗ-34 на шасси ЗИС-6, но имел более мощный масляный насос. Во время войны его сменил облегченный вариант ВМЗ-43. Нагревательный котел с двумя ёмкостями для воды и масла работал на дровах или древесных чурках, а продукты горения выбрасывались через откидную дымовую трубу.

Аэродромная и аэростатная техника

В области аэродромной автотехники ЗИС-5 послужил основой кузовов-фургонов с оснащением станций заправки самолетных бортовых систем. Первой из них была авиационная компрессорная станция АКС-2 с вспомогательным 40-сильным мотором, обеспечивавшим рабочее давление 150 атмосфер. Для заправки аэростатов применялась кислорододобывающая станция АК-05, которая из атмосферного воздуха вырабатывала чистый кислород путем его сильного сжатия и распределения по баллонам. В конце войны появился вариант АКС-05А в новом кузове с улучшенной изоляцией.

Инженерная автотехника

Простейшими машинами инженерных войск была различная снегоуборочная техника для очистки воинских путей сообщения и аэродромов. В инженерно-строительных и железнодорожных войсках применялись самосвалы ЗИС-05 грузоподъемностью около трех тонн с цельнометаллическими кузовами заднего опрокидывания.

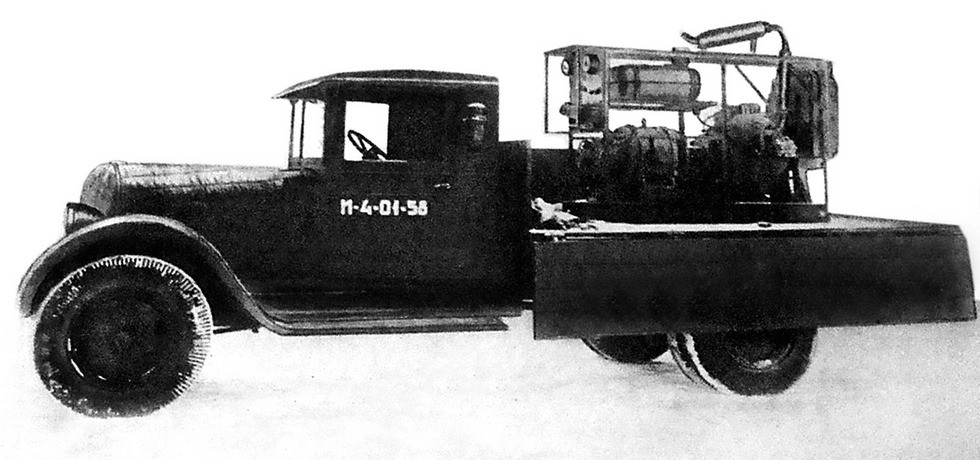

В мирные и военные годы была сформирована целая гамма автомобильных электростанций АЭС для освещения войсковых территорий и питания армейских потребителей. Они размещались на грузовых платформах или в специальных фургонах и конструктивно отличались друг от друга мощностью электрогенераторов (12–35 киловатт). В железнодорожных войсках служили мощные электростанции, способные передвигаться по рельсам.

| Облегченная станция АЭС-3П в 15 киловатт с прицепом (из фондов петербургского Музея артиллерии) |

К редкой инженерной технике относилась фильтровальная станция АФС-5000 для очистки природной воды и ее обеззараживания с применением специальных реагентов. За час работы она вырабатывала 5000 литров чистой воды.

| Агрегат вращательного бурения АВБ-100 на шасси ЗИС-5 (из фондов петербургского Музея артиллерии) |

В инженерных войсках состояли также буровые установки АВБ-100 для выкапывания окопов и укрытий, а также компрессорная станция СКС-36 для подачи сжатого воздуха на пневматические рабочие органы и механизмы. Особую категорию инженерной автотехники составляли наплавные понтонные парки для форсирования водных преград, достойные особой статьи.

Автомобили химической службы

С началом серийного выпуска ЗИС-5 на его базе собирали пробные образцы химических машин разной конструкции и назначения. К ним относились автодегазаторы хлорной известью АХИ для очистки местности, машины АДМ для обработки боевой техники, мобильные дегазаторы горячим воздухом АГВ для термической чистки снаряжения.

В конце 1930-х были испытаны и рекомендованы к производству авторазливочные станции АРС для очистки объектов от отравляющих веществ и лаборатория химической разведки. Самой «страшной» в этом перечне была химическая машина БХМ-1, оснащенная цистерной с отравляющими составами и насосом для их разбрызгивания на местности. К счастью, во время войны вся эта техника не пригодилась.

Пулеметно-пушечные трехтонки

С 1934 года трехтонки служили базой различных зенитных систем для охранения военных колонн и крупных объектов от воздушного нападения. В их кузовах на специальных тумбах, зенитных станках или турелях монтировали пулеметы Maxim, счетверенную систему 4М, крупнокалиберные пулеметы ДШК и автоматическую зенитную пушку с высотой поражения около семи километров. Большинство этих машин были уничтожены в начальный период войны.

Огромные потери и нехватка автобронетехники на первом этапе войны привели к созданию на ЗИС-5 собственных бронекорпусов. Наиболее известными стали полубронированные грузовики с бронезащитой кабины и грузовой платформы с противотанковой 45-мм пушкой, собранные летом 1941 года на Ижорском заводе для армии народного ополчения.

Санитарные и штабные автобусы

В разгар войны на обычном грузовике ЗИС-5 Московский автозавод собрал свыше пятисот простейших машин медицинской службы ЗИС-44 с многоцелевыми деревянными кузовами, оборудованными четырьмя подвесными носилками и продольными сиденьями для лежачих и сидячих раненых.

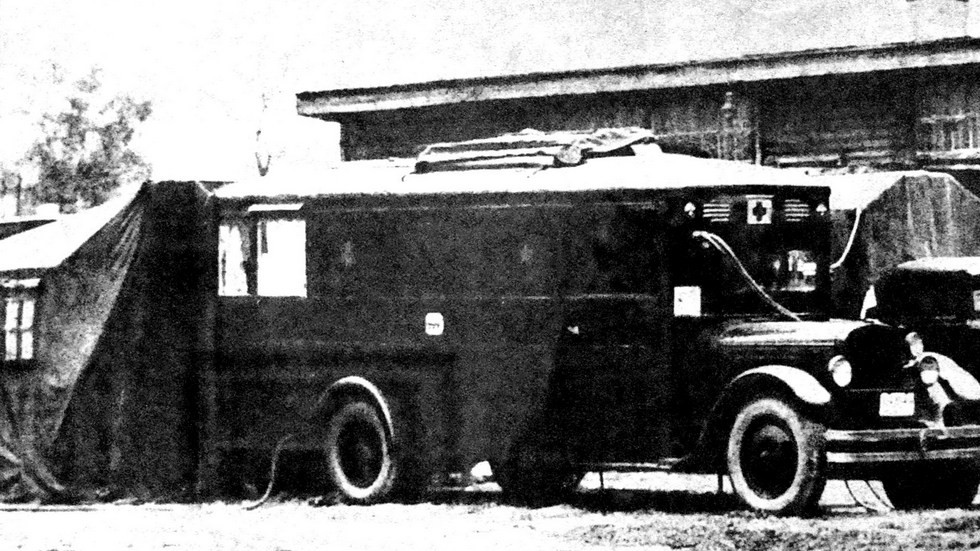

В остальном короткий набор санитарной автотехники сводился к трем сугубо гражданскими городскими автобусам на удлиненных шасси ЗИС-5, которые в РККА без особых изменений приспосабливали к выполнению самых разнообразных военных задач.

Автобус ЗИС-8 применялся как для перевозки личного состава и размещения штабов, так и перевозки 10–12 раненых в крупные госпитальные центры. В 1936-м в нем оборудовали первую полевую операционную с рабочим помещением в выносной палатке, а в кавалерийские части поступали машины ветеринарной помощи с лебедкой для перетаскивания больных лошадей.

В военное время в салоне ЗИС-8 размещали также звуковещательные станции, мастерские, фильтровальные станции и фотолаборатории для обработки и дешифровки аэрофотоснимков.

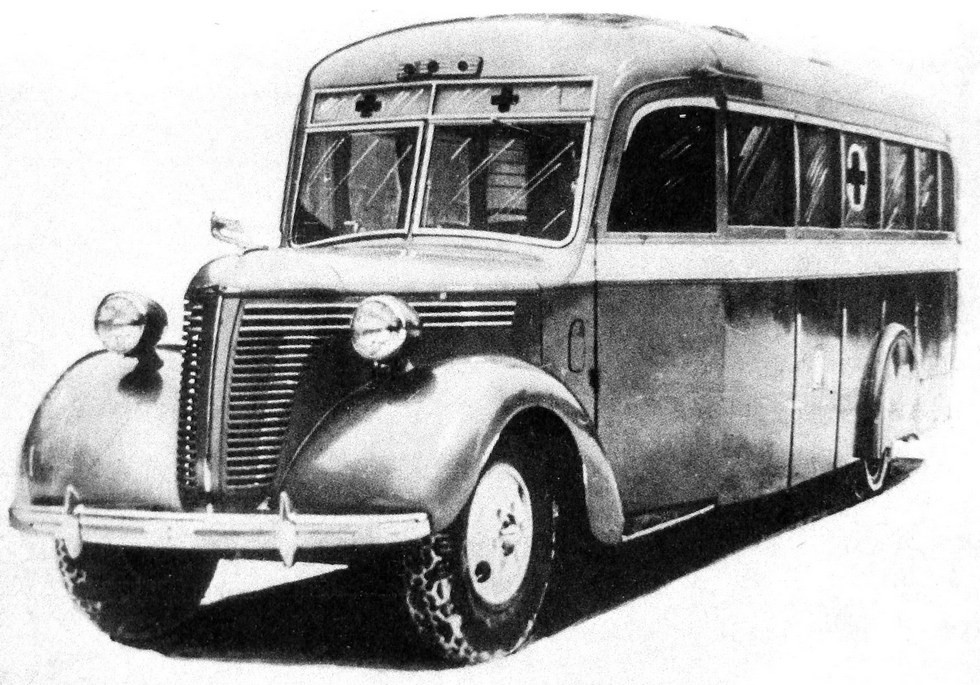

Автобус ЗИС-16 служил в крупных воинских формированиях для перевозки личного состава, а его санитарный вариант ЗИС-16С с матовыми стеклами мог доставлять на продольных сиденьях или откидных скамейках до десяти лежачих раненых и 12 легко раненных.

| Специальный 84-сильный автобус военно-медицинской службы ЗИС-16С |

Самыми вместительными были трехосные санитарные автобусы, переоборудованные осенью 1941-го из ленинградских пассажирских машин АЛ-2 с колесной формулой 6х2. Их оснастили двухъярусными носилками, сиденьями на 56 больных и применяли для эвакуации жителей блокадного Ленинграда по ледовой Дороге жизни.

Специальные исполнения ЗИС-5

Под специальными исполнениями трехтонок подразумевались опытные и мелкосерийные длиннобазные варианты, которые в ограниченных объемах поступали в Красную армию. Первым из них было шасси ЗИС-11 с оборудованием пожарных линеек ПМЗ-1, которые служили в крупных воинских формированиях и в подразделениях ПВО.

Наибольший успех сопутствовал автомобилю-шасси ЗИС-12. Его главной особенностью был низкобортный деревянный кузов с надколесными нишами, что позволяло существенно понизить погрузочную высоту. Во второй половине 1930-х параллельно выпускался ЗИС-14 с дорожным просветом, увеличенным за счет установки более крупных колес от автобуса ЗИС-16, и стальными усилителями грузовой платформы.

В Красной армии эти машины использовали для перевозки крупногабаритного оборудования, спецфургонов и установки спаренных 25-мм зенитных установок, способных поражать самолеты противника на высоте до двух километров.

| Зенитные установки З-15-4Б с 1,5-метровыми прожекторами на автомобилях ЗИС-14 |

На этих шасси перевозили также низкорамные тележки с мощными электродуговыми зенитными прожекторами и звукоулавливателями, широко применявшимися во время войны. С помощью нескольких таких прожекторов в небе создавались световые прожекторные поля, обеспечивавшие работу зенитной артиллерии и ночные действия советской истребительной авиации.

На заглавной фотографии — Типовая мастерская ПМ-5-6 в рабочем состоянии на шасси ЗИС-5 военного образца

В статье использованы только аутентичные иллюстрации

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/bronirovannye-sanitarnye-sekretnye-neizvestnye-versii-zis-5