- Сопротивления при качении и подъеме.

- Силы действующие на автомобиль при движении

- Схема сил действующих на ведущее колесо

- Тяговая сила

- Сила сцепления колес с дорогой

- Сила сопротивления воздуха

- Сила сопротивления качению

- Сила сопротивления подъему

- Сила сопротивления подъему

- Сила сопротивления дороги

- Сила сопротивления воздуха

Сопротивления при качении и подъеме.

Сила сопротивления качению автомобиля вызывается деформацией опорной поверхности дороги и шин. Ее определяют как произведение нормальной суммарной реакции опорной поверхности, действующей на колеса автомобиля с весом G(G·cos α), на коэффициент сопротивления качения f:

Рf = G·cos α·f .

При движении по усовершенствованным дорогам, продольные уклоны которых не превышают 15 0 , cos α ≈1. В этом случае силу сопротивления качению можно принять, равной:

С помощью коэффициента сопротивления качению f оценивают сопротивления, характеризуемые дорожным покрытием, его типом и состоянием.

Определение сопротивления качению автомобиля проводят из условия его движения по дороге при использовании стандартных шин в нормальном техническом состоянии (рекомендуемое давление воздуха в шине и требуемая высота протектора). Допускаемая нагрузка автомобиля при этом не должна превышать допустимую величину по ГОСТ.

С изменением скорости движения автомобиля величина f не остается постоянной, а меняется, например, согласно следующей зависимости:

За f0 принимается величина, соответствующая скорости движения автомобиля v, не превышающей 20 км/ч. Для оговоренных выше условий движения значение f0 находится в интервале: f0 = 0,012…0,016 (для асфальтированных дорог) и f0 = 0,025…0,035 (для грунтовых укатанных дорог).

Сила сопротивления подъему Рh, действующая на машину при движении по наклонному участку, равна составляющей силы тяжести (веса), параллельной плоскости подъема:

Рh = G·sin α = m·g·sin α,

G, m — вес и масса машины соответственно, g — ускорение свободного падения (9,81 м/с 2 ) , α — угол подъема.

При движении автомобиля под уклон сила Рh совпадает с направлением тяговой силы Рк. Таким образом, в зависимости от условий движения автомобиля сила Рh может быть и силой сопротивления и силой, движущей автомобиль.

Сумму сил сопротивления качению и подъему называют суммарной силой дорожного сопротивления Рψ:

ψ – коэффициент дорожного сопротивления: ψ = f + sin α.

В общем виде выражения для силы дорожного сопротивления имеет вид:

Рψ = m·g·f ·cos α + m·g ·sin α = m·g(f ·cos α + sin α).

Допустимо использовать упрощенное выражение в пределах углов подъема до 15 0 , принимая cos α

Рψ = m·g·f + m·g ·sin α = m·g(f + sin α) = G(f + sin α).

Сила сопротивления воздуха Рw обусловлена трением в прилегающих к поверхности автомобиля слоях воздуха, сжатием воздуха движущейся машиной, разрежением за машиной и вихреобразованием в окружающих автомобиль слоях воздуха. Основную часть всей силы сопротивления воздуха составляет лобовое сопротивление, которое зависит от лобовой площади (наибольшей площади поперечного сечения машины).

Для определения силы сопротивления воздуха используют зависимость:

где сх – коэффициент, характеризующий форму тела и аэродинамическое качество машины;

ρ — плотность воздуха;

F — лобовая площадь машины (площадь проекции на плоскость, перпендикулярную продольной оси);

v — скорость движения машины;

n — показатель степени (для скоростей движения автомобилей принимается равным 2).

Для условий работы автомобиля плотность воздуха изменяется мало. Заменив произведение (0,5·сх·ρ) , через кw, получим:

где кw – коэффициент сопротивления воздуха; по определению он представляет собой удельную силу в Н, необходимую для движения в воздушной среде тела данной формы с лобовой площадью 1 м 2 со скоростью 1 м/с.

Величину кw , равную половине произведения плотности воздуха (ρ = 1,24…1,26 кг/м 3 ) на коэффициент обтекаемости cx , можно подсчитать как:

Произведение кw ·F называют фактором сопротивления воздушной среды или фактором обтекаемости, характеризующим размеры и форму автомобиля в отношении свойств обтекаемости (его аэродинамические качества).

Значения аэродинамических коэффициентов cx и кw и площади наибольшего поперечного (миделевого) сечения автомобиля F принимают из приведенной ниже таблице 1.

Источник статьи: http://studopedia.ru/14_6690_soprotivleniya-pri-kachenii-i-pod-eme.html

Силы действующие на автомобиль при движении

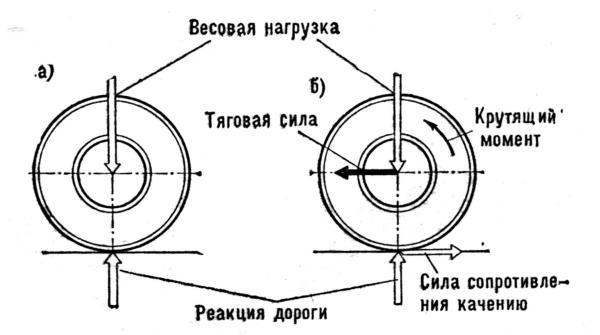

Схема сил действующих на ведущее колесо

На движущийся автомобиль действует ряд сил, часть из которых направлена по оси движения автомобиля, а часть — под углом к этой оси. Условимся называть первые из этих сил продольными, а вторые боковыми.

Рис. Схема сил действующих на ведущее колесо.

а — состояние неподвижности; б — состояние движения

Продольные силы могут быть направлены как по ходу, так и против хода движения автомобиля. Силы, направленные по ходу движения, являются движущимися и стремятся продолжить движение. Силы, направленные против хода движения, являются силами сопротивления и стремятся остановить автомобиль.

На автомобиль, движущийся по горизонтальному и прямому участку дороги, действуют следующие продольные силы:

- тяговая сила

- сила сопротивления воздуха

- сила сопротивления качению

При движении автомобиля в гору возникает сила сопротивления подъему, а при разгоне автомобиля—сила сопротивления разгону (сила инерции).

Тяговая сила

Сила сцепления колес с дорогой

У легковых автомобилей полный вес распределяется по осям примерно поровну. Поэтому сцепной вес его можно принять равным 50% полного веса. У грузовых автомобилей при полной их нагрузке сцепной вес (вес, приходящийся на заднюю ось) составляет примерно 60—70% полного веса.

Величина коэффициента сцепления имеет большое значение для эксплуатации автомобиля и безопасности движения, так как от него зависят проходимость автомобиля, тормозные качества, возможность, пробуксовки и заноса ведущих колес. При незначительном коэффициенте сцепления трогание автомобиля с места сопровождается пробуксовкой, а торможение — скольжением колес. В результате автомобиль иногда не удается тронуть с места, а при торможении происходит резкое увеличение тормозного пути и возникновение заноса.

На асфальтобетонных покрытиях в жаркую погоду на поверхность выступает битум, делая дорогу маслянистой и более скользкой, что снижает коэффициент сцепления. Особенно сильно снижается коэффициент сцепления при смачивании дороги первым дождем, когда образуется еще не смытая пленка жидкой грязи. Заснежённая или обледенелая дорога особенно опасна в теплую погоду, когда поверхность подтаивает.

При увеличении скорости движения коэффициент сцепления снижается, в особенности на мокрой дороге, так как выступы рисунка протектора шины не успевают продавливать пленку влаги.

Исправное состояние рисунка протектора шины имеет большое значение при движении по грунтовым дорогам, снегу, песку, а также по дорогам с твердым покрытием, по покрытым пленкой грязи или воды. Благодаря наличию выступов рисунка опорная площадь шины уменьшается и, следовательно, возрастает удельное давление на поверхность дороги. При этом легче продавливается грязевая пленка и восстанавливается контакт с дорожным покрытием, а на легком грунте происходит непосредственное зацепление выступов рисунка за грунт.

Повышенное давление воздуха в шине уменьшает ее опорную поверхность, вследствие чего удельное давление возрастает настолько, что при трогании с места и при торможении может произойти разрушение резины и сцепление колес с дорогой уменьшается.

Таким образом, величина коэффициента сцепления зависит от многих условий и может изменяться в довольно значительных пределах. Так как много дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого сцепления, то водители должны уметь приблизительно оценивать величину коэффициента сцепления и выбирать скорость движения и приемы управления в соответствии с ним.

Сила сопротивления воздуха

- лобового сопротивления (около 55—60% всего сопротивления воздуха)

- создаваемого выступающими частями—подножками автобуса или автомобиля, крыльями (12—18%)

- возникающего при прохождении воздуха через радиатор и подкапотное пространство (10—15%) и др.

Передней частью автомобиля воздух сжимается и раздвигается, в то время как в задней части автомобиля создается разрежение, которое вызывает образование завихрений.

Сила сопротивления воздуха зависит от величины лобовой, поверхности автомобиля, его формы, а также от скорости движения. Лобовую площадь грузового автомобиля определяют как произведение колеи (расстояние между шинами) на высоту автомобиля. Сила сопротивления воздуха возрастает пропорционально квадрату скорости движения автомобиля (если скорость возрастает в 2 раза, то сопротивление воздуха увеличивается в 4 раза).

Для улучшения обтекаемости и уменьшения сопротивления воздуха ветровое стекло автомобиля располагают наклонно, а выступающие детали (фары, крылья, ручки дверей) устанавливают заподлицо с внешними очертаниями кузова. У грузовых автомобилей можно уменьшить силу сопротивления воздуха, закрыв грузовую платформу брезентом, натянутым между крышей кабины и задним бортом.

Сила сопротивления качению

Сила сопротивления качению равна произведению полного веса автомобиля на коэффициент сопротивления качению шин, который зависит от давления воздуха в шинах и качества дорожного покрытия. Вот- некоторые значения коэффициента сопротивления качению шин:

- для асфальтобетонного покрытия— 0,014—0,020

- для гравийного покрытия—0,02—0,025

- для песка—0,1—0,3

Сила сопротивления подъему

При движении на подъем автомобиль испытывает дополнительное сопротивление, которое зависит от угла наклона дороги к горизонту. Сопротивление подъему тем больше, чем больше вес автомобиля и угол наклона дороги. При подъезде к подъему необходимо правильно оценить возможности преодоления подъема. Если подъем непродолжительный, его преодолевают с разгоном автомобиля перед подъемом. Если подъем продолжительный, его преодолевают на пониженной передаче, переключившись на нее у начала подъема.

При движении автомобиля на спуске сила сопротивления подъему направлена в сторону движения и является движущей силой.

Источник статьи: http://ustroistvo-avtomobilya.ru/teoriya/sily-dejstvuyushhie-na-avtomobil-pri-dvizhenii/

Сила сопротивления подъему

Вес автомобиля, который движется на подъеме, можно разложить на две составляющие (см. рис. 3.12): параллельную и перпендикулярную поверхности дороги. Составляющая силы тяжести, параллельная поверхности дороги, представляет собой силу сопротивления подъему, Н:

где G — вес автомобиля, Н; α — угол подъема, °.

Рис. 3.16. Зависимости силы сопротивления подъему Рп и мощности Nп, необходимой для его преодоления, от скорости автомобиля

В качестве характеристики крутизны подъема наряду с углом α используют величину i, называемую уклоном и равную i = Нп/Bп , где Нп — высота подъема; Вп — длина его проекции на горизонтальную плоскость. Сила сопротивления подъему может быть направлена как в сторону движения, так и против него. В процессе подъема она действует в направлении, противоположном движению, и является силой сопротивления движению. При спуске эта сила, направленная в сторону движения, становится движущей.

Зная силу сопротивления подъему, можно определить мощность, кВт, необходимую для преодоления этого сопротивления:

где v — скорость автомобиля, м/с.

Зависимости силы сопротивления подъему Рп и мощности Nп, необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля v приведены на рис. 3.16.

Сила сопротивления дороги

Сила сопротивления дороги представляет собой сумму сил сопротивления качению и сопротивления подъему:

Выражение в скобках, характеризующее дорогу в общем случае, называется коэффициентом сопротивления дороги:

ψ = f cos α + sin α.

При малых углах подъема (не превышающих 5°), характерных для большинства автомобильных дорог с твердым покрытием, коэффициент сопротивления дороги

Рис. 3.17. Зависимости силы сопротивления дороги Рд и мощности Nд , затрачиваемой на его преодоление, от скорости автомобиля

Сила сопротивления дороги в этом случае

Зная силу сопротивления дороги, можно определить мощность, кВт, необходимую для его преодоления:

где скорость автомобиля v выражена в м/с, вес G – в Н, мощность Nд — в кВт.

Зависимости силы сопротивления дороги Рд и мощности Nд, затрачиваемой на его преодоление, от скорости автомобиля v представлены на рис. 3.17.

Сила сопротивления воздуха

При движении действие силы сопротивления воздуха обусловлено перемещением частиц воздуха и их трением о поверхность автомобиля. Если он движется при отсутствии ветра, то сила сопротивления воздуха, Н:

тогда как при наличии ветра

где kв — коэффициент сопротивления воздуха (коэффициент обтекаемости), Н·с 2 /м 4 ; Fa — лобовая площадь автомобиля, м 2 ; v — скорость автомобиля, м/с; vв — скорость ветра, м/с (знак «+» соответствует встречному ветру, знак «–» — попутному).

Коэффициент сопротивления воздуха, зависящий от формы и качества поверхности автомобиля, определяется экспериментально при продувке в аэродинамической трубе.

Коэффициент сопротивления воздуха, Н·с 2 /м 4 , составляет 0,2. 0,35 для легковых автомобилей, 0,35. 0,4 — для автобусов и 0,6. 0,7 — для грузовых автомобилей. При наличии прицепов сопротивление воздуха увеличивается, так как возрастает наружная поверхность трения и возникают завихрения воздуха между тяга-

Рис. 3.18. Площади лобового сопротивления легкового (а) и грузового

чом и прицепами. При этом каждый прицеп вызывает увеличение коэффициента kв в среднем на 15. 25 %.

Лобовая площадь автомобиля зависит от его типа (рис. 3.18). Ее приближенное значение, м 2 , можно вычислить по следующим формулам:

Fa = BHa — для грузовых автомобилей и автобусов;

где В — колея колес автомобиля, м; На — наибольшая высота автомобиля, м; Ва — наибольшая ширина автомобиля, м.

Мощность, кВт, затрачиваемая на преодоление сопротивления воздуха:

Зависимости силы сопротивления воздуха Рв и мощности Nв , необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля v приведены на рис. 3.19.

Рис. 3.19. Зависимости силы сопротивления воздуха Рв и мощности Nв , необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля

Сила сопротивления разгону

Сила сопротивления разгону возникает вследствие затрат энергии на раскручивание вращающихся частей двигателя и трансмиссии, а также колес при движении автомобиля с ускорением.

Сила сопротивления разгону, Н:

Рис. 3.20. Зависимости силы сопротивления разгону Ри и мощности Nи , необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля

где G — вес автомобиля, Н; g — ускорение силы тяжести, м/с 2 ; δвр — коэффициент учета вращающихся масс автомобиля; j — ускорение автомобиля, м/с 2 .

Мощность, кВт, затрачиваемая на разгон:

Зависимости силы сопротивления разгону Ри и мощности Nи, необходимой для преодоления этого сопротивления, от скорости автомобиля v представлены на рис. 3.20.

Источник статьи: http://studfile.net/preview/6302380/page:13/