- Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении

- Тормозные свойства автомобиля

- Торможение автомобиля: тормозная сила и уравнения движения автомобиля при торможении; распределение тормозной силы между мостами автомобиля; способы торможения автомобиля; определение показателей эффективности тормозных систем автомобиля

Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении

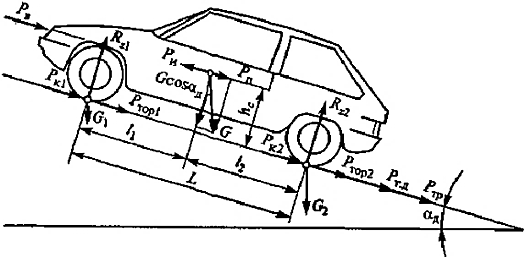

При торможении элементарные силы трения (рис.8.1), распределенные по поверхности фрикционных накладок, создают результирующий момент трения – тормозной момент Мтор, направленный в сторону, противоположную вращению колеса. Между колесом и дорогой возникает тормозная сила Ртор.

Максимальная тормозная сила равна силе сцепления шины с дорогой. Современные автомобили имеют тормозные механизмы на всех колесах.

Pт.д – сила трения в двигателе, приведенная к ведущим колесам;

Ртр – сила, затрачиваемая на привод агрегатов трансмиссии и дополнительное оборудование при торможении

Рисунок 8.1– Силы, действующие на автомобиль при торможении

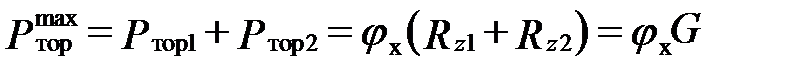

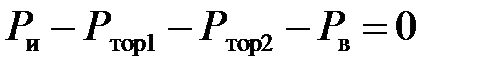

У двухосного автомобиля максимальная тормозная сила:

| (8.1) |

где Ртор1, Ртор2 – тормозная сила между дорогой и шинами колес соответственно передней и задней осей;

Rz1, Rz2 – нормальные реакции, соответственно, на колесах передней и задней осей (значения численно равны весу, приходящегося, соответственно, на переднюю и заднюю оси);

φx – коэффициент сцепления шин с дорогой.

Следует отметить, что предельное значение тормозной силы определяется коэффициентом сцепления шин с дорогой.

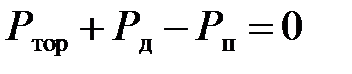

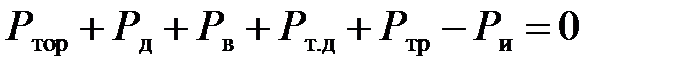

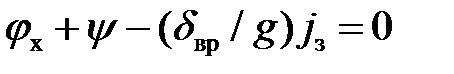

Уравнение движения автомобиля при его торможении на подъеме можно получить из уравнения силового баланса, спроецировав все силы, действующие на автомобиль, на плоскость дороги:

| (8.2) |

При торможении с выключенным сцеплением (на нейтральной передаче) и учитывая, что скорость автомобиля во время торможения падает, то уравнение (8.2) запишется в следующем виде:

После преобразования, с учетом ранее изложенного материала уравнение торможения автомобиля на негоризонтальном участке дороги примет вид:

| (8.3) |

где δв – коэффициент учета вращающихся масс;

jз – замедление автомобиля.

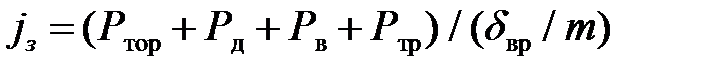

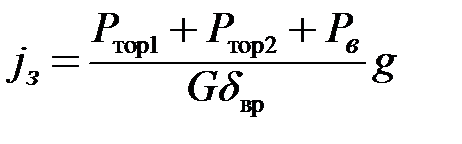

Замедление автомобиля при торможении определяется уравнением силового баланса:

| (8.4) |

где m – масса автомобиля, кг.

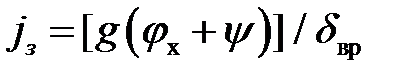

Если тормозные силы на всех колесах достигли значения сил сцепления, то, пренебрегая силами Рв и Ртр получим:

Коэффициент φх обычно значительно больше коэффициента ψ, поэтому при торможении автомобиля на грани блокировки колес величиной ψ можно пренебречь, а при торможении с отключенным двигателем можно принять δвр≈1.

Для горизонтального участка дороги уравнение торможения автомобиля будет иметь вид:

Замедление при торможении определим из выше приведенного уравнения, представив Ри в развернутом виде:

| (8.5) |

Дата добавления: 2016-02-27 ; просмотров: 5378 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник статьи: http://helpiks.org/7-20714.html

Тормозные свойства автомобиля

Торможение автомобиля — это процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС.

Под этим понятием определяют свойства автомобиля снижать скорость движения по желанию водителя, при необходимости быстро останавливаться, а также удерживать на уклоне во время стоянки.

Торможение автомобиля имеет большое значение для безопасности движения и зависит от его тормозных качеств. Эту роль выполняет тормозная система, предназначенная для постоянного пользования во время движения автомобиля.

Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля от самопроизвольного движения во время стоянки.

Тормоза современного автомобиля могут развивать тормозные силы, значительно превышающие силы сцепления шин с дорогой. В некоторых случаях для удержания автомобиля на стоянке водители включают вместо стояночного тормоза одну из низших передач. Но на автомобилях с дизельным двигателем применять такой способ в любых ситуациях категорически запрещено.

Управляя автомобилем, водитель должен учитывать возможные изменения весовой нагрузки на ось. При движении с уклона центр тяжести переносится вперед, и при торможении создается опрокидывающий момент, дополнительно нагружающий переднюю ось.

Особую опасность при торможении представляют перевозимые жидкие грузы, не полностью заполняющие емкости — цистерны, так как при торможении жидкость перемещается вперед, увеличивая нагрузку на переднюю ось.

Эффективность торможения оценивается по тормозному пути и величине замедления.

Тормозной путь — это расстояние, которое проходит автомобиль от начала торможения до полной остановки. Для легковых автомобилей правилами дорожного движения (31 раздел ПДД) установлены предельная величина тормозного пути при начальной скорости 40 км/час — тормоз ножной:- тормозной путь — 14,7 метра.

Остановочный путь — расстояние, которое проходит автомобиль от момента обнаружения водителем опасности до остановки автомобиля. (тормозной путь и некоторое расстояние, которое проходит автомобиль за время реакции водителя).

- Время реакции водителя — от 0,2 до 1,5 сек и более.

- Средняя величина (расчетная) — 0,8 сек.

- Время срабатывания тормозного привода — 0,2 — 0,4 сек для гидравлики и 0,6 — 0,8 сек для пневматического тормоза.

Безопасное движение возможно только при учете водителем всех факторов, от которых зависит торможение автомобиля.

Тормозные свойства автомобиля — это совокупность свойств, определяющих максимальное замедление автомобиля при его движении на различных дорогах в тормозном режиме, предельные значения внешних сил, npij действии которых заторможенный автомобиль надежно удерживается на месте или имеет необходимые минимально установившиеся скорости при движении под уклон.

Тормозные свойства зависят от эффективности тормозной системы, ее конструктивного исполнения (типа тормозных механизмов, антиблокировочной системы тормозов), управляемости, устойчивости, плавности хода автомобиля.

Рабочая тормозная система — это тормозная система, предназначенная для снижения скорости АТС.

Стояночная тормозная система — это тормозная система, предназначенная для удержания АТС неподвижным.

Запасная тормозная система — это тормозная система, предназначенная для снижения скорости АТС при выходе из строя рабочей тормозной системы.

Безопасность движения автомобиля регламентируется внутригосударственными и международными нормативными и техническими документами.

Показатели безопасности автомобилей устанавливаются при исследовании эффективности тормозных сил рабочей, стояночной и запасной тормозных систем.

Показателями безопасности являются:

— установившееся замедление, соответствующее движению автомобиля при постоянном усилии воздействия на тормозную педаль;

— минимальный тормозной путь — расстояние, проходимое автомобилем от момента нажатия на педаль до остановки.

Для рабочей тормозной системы новых моделей автомобилей всех категорий тормозной путь и установившееся замедление исследуются экспериментально при «холодных» и «горячих» тормозах.

В ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» даны следующие термины, характеризующие работу тормозной системы. —

Время срабатывания тормозной системы — это интервал времени от начала торможения до момента, в который замедление транспортного средства принимает установившееся значение при проверках в дорожных условиях, либо до момента, в который тормозная сила при проверках на стендах или принимает максимальное значение, или происходит блокировка колеса транспортного средства на роликах стенда. При проверках на стендах измеряют время срабатывания по каждому из колес транспортного средства.

Время запаздывания тормозной системы — это интервал времени от начала торможения до момента появления замедления (тормозной силы).

Время нарастания замедления — интервал времени монотонного роста замедления до момента, в который замедление принимает установившееся значение.

Эффективность торможения — мера торможения, характеризующая способность тормозной системы создавать необходимое искусственное сопротивление движению транспортного средства.

Эффективность торможения до полной остановки автомобиля зависит от силы сцепления колес с дорожным покрытием. На дорогах с асфальтовым или бетонным покрытиями коэффициент продольного сцепления определяется совокупностью коэффициентов трения покоя и скольжения с различными скоростями в различных точках контакта. При полном скольжении или буксовании коэффициент сцепления является коэффициентом трения скольжения.

Коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью — это отношение результирующей продольной и поперечной сил реакций опорной поверхности, действующих в контакте колеса с опорной поверхностью, к величине нормальной реакции опорной поверхности на колесо.

На коэффициент сцепления влияют тип и состояние дороги (табл.), износ протектора шины, давление воздуха в шине, нормальная нагрузка на колесо.

Средние значения коэффициентов продольного сцепления при оптимальном и 100% скольжениях приведены в таблице

Таблица Коэффициенты продольного сцепления колеса и дороги

| Тип и состояние дороги | Коэффициент продольного сцепления (φх опт ) | Коэффициент продольного сцепления (φх 100%) |

| Сухой асфальт и бетон | 0,8-0,9 | 0,7-0,8 |

| Мокрый асфальт | 0,5-0,7 | 0,45-0,6 |

| Мокрый бетон | 0,75-0,8 | 0,65-0,7 |

| Гравий | 0,55-0,65 | 0,5-0,55 |

| Грунтовая дорога сухая | 0,65-0,7 | 0,6-0,65 |

| Грунтовая дорога мокрая | 0,5-0,55 | 0,4-0,5 |

| Уплотненный снег | 0,15-0,2 | 0,15 |

| Лед | 0,1 | 0,07 |

Износ шины снижает коэффициент продольного сцепления на мокрой дороге. Отертый рисунок протектора шины имеет сниженное сечение поверхности канавок и снижает водоотвод. Водяная пленка уменьшает коэффициент продольного сцепления с опорной поверхностью (φх ) до 0,15-0,2.

При наличии на поверхности дороги воды подъемная сила может стать равной нормальной нагрузке, при этом вода разъединяет шину с дорогой, возникает глиссирование.

Увеличение давления воздуха в шине на сухих и чистых дорогах уменьшает коэффициент сцепления, а на мокрых и грязных дорогах с твердым покрытием повышает (за счет увеличения в контактной области удельной нагрузки, обеспечивающей выдавливание грязи).

Эффективность процесса торможения зависит от последовательности и равномерности распределения тормозных сил между колесами.

Тормозная сила — это сила сопротивления движению автомобиля, созданная в результате действия тормозных механизмов.

Эффективность торможения зависит от правильного распределения тормозных сил на колеса. Это свойство характеризуется коэффициентом распределения тормозных сил (βт).

βт = Ртор1 : (Ртор1 + Ртор2)

где Ртор1 — сопротивление движению автомобиля, создаваемое тормозными механизмами переднего моста;

Ртор2 — сопротивление движению автомобиля, создаваемое тормозными механизмами заднего моста.

Тормозные силы должны быть распределены так, чтобы обеспечивать максимальную эффективность и устойчивость автомобиля при торможении. Это обеспечивается подбором размеров колесных тормозных цилиндров, тормозов разной эффективности.

Для получения переменных значений коэффициента распределения тормозных сил в системе торможения колес передней оси используются более эффективные дисковые тормоза, задней оси — барабанные, с ограничителем тормозных сил.

Эффективность и надежность тормозной системы зависят от правильного использования различных способов торможения.

Источник статьи: http://studopedia.ru/1_90203_tormoznie-svoystva-avtomobilya.html

Торможение автомобиля: тормозная сила и уравнения движения автомобиля при торможении; распределение тормозной силы между мостами автомобиля; способы торможения автомобиля; определение показателей эффективности тормозных систем автомобиля

Торможение автомобиля: тормозная сила и уравнения движения автомобиля при торможении; распределение тормозной силы между мостами автомобиля; способы торможения автомобиля; определение показателей эффективности тормозных систем автомобиля.

Цель: изучить влияние конструктивных факторов на тормозную динамику автомобиля.

Продолжительность лекции 2 часа.

Тормозная система предназначена для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной остановки и обеспечения его неподвижности во время стоянки. В процессе торможения кинетическая энергия автомобиля переходит в работу трения между фрикционными накладками и тормозным барабаном или диском, а также между шинами и дорогой.

Современные автомобили и автопоезда должны иметь рабочую, запасную и стояночную тормозные системы. Грузовые автомобили и автопоезда полной массой свыше 12 т, а автобусы массой свыше 5 т, предназначенные для эксплуатации в горных районах, дополнительно должны иметь вспомогательную тормозную систему.

К тормозным системам предъявляют следующие требования: обеспечение эффективного торможения; сохранение устойчивости автомобиля при торможении; стабильные тормозные свойства; высокая эксплуатационная надежность; удобство и легкость управления, определяемые усилием, прикладываемым к педали или рычагу, и их ходом (табл.1).

табл.1 Максимальные значения усилий на тормозной педали или рычаге и их ход

Максимальное усилие на педали или рычаге, Н

Максимальный ход педали или рычага, мм

Рабочая тормозная система предназначена для управления скоростью автотранспортного средства (АТС) и его остановки с необходимой интенсивностью. У современных автомобилей она является основной системой и воздействует на ее рабочие органы — колесные тормоза.

Запасная тормозная система предназначена для уменьшения скорости и остановки АТС при отказе рабочей тормозной системы.

Стояночная тормозная система служит для удержания АТС в неподвижном состоянии. Она воздействует на колесные тормоза рабочей тормозной системы или специальный дополнительный тормоз, связанный с трансмиссией автомобиля.

Вспомогательная тормозная система предназначена для уменьшения энергонагруженности тормозных механизмов рабочей тормозной системы, например при движении на длинных спусках. Она состоит из моторного или трансмиссионного тормоза-замедлителя.

Тормозная система состоит из тормозных механизмов и тормозного привода.

Различают аварийное (экстренное) и служебное торможение.

Аварийное торможение производят с максимальной для данных условий интенсивностью. Обычно число аварийных торможений составляет 5. 10 % общего числа торможений.

Служебное торможение применяют для плавного уменьшения скорости автомобиля или его остановки в заданном месте. Оно происходит с небольшой интенсивностью (замедление 1. 1,5 м/с2). Служебное торможение может осуществляться двигателем. При этом водитель уменьшает или прекращает подачу топлива в цилиндры двигателя. За счет трения в двигателе и агрегатах трансмиссии создается тормозная сила. Та

Торможение при отсоединенном двигателе применяют в тех случаях, когда торможение двигателем не обеспечивает нужного замедления, а также при необходимости остановки автомобиля.

На рисунке 1 изображена тормозная диаграмма, на которой показано время реакции водителя lр, срабатывания тормозного привода tn, движения с заданным замедлением tt и время оттормаживания to.

Время реакции водителя (0,2. 1,5 с) состоит из времени психической реакции (оценка обстановки и принятие решения) и времени физической реакции

Время срабатывания тормозного привода (не более 0,6 с) зависит от времени запаздывания тормозного привода t3 и времени нарастания замедления tH.

Рисунок 1. Диаграмма торможения автомобиля:

а — изменение замедления во времени; б — изменение скорости во времени; Д, — время реакции водителя; lп — время срабатывания тормозного привода; tτ — время движения автомобиля с заданным замедлением; tо — время оттормаживания; —время психической реакции водителя;

Время оттормаживания при гидравлическом приводе составляет 0,2 с, при пневматическом — 0,5. 1,5 с.

Весь путь, проходимый автомобилем от момента, когда водитель заметил препятствие, до полной остановки, называют остановочным So.

Остановочный путь равен сумме пути Sp. з, проходимого автомобилем в течение времени реакции водителя и времени запаздывания срабатывания тормозного привода, и пути торможения St:

Путь торможения — это расстояние, проходимое автомобилем за время действия на него тормозных сил.

Внешние силы, действующие на автомобиль при торможении, показаны на рисунке 2. Основные силы Fτl и Fτ2, обеспечивающие замедление автомобиля, действуют в плоскости контакта колес с дорогой и направлены противоположно направлению движения автомобиля. При достаточном сцеплении силы Fτl и Fτ2 определяются тормозными моментами, развиваемыми тормозными механизмами мостов. Эти силы можно рассчитать по формуле

где Mτl — момент тормозных сил; ro — радиус колеса.

Максимальные значения тормозных сил ограничены по сцеплению, т. е.

где Rzi— нормальная составляющая реакции дороги, действующая на i-й мост.

Рис. 23.2. Силы, действующие на автомобиль при торможении:

Рисунок 2. Силы действующие на автомобиль при торможении

Fτl и Fτ2 — тормозные силы; Ff1 и Ff2 — силы сопротивления качению; Fi — сила сопротивления подъему; Fв — аэродинамическое сопротивление; Rzl и Rz2 — нормальные составляющие реакции дороги; L — база; а, b — координаты центра тяжести; Gа — масса автомобиля; α — угол подъема

Кроме тормозных сил на автомобиль действуют силы сопротивления качению колес Ff1 и Ff2, сила сопротивления подъему Fi и аэродинамическое сопротивление FB.

Сумма проекций всех сил на плоскость, параллельную опорной поверхности, равна инерционной силе автомобиля:

где δτ= 1,03. 1,05 —коэффициент учета вращающихся масс автомобиля при торможении; mа — масса автомобиля; аτ — ускорение торможения.

К вращающимся массам в процессе торможения относят только массы колес. Это связано с тем, что при торможении с отсоединенным двигателем маховик не связан с колесами, а моменты инерции других деталей трансмиссии малы.

Нецелесообразно доводить колеса автомобиля при торможении до блокировки, что приводит к полному скольжению (юзу) колес, так как при этом колесо не может воспринимать боковые силы.

Блокировка задних колес более опасна, чем передних. Когда первыми блокируются колеса заднего моста, автомобиль теряет устойчивость. Даже незначительная боковая сила, вызванная, например, ветром, неровностями дороги, центробежной силой или поворачивающим моментом, обусловленным различием тормозных сил на правом и левом колесах, вызывает боковое скольжение колес заднего моста. Это приводит к тому, что продольная ось автомобиля повернется на некоторый угол β. Поскольку при торможении инерционная сила ориентирована по направлению движения, то при отклонении оси автомобиля от прямолинейного направления она создает момент, стремящийся увеличить занос автомобиля.

При блокировке передних колес водитель не может управлять автомобилем: автомобиль продолжает прямолинейное движение, но устойчивость его при этом не теряется.

При поперечном отклонении переднего моста инерционная сила создает момент, стремящийся возвратить автомобиль в положение, соответствующее прямолинейному движению.

Для обеспечения одинакового скольжения колес всех мостов удельные тормозные силы на всех мостах должны быть одинаковые. Эти силы определяют по формуле

где Fτi — тормозная сила, Н; Rzi — нормальная составляющая реакции дороги, действующая на 1-й мост, Н.

Из формулы следует, что для обеспечения наиболее эффективного торможения необходимо, чтобы тормозные силы (тормозные моменты) распределялись между мостами автомобиля пропорционально нормальным реакциям дороги:

Характер распределения тормозных сил между мостами автомобиля оценивают по коэффициенту распределения тормозных сил:

Рисунок 3. Зависимость оптимального коэффициента распределения тормозных сил от коэффициента сцепления:

1 — грузового автомобиля с полной нагрузкой; 2—то же, без груза; 3 — легкового автомобиля

На рисунке 3 показана расчетная зависимость оптимального коэффициента распределения тормозных сил от коэффициента сцепления шины. Из графика следует, что у автомобилей, имеющих постоянное соотношение тормозных сил, полное использование сцепного веса автомобиля при торможении возможно только при определенном расчетном коэффициенте сцепления.

Тормозные свойства автомобилей в значительной степени определяют безопасность движения на дорогах. Поэтому большое внимание уделяется эффективности и надежности тормозных систем.

Эффективность рабочей и запасной тормозных систем оценивают по длине тормозного пути и установившемуся замедлению, а стояночной и вспомогательной — по суммарной тормозной силе, развиваемой этими системами.

В соответствии с действующими стандартами различают три типа испытаний по определению эффективности рабочей тормозной системы: О, I и II. Испытания типа 0 предназначены для оценки эффективности рабочей тормозной системы при холодных тормозных механизмах, испытания типа I — при нагретых тормозах за счет предварительных торможений тормозными механизмами, испытания типа II — при механизмах, нагретых в процессе торможения на затяжных спусках.

Источник статьи: http://pandia.ru/text/80/170/24299.php