- АМО против Мерседесов: какими были первые «скорые помощи»

- Истоки

- Первые в России

- Первый блин

- Наступают 30-е.

- Транспорт в белом халате: от «Волги» до Mercedes и Volkswagen

- Во времена СССР

- Первые годы независимости

- Эпоха «ГАЗели» в службе скорой помощи

- Первые иномарки белорусской медицины

- Попытки обрести собственное

- На основе иномарок российской сборки

- «Mерсы» и VW в белых халатах

- Французский «иностранный легион» службы 103

- Уникумы, не похожие на других

- Кто еще придет на помощь?

АМО против Мерседесов: какими были первые «скорые помощи»

Опыт первого серийного производства карет «скорой помощи» в СССР относится к середине 20-х годов. Нетрудно догадаться, что те машины не выдерживали никакой критики — переделанные из итальянских грузовиков, холодные, тряские, маломощные. На счастье особо удачливых больных, параллельно с АМО работали и импортные Мерседесы. О том, как зарождалась служба «скорой помощи» — в нашем первом материале из серии, посвящённой специальным медицинским автомобилям Советского союза.

Истоки

С лужба скорой медицинской помощи в её современном виде зародилась по историческим меркам недавно – в конце XIX века. До этого лечением больных занимались, в основном, семейные и земские врачи. Но росли города и фабрики, а вместе с ними – число несчастных случаев и болезней.

Начиная с 1881 года, в европейских столицах и больших городах Российской империи при различных медицинских учреждениях стали создаваться службы скорой помощи: сначала в Вене, потом в Берлине, потом в Риге. Варшаве, Лодзи, Вильно, Киеве. 28 апреля 1898 года скорая помощь появилась и в Москве. Транспортом служили, конечно же, кареты на конной тяге.

Вскоре появились и автомобили, в первые десятилетия ХХ века, активно вытеснявшие лошадей, и, разумеется, медицинская служба приняла их на вооружение. Но архаичное словосочетание «карета скорой помощи» оказалось на редкость живучим. Оно иногда встречается даже сейчас.

Датой появления первой в мире санитарной машины считается 1 марта 1900 года, когда моторный экипаж появился в распоряжении медиков Нью Йорка. Но это был не автомобиль, а… электромобиль! В начале ХХ века в разных странах шли активные эксперименты по внедрению электрической тяги на самоходном безрельсовом транспорте. Электричество тогда ещё казалось серьёзной альтернативой двигателю внутреннего сгорания.

Первые в России

Временем появления первого в России медицинского автомобиля с носилками считается 1907 год. Тогда в Санкт-Петербурге на Международной автомобильной выставке был представлен медицинский автомобиль на шасси ныне здравствующей французской фирмы Renault с русским кузовом фабрики Фрезе, первого в нашей стране автозавода. Для начала прошлого века это была типичная практика: автомобильная фирма строит только ездящее своим ходом рамное шасси со всеми агрегатами и капотом, а кузов по желанию заказчика изготавливает специальная кузовная фабрика, выросшая из каретной мастерской. И в России существовал ряд мастерских, строивших кузова на иностранных шасси.

Первая машина скорой помощи в Москве куплена Обществом скорой помощи на пожертвования частных меценатов в 1912 году. Обратите внимание – речь пока шла о единичных или единственных на целый большой город медицинских автомобилях. Данные о марке шасси точно не установлены, но известен конструктор кузова этой «скорой», врач В.П. Поморцев. Через год свой вариант медицинского кузова представил владелец известной московской каретной фабрики Пётр Петрович Ильин.

Он продолжал старую династию каретников — семейное предприятие основано его предками ещё в 1805 году. В ХХ веке Ильин не только начал строить кузова, он сотрудничал с европейскими фирмами, продавая их машины и запчасти, даже готовил свою фабрику к производству самих автомобилей. Его вероятным партнёром, скорее всего, стала бы французская фабрика La Buire. Своей будущей продукции Ильин успел дать марку «Руссо-Бьюир». Но затем случился большевистский переворот.

В революцию Ильин не погиб и не иммигрировал, а начал сотрудничать с большевиками, и в результате в 20-х остался работать на своём бывшем предприятии директором (по другой информации – главным инженером).

Толчок массовой постройке медицинских кузовов дала, конечно же, Первая мировая война. Для перевозки раненых создавали целые автоколонны. В медицинские машины переоборудовали любой подходящий транспорт: лимузины, грузовики, полугусеничные шасси.

На фото: Санитарная колонна времён Первой мировой

Но вот гражданской службе скорой помощи война и революция нанесли огромный урон. Так, когда в июле 1919 года на Коллегии врачебно-санитарного отдела Московского Совета рабочих депутатов, проходившей под председательством известного врача Н.А. Семашко, было принято решение об организации в столице станции скорой помощи, в распоряжении московских медиков было только две стареньких машины.

На фото: Медицинская машина Первой мировой

Первый блин

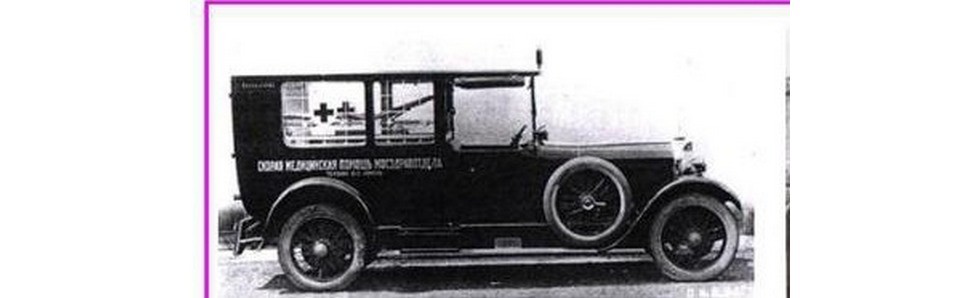

Серьёзное возрождение службы началось в Москве в 1923 году, когда её возглавил другой сильный руководитель и известный врач Александр Сергеевич Пучков. Именно при нём встал вопрос о закупке новых машин скорой помощи с носилками и легковых машин неотложной помощи для разъезда врачей на вызовы. По имеющейся информации, на нэповские червонцы были куплены машины Mercedes (обратите внимание – ещё без Benz), Adler и FIAT.

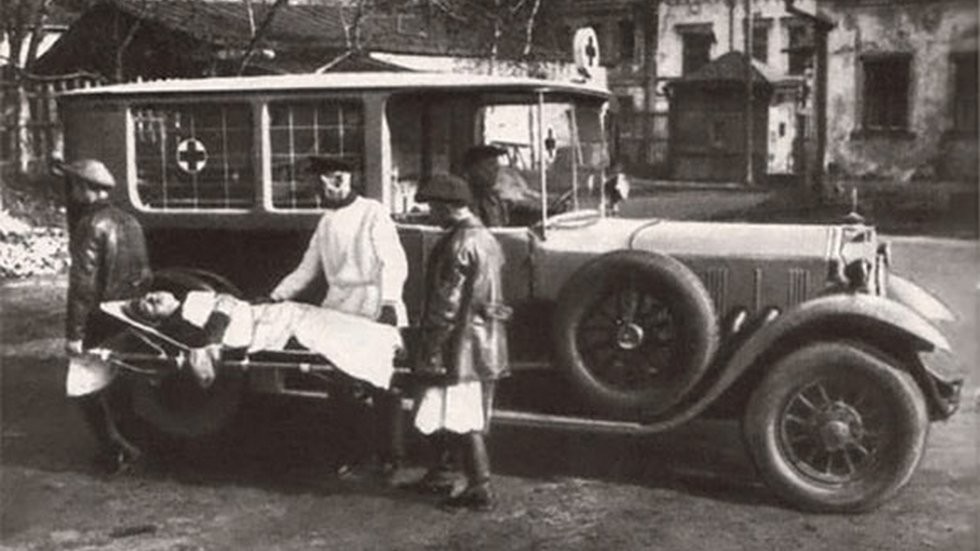

На фото: Мерседес и его пациент

В день седьмой годовщины Октябрьской революции по Красной площади прошли первые советские автомобили, которые ждал выпуск крупными сериями, грузовики главного тогда автозавода страны – АМО-Ф15. 1,5-тонная машина, как тогда посчитали, подходила для разных целей, в том числе для скорой помощи. На АМО был мощный кузовной цех, где спроектировали и построили первый советский автомобиль медицинской службы.

На фото: АМО в скорой

Примерно тогда же для нужд скорой помощи закупили в Германии специальные машины на шасси легкового автомобиля большого класса Mercedes-15/70/150PS. В руках медицинских работников сошлись лицом к лицу отечественный автомобиль и иномарка.

На фото: Мерседес на выезде

Для продукции завода АМО это был настоящий позор. Скорая помощь московской постройки привела в ужас и врачей, и водителей, и больных. Дело в том, что на заводе не внесли никаких изменений в грузовое шасси. Судите сами: честная железная машина, рассчитанная на полторы тонны поклажи, повезла по булыжнику и грунтовкам от силы пять человек – шофёра, врача, фельдшера, санитара и больного.

Какая получилась плавность хода? Правильно, абсолютно недопустимая для медицинского автомобиля! Трясло беспощадно, доставляя пациентам порой невыносимые страдания, а иногда вызывая летальный исход! Кузов не отапливался. Рабочее место водителя оказалось исключительно неудобным. Руль находился справа (особенность, унаследованная от итальянского прототипа FIAT, на Аппенинах правый руль сохранялся на грузовиках до 60-х годов). А рычаг ручного тормоза стоял… за бортом кабины. Вероятно, иногда после рабочей смены медикам приходилось оказывать помощь… своему же шофёру! Всё это дополнялось маломощным 35-сильным двигателем.

На этом фоне изделие уважаемой немецкой фирмы, закупленное «Мосздравотделом» казалось сказкой! Да, Mercedes внешне выглядел архаично даже для тех лет. Высокий, как у дореволюционных лимузинов, угловатый кузов, колёса со спицами, открытое с боков рабочее место водителя и переднего пассажира. Украшали его только стильная облицовка в форме «домика», огромные фары и знаменитая эмблема-звезда. Зато шасси с длинной базой обладало плавностью хода представительского легкового автомобиля и мощным двигателем. В просторном медицинском салоне находилось двое носилок, и он был оснащён двумя отопительными устройствами. На машине присутствовал даже специальный сигнал.

На фото: Мерседес «Мосздравотдела»

Добротные немецкие двигатель и агрегаты никак не могли «убить» ни наши тогдашние дороги, ни наш бензин, ни наши уровень техобслуживания и качество смазочных материалов. «Мерседесы» прослужили советским медикам едва ли не до начала Великой Отечественной войны при больших суточных пробегах.

Наступают 30-е.

Но НЭП заканчивался, и с ним уходила возможность покупать дорогие иномарки. А начиналась индустриализация, предусматривавшая массовый выпуск советских автомобилей. Отвечавший за закупку лицензии за рубежом председатель «Автотреста» М.Л. Сорокин выбрал для производства в СССР «наиболее дешёвый тип автомобиля» – американский Ford A/AA.

Уже в 1930 году из США пошли машино-комплекты для сборки на московском заводе КИМ и на нижегородском Первом автосборочном заводе в Канавино. Появилось новое шасси для постройки медицинских автомобилей, опять 1,5-тонный грузовик! К счастью, у грузового Ford, в отличие от АМО и будущего ГАЗ-АА, сзади были односкатные колёса.

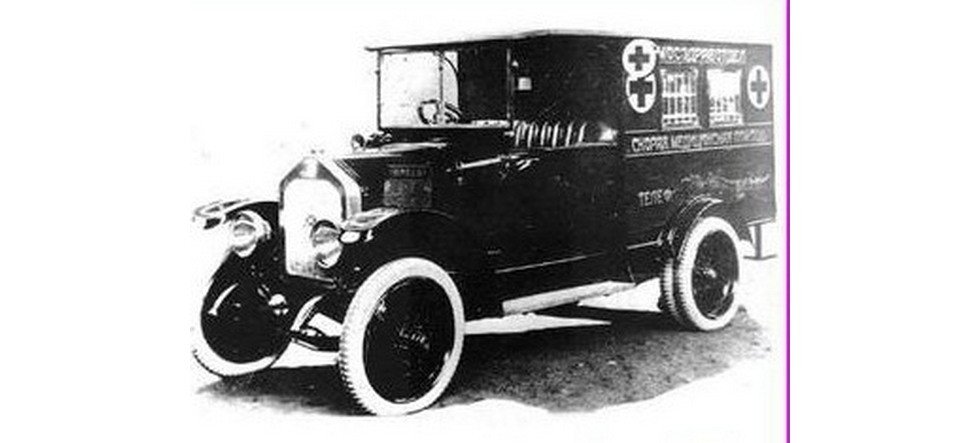

Именно на базе «советских Фордов» ремонтные предприятия, обслуживавшие медицинские учреждения, начали разрабатывать свои проекты специальных медицинских кузовов. Известны, как минимум, два таких проекта – Московский и Ленинградский.

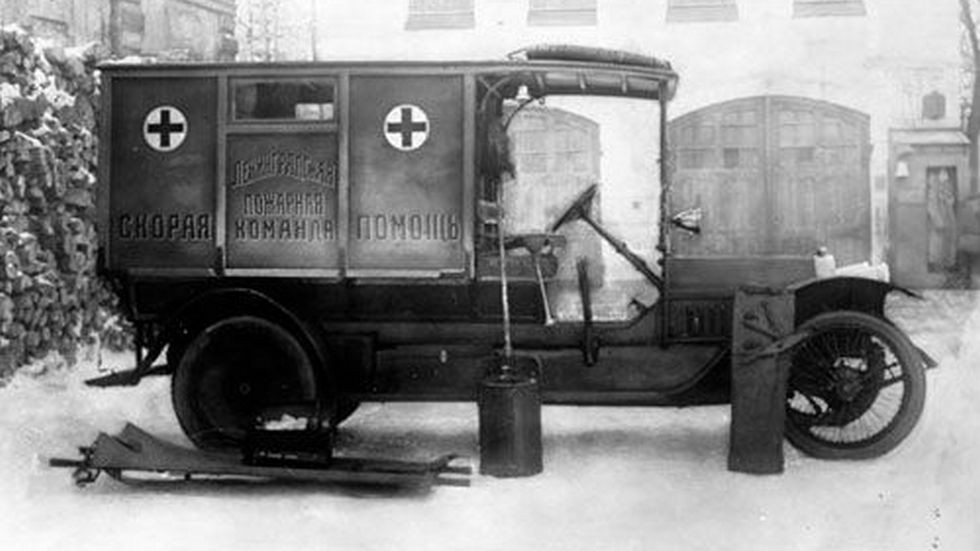

На фото: Бригада скорой помощи, подчинённая ленградской пожарной команде

Московский вариант даже строили в кузовном цехе завода АМО/ЗИС. Наконец, водитель и пассажир сели в закрытую кабину, хотя и не очень удобную. Чтобы победить недопустимую грузовую «плавность хода», на машины стали устанавливать ящики для балласта – мешков с песком. В силу схожих размеров, эти кузова незаводского происхождения потом достались по наследству советским «полуторкам» ГАЗ-АА.

Источник статьи: http://www.kolesa.ru/article/amo-protiv-mersedesov-kakimi-byli-pervye-skorye-pomoshhi

Транспорт в белом халате: от «Волги» до Mercedes и Volkswagen

Пожалуй, это самые, если так можно выразиться, благородные специальные машины. Речь, конечно же, об автомобилях скорой медицинской помощи. Сегодня ситуация в мире складывается таким образом, что оснащенность медицины техникой и транспортом становится не просто важной, а колоссально важной. Как дела с транспортом у белорусских медиков сейчас и как было в недавнем прошлом?

Во времена СССР

В советские времена автопарк белорусских медиков был ровно таким же, как по всему СССР. В послевоенные годы — «полуторки», как в «Кавказской пленнице», в 1960-е — 22-е «Волги» и медицинские версии ЗИМов, в 1970-е и 1980-е — РАФы и «Волги» ГАЗ-24-03. Найти именно белорусские фотографии советского периода сейчас непросто, зато доступны коллекционные модели таких машин.

Например, именно минскую версию медицинского ЗИМа с надписями «хуткая медыцынская дапамога» лимитированно выпускала фирма DIP Models. Недешево. На старте предзаказов было около 200 евро. Сейчас эти модели стоят еще дороже.

Первые годы независимости

Когда Беларусь стала независимым государством, в парке скорой медицинской помощи остались автомобили тех же марок, что и при СССР, — РАФы да «Волги». Но худо-бедно парк все-таки обновлялся, и к середине 1990-х на линию уже выходили РАФы, «Волги» и «буханки», выпущенные не при СССР, а после распада Союза.

Медицинский RAF-2915-02 — это классический представитель карет скорой помощи эпохи заката завода микроавтобусов РАФ. Выпускался с 1994 по 1997 год вплоть до самого банкротства предприятия. В Беларуси эти машины эксплуатировались примерно до середины нулевых, причем эксплуатировались нещадно, поэтому уже к миллениуму многие экземпляры выглядели, мягко говоря, неважно.

Рабочей лошадкой белорусской службы скорой медицинской помощи оставалась и специальная версия газовской «Волги». В данном случае это первая постсоветская версия — ГАЗ-31023, выпускавшаяся в 1993—1997 годах. Обратите внимание: надписи и логотипы «03» нанесены краской еще с помощью «олдскульных» трафаретов советского стандарта.

На смену ГАЗ-31023 пришел ГАЗ-310231, который выпускался еще 10 лет и стал последней медицинской «Волгой» в истории. Беларусь такие машины покупала, однако к концу первого десятилетия нового века почти все они были выведены из эксплуатации.

Ну и, конечно же, не обходилось в те годы без «буханки». Медицинские УАЗ-3962 в Минске встречались в разных цветах — голубом, белом, защитном хаки. Сейчас в столице таких уже не сыщешь, но в провинции их полно. Любопытно, что санитарная версия «буханки» до сих пор выпускается Ульяновским автозаводом и стабильно находит покупателей.

Все эти машины объединяло одно — тесный и небогато оснащенный медицинский салон. Не удивительно, что выход на арену нижегородской медицинской «ГАЗели» стал, без преувеличения, революцией в службе скорой медицинской помощи.

Медицинские термометры. Есть на складе

Эпоха «ГАЗели» в службе скорой помощи

Первые медицинские ГАЗ-32214 пошли в серию с лета 1996 года. Поначалу они были дефицитом и редкостью, но с начала нулевых стали массово появляться и в Беларуси. Автомобили с «клетчатой» хромированной решеткой радиатора — представители поколения с первым, если так можно выразиться, «фейслифтом». К первым годам нового века наши медики уже успели полюбить эти машины. И хоть их надежность оставляла желать лучшего, все-таки салон здесь был куда просторнее, чем у РАФа.

Затем было масштабное обновление модели с серьезным рестайлингом 2003 года, с 2010-го в производстве находится поколение «ГАЗель Бизнес». На снимке ниже — именно «Бизнес». Обратите внимание: полное остекление салона — верный признак того, что переоборудованием занимались в Беларуси. Этот брестский экземпляр создан компанией «Мидивисана» (торговая марка «Любава»). А награда в номинации «Самая самобытная окраска» однозначно уходит в Брест.

Эпоха классических «ГАЗелей» даже не думает заканчиваться. И хоть в Минске таких уже не осталось, в регионах этих машин полно, и новые их поставки в прошлом году еще точно были, хотя сейчас в гамме Горьковского автозавода есть куда более лучшая GAZelle Next. Разница между классической «ГАЗелью» и GAZelle Next такая же, как между «ГАЗелью Classic» и РАФом. Next — это шаг вперед, комфорт и инженерный уровень, сопоставимые с иномарками. Медицинские Next есть и в Беларуси, но их почему-то пока совсем немного.

Первые иномарки белорусской медицины

На рубеже веков белорусские медики уже пробовали на вкус иномарки. Было их очень мало, но свой след в истории они оставили. Помните минские медицинские Hyundai H100 в конце 1990-х? Было-было такое. Не знаю, кто и почему решил купить несколько таких машин, но по размерам салона они уступали даже древнему РАФу. Не прижились — новых поставок не последовало.

А вот этот автомобиль был флагманом столичной скорой медицинской помощи конца 1990-х. Знаменитая «утка» Mercedes-Benz T1, оснащенная одной из европейских фирм, в те годы казалась настоящим чудом.

Попытки обрести собственное

В дальнейшем иномарок у белорусских медиков стало много. Но до того как наступили те времена, наша промышленность предприняла несколько попыток наладить в стране выпуск базового цельнометаллического фургона, на базе которого можно было строить кареты скорой помощи. Совместное предприятие «Форд Юнион» в поселке Обчак под Минском помимо легкового Ford Escort торжественно начало сборку и коммерческого цельнометаллического фургона Ford Transit. Случилось это летом 1997-го. Худо-бедно производство просуществовало всего три года, но на базе белорусских Ford Transit успели штучно начать делать автомобили скорой помощи. Занималось этим СП «Евроконверс» (уже давно не существующее).

Этот экземпляр, скорее всего, именно из тех первых иномарок белорусской сборки первой волны. Работал он в медслужбе МВД, о чем красноречиво говорят красные номера.

В дальнейшем на площадях бывшего «Форд Юниона» было организовано новое юрлицо — СП «Юнисон», то самое, которое сейчас собирает Zotye, а прежде выпускало Samand. В середине 2000-х здесь освоили сборку польских цельнометаллических фургонов Lublin. Совместно с нижегородской фирмой «Самотлор-НН» сделали и очень хорошо оснащенную медицинскую версию. В 2005 году в Минске провели презентацию, но почему-то Минздрав не стал закупать такие машины. И хоть всего «Люблинов» в Обчаке собрали немалое количество, медицинских среди них были единицы. Несколько экземпляров в простой комплектации попали на службу в белорусские внутренние войска, а темой медицинских автомобилей «Юнисон» занимается и сегодня, изготавливая скорые на базе европейских фургонов.

Первую попытку наладить сборку легких коммерческих фургонов и микроавтобусов на могилевской площадке Минского автозавода скорее нужно относить к разделу технических курьезов. Дело было в 2010 году. Почему-то в качестве такого продукта выбрали один из китайских клонов древней уже на тот момент Toyota Hiace H100. А еще это была маленькая и тесная машина. Для адаптированной под Беларусь версии сделали свой дизайн передней части и поставили соответствующий логотип. Назвали проект красиво — «Ника». Завод «МАЗ-Купава» соорудил и медицинскую версию «Ники». Ожидаемо из проекта ничего не вышло, а медицинских автомобилей было собрано всего два. Оба так и остались работать при мазовской поликлинике.

Нынешний LCV от Минского автозавода на базе больших фургонов JAC — совсем другое дело. Вполне достойный и, главное, «полноразмерный» продукт. Только медицинских версий пока нет.

Ингаляторы. Все в наличии

На основе иномарок российской сборки

Белорусы пытались наладить у себя сборку цельнометалличесих фургонов очень медленно и вальяжно. Россияне сделали это куда быстрее. В частности, на заводе Ford Sollers в Елабуге счет собранным Ford Transit уже перевалил за 80 000 экземпляров. На базе российских Ford Transit в Беларуси делают свои скорые под торговыми марками «Любава» (теперь «АКтава») и «Юнимед».

«Юнимед» — торговая марка «Юнисона». Здесь пытались продвинуть в массы скорые, оборудованные в Беларуси на базе Mercedes-Benz Sprinter Classic нижегородской сборки. Машину активно возили по выставкам в 2016 году, но на дорогах именно такие скорые массово у нас не появились.

«Mерсы» и VW в белых халатах

Медицинские автомобили на базе моделей немецких брендов Mercedes и Volkswagen у нас в стране встречаются, но их относительно немного. В частности, этот реанимобиль класса С на базе рестайлингового Mercedes Sprinter второго поколения — одна из лучших медицинских машин Минска. Изготовитель — ООО «Автомобильные конструкции», та самая «АКтава», ответвление от «Любавы».

Темой медицинских VW Crafter занимались в Витебске. В 2010 году здесь было основано СООО «Грандискар», которое под торговой маркой «ВiтАўта» делало скорые по документации российского ООО «СТ-Нижегородец». С 2015 года «Грандискара» не существует, но его автомобили еще эксплуатируются.

На базе VW Сrafter новейшего поколения богатые реанимобили строит минская «АКтава». Представленный ниже экземпляр создан по техзаданию КУП «Минсксанавтотранс». А в начале нынешнего года «Автомобильные конструкции» поставили в Витебск реанимобиль на базе экзотического близнеца «Крафтера» — MAN TGE.

Французский «иностранный легион» службы 103

Но по-настоящему массовыми иномарками белорусской скорой медицинской помощи являются французские Citroen, Peugeot и Renault. Активно их закупать начали перед чемпионатом мира по хоккею 2014 года. В Минске именно «французы», можно сказать, окончательно вытеснили «ГАЗели». В других городах республики Citroen, Peugeot и Renault тоже есть, но пока дополняют «ГАЗели», а не заменяют их. С появлением у белорусских медиков Citroen Jumpy в автопарк вернулись АСМП малой размерности. Для решения многих задач автомобилей такого размера вполне достаточно.

Что касается полноразмерных скорых на базе французских фургонов, то первыми появились дорестайлинговые Citroen Jumper третьего поколения.

Брат-близнец «Джампера» — Peugeot Boxer — массово пришел в белорусскую скорую помощь в рестайлинговом варианте третьего поколения. И если переоборудованием Citroen занимался в основном «Юнисон», то Peugeot Boxer — это уже вотчина минского ЗАО «ТрансформАвто Плюс» (дочерней компании дилера Peugeot).

Фургоны Renault Master также популярны у белорусских медиков. Начиналось все с нескольких экземпляров второго поколения, но наиболее массовой стала третья генерация, с медицинскими салонами белорусских торговых марок «Любава», «АКтава» и «Юнимед». Используются как версии с короткой базой и низкой крышей, так и длиннобазные с высокой крышей.

Французские фургоны в белорусской скорой медицинской помощи — это в основном универсальные автомобили среднего по оснащенности класса B, но есть и реанимобили класса С.

Уникумы, не похожие на других

Отдельное явление в отечественном автопарке скорых — машины с оригинальными модульными кузовами. Такие кузова просторнее и позволяют размещать оборудование более свободно. Например, в США большинство автомобилей построены именно по этому принципу. Используются такие и в Европе. Пытались их внедрять также в России, но тема почему-то не пошла. Не прижилась практика и у нас. Тем не менее такие машины в единичных экземплярах были и есть.

В 1990-х состоялось первое пришествие в Беларусь польских малотоннажников Lublin. Задолго до «Юнисона» их собирали на БелАЗе. Специально для белазовского «Люблина» на «Купаве» разработали модульный медицинский кузов. В госзакупки такой автомобиль не попал: единственный построенный экземпляр был переоборудован в пассажирский фургон и еще долго работал внутризаводской «маршруткой» в Жодино.

В 2014 году скорую по каркасно-модульному принципу построил «БелГАЗавтосервис» (производит спецтехнику под торговой маркой «Белава») и подарил городу. Подарок так и остался единственным экземпляром, который работает на 7-й подстанции ССМП в Минске.

Казалось бы, c модульными машинами вроде бы все, но в прошлом году у нас появился UAZ Profi с оригинальным кузовом производства ульяновского ООО «Автодом». Идея сама по себе хорошая. Известна она у нас уже как минимум четверть века, но такая техника была и остается экзотикой.

Кто еще придет на помощь?

Весь основной гражданский парк автомобилей скорой помощи находится в ведении Минздрава. Но свои службы есть и у нескольких белорусских силовых структур, военизированных организаций. Конечно, задачи у них несколько иные, чем у гражданских медиков, но в условиях эпидемиологических ситуаций, подобных пандемии коронавируса, их транспорт будет отнюдь не лишним дополнением к парку Минздрава.

Крупнейший оператор медицинских автомобилей после Минздрава — это, безусловно, Минобороны. А основной медавтомобиль МО — уазик-«буханка». Эта машина точно переживет и ядерную зиму, и зомби-апокалипсис. Медицинских «буханок» у белорусских военных много.

Но военный медавтопарк состоит не только из них. Есть и «ГАЗели», и весьма экзотические Ford Transit китайской сборки. С 2006 по 2013 год они выпускались на совместном предприятии компании JMC и концерна Ford. Так что плодотворное военно-техническое сотрудничество белорусского военного ведомства с Китаем заключается не только в поставках внедорожников «Богатырь», броневиков «Дракон» и парадных кабриолетов.

Своя медицинская служба с автопарком имеется и у Внутренних войск МВД РБ.

Если к пациенту в случае совсем экстренной эпидемиологической ситуации приедет скорая с зелеными номерами, он должен знать — это пришел на помощь Госпогранкомитет РБ. У пограничников есть даже свои реанимобили.

Разумеется, собственная медицинская служба есть и у МЧС. В автопарке спасателей — медицинские «буханки», «ГАЗели» и некоторое количество иномарок. Флагманскими медицинскими машинами МЧС остаются реанимобили на базе VW Crafter, еще в 2007 году высококлассно оснащенные польской фирмой WAS Wietmarscher Polska SP.

Конечно, мы надеемся, что ситуация, когда придется мобилизовать весь имеющийся в стране медицинский транспорт, не наступит. Автомобили медиков всегда были важны, но сейчас особенно. Не забывайте уступать дорогу скорой.

Очистители и мойки воздуха. В наличии у магазинов

Источник статьи: http://auto.onliner.by/2020/04/03/medtransport